2022.02.28

乳腺の現場に携わっていると、医師では当たり前の事柄が、患者さんの立場だとわかりにくいのか誤解されてしまっていることをよく経験します。このシリーズではそういった事柄を上げていきながら、どこが間違っているのか、解説していきたいと思います。

今回は、もし乳がんの術後に反対側に乳がんが見つかったら再発ですか?という誤解です。

まず ”再発”という言葉の定義を見てみましょう。

国立がんセンターが患者さん向けに出しているパンフレットを参照してみます。https://ganjoho.jp/data/public/qa_links/hikkei/saihatsu/files/Saihatsu_2.pdf

「再発」とは、治療がうまくいったように見えても、手術で 取りきれていなかった目に見えない小さながんが残っていて 再び現れたり、薬物療法(抗がん剤治療)や放射線治療で いったん縮小したがんが再び大きくなったり、別の場所に同じがんが出現することをいいます。治療した場所の近くで再発を指摘されるだけでなく、別の場所で「転移」としてがんが 見つかることも含めて再発といいます。

難しいですね。この文章にはさらに ”転移”といった言葉が入っています。「転移」としてがんが見つかることも含めて再発と言います。つまり 転移は再発に含まれる のです。もともとのがんの近くにあるのが再発であり、遠くつまり別の臓器に出てくるのが転移の形をとった再発ということになります。

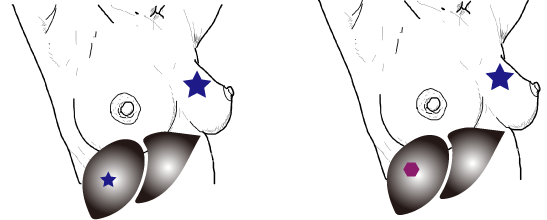

この定義によれば、「乳がんの術後に反対側に乳がんが見つかったら」それは再発だと言えてしまいます。もともとのがんの近くに出てきていますからね。文章に当てはめてみましょう。

右側の乳がんの治療がうまくいったように見えても、手術でとり切れていなかった目に見えない小さいがんが残っていて左側に再び現れた。

ほら、反対側の乳腺にできたがんはこれだと再発に当てはまります。再発になってしまいます。

しかしこうした反対側にあらわれた乳がんのほとんどは原則として再発ではないのです。

もし乳がんの術後に反対側に乳がんが見つかったら再発ですか? 答えはNoです。

この定義だけ読んでいると、わかりませんよね。

この問題はそれほど単純ではない。原則としてはNo。

この問題に回答するには実は最低でも3つの要素を考える必要があるのです。

もし乳がんの術後に反対側に乳がんが見つかったら再発ですか?

この問題に回答するために考えなければならない3つの要素

1 その反対側の新しいがんは、もともとのがんと病理学的に”同じ”ですか?

(おそらく”病理学的に”は将来的に、”遺伝子的に異常をきたしている部位が” に代わるでしょう。そうなればもはや残りの二つは不要です。)

2 その新しいがんは、もともとのがんとどれくらいの時間的な間隔があいて見つかりましたか?1年?3年?5年?10年?それ以上?

3 最初のがんは、リンパ節転移や、皮膚浸潤など、進行がんであることを示していましたか?それとも全く転移のないがんでしたか?

再発の定義について書かれたこの文章の肝心なところは別にあります。

「小さながんが残っていて」「再び現れる」

この部分がそれです。つまり 再発は、もともとのがんと”同じもの”である必要がある のです。

ここで注意してほしいのは、がん細胞も正常な細胞も、どちらももともとは自分の細胞、受精卵1個から分裂してできたものです。だからもともとは同じものです。したがってこの場合は遺伝子的にみて、変異している位置が違うもの、同じものという意味になります。遺伝子は同じものでも、活性化している部位が違えば、目や鼻、手足など違う部位に分化していくように、がんもまた違う性質を持ちます。

たとえば もともとの、右側の乳がんの治療でホルモン剤を使われていたとしましょう。ホルモン剤が効果が期待できる乳がんだったのです。その乳がんの術後に、反対の左側の乳腺にがんが見つかった。ところがその新しく見つかった乳がんはホルモン剤は全く効かない種類のものでした。つまりもともとの乳がんとは性質の異なる乳がんでした。この場合は まず再発ではありません。「残っていて、現れた」のはなく、「別のものが現れた可能性が限りなく高い」からです。

言葉を換えれば、最初の右側のがんの時にはこの左側のがんはなかったのです。新しく現れた。これは再発ではありません。「残っていて」「現れた」のではないからです。

再発であれば、もともとのがんと、病理学的にも遺伝子的にも同じである必要がある。最低でも似ているはずである。逆にまったく異なっている場合は、発見した時期が近くても、体における位置が近い場所であっても、別の新たながんであると考えられる。

だから乳癌が肝臓に転移しているのならば、肝臓がんの薬は効果がなく、乳がんの薬が効果がある。

逆に、最初の乳がんの治療後に、肺に腫瘍が見つかった。それは再発でしょうか、それとも新しくできたがんでしょうか。

それはその肺の腫瘍の一部でも取って調べればわかります。もしホルモン剤が効果があれば、それは再発であり転移です。乳がんと同じものだからです。「小さながんが」肺に「残っていて」「再び現れ」たものと考えられるからです。でももしホルモン剤が効かなければ、病理の先生から見て、乳腺の細胞とは似ても似つかない、むしろ正常な肺の細胞に似ているものであったなら、それは最初の乳がんとは違うもの、つまり新たに肺に表れた肺がんだ、ということになるのです。

--*--

その理屈からいえば、たとえば右側の乳がんの温存術後、同じ右側の乳腺に、似たようながん、つまりホルモン剤もよく効きます、核の異型度、HER2レセプターの有無、全部同じでした、そういうがんが見つかった、そうなるとこれはほとんどの場合は再発です。「小さながんが残っていて」「現れた」可能性が高い。

でもそれが30年後だったらどうでしょうか?

いくら似ていたとしても、がんが「残ってい」たのであれば、30年もおとなしくしていて、急にこの数か月で大きくなった?ちょっと考えにくいですよね。この場合は新しくできたものを考えます。つまり再発ではないと考えるのです。実際には5年以上経過して新たに乳がんを同じ側に認めた場合は原則として新たながんを考えるとされます。

ただ乳がんはここが少し難しいところがあります。ホルモン剤の存在です。

ホルモン剤はがん細胞が増殖しないようにする働きがあります。ホルモン剤をたとえば10年間飲んでおられた方がホルモン剤をやめました。その後2-3年したら、最初の乳がんと同じ側の乳腺に、同じようながんが見つかりました。これは10年以上経過していても、再発である可能性がある、つまり「小さながんが残っていて」、ホルモン剤で長期間おとなしくしていたものが、やめることによって「現れた」可能性があるのです。

難しくなってきましたね。

いったんまとめます。病理学的な検査や、遺伝子異常をきたしている部位などにおいて、異なるがんである、と証明されてしまえば、たとえ同じ側の乳腺に発生したがんであっても、部位や、発生したタイミングにかかわらず再発ではない、と言えます。その意味からはこれが証明できれば絶対です。

ただ現状では遺伝子的な検査は高額かつ、自費で簡単には施行できません。そして再発ではなく新しいがんができていたとしても、いろいろな意味でよく似たがんが新たに発生することもまれではない。そうなると、特にホルモン剤を飲んでおられた方ではたとえ10年以上経過していたとしても再発ではないことが証明できません。

それでも、反対側にできた乳がんは原則再発ではない、といえます。

その理由は、そのがんがやってくる”経路”にあるのです。

最近 Lanset Oncologyという雑誌に、このブログの第4回の趣旨とほぼ同じ内容の論文が発表されました。つまりタモキシフェン VS アロマターゼ阻害剤というテーマです。

私がブログで論じた内容と異なり、この論文がユニークなのは、この論文は”閉経前”患者さんについて書かれたものであることです。本来 閉経前患者さんにそのままアロマターゼ阻害剤を用いても効果はありません。ですので閉経前の患者さんであれば手術や薬剤など、何らかの方法で卵巣機能を抑制し、閉経状態としてから用います。

メタアナリシスという、こうした議論をするには最も信頼できるデータを提示できる方法で検討されていますので、ここでもう一度触れてみたいと思います。

英語版でよければここから読めます。

Aromatase inhibitors versus tamoxifen in premenopausal women with oestrogen receptor-positive early-stage breast cancer treated with ovarian suppression: a patient-level meta-analysis of 7030 women from four randomised trials

www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00758-0/fulltext

ちなみにメタアナリシスというのは、前向きランダマイズ(二重盲検)という、単独でも十分に信頼性の高い方法で検証された論文を、さらに同様のテーマのものを数個以上集めてさらに検討するという方法です。たとえば過去に標準治療とされてきた治療法を、新しい治療法、薬剤に置き換えてしまう場合に行われる検証法で、臨床における研究方法ではこれ以上信頼できる方法が今のところありません。

そこでメタアナリシスで結論が出れば、以降はそれが世界的に標準治療になります。

それが2022年2月3日付の論文で出てくるのですから、このタモキシフェン VS アロマターゼ阻害剤というテーマは、私がブログを書いた時点ではやはり結論が出ていなかった、と言ってもいいのでしょう。

それでは今回の論文ではこの比較検討に結論が出たのでしょうか。

ここで第4回の復習をしておきましょう。

・アロマターゼ阻害剤はタモキシフェンと比較して、ハザード比で0.8前後をもって乳がんの再発を抑制する。

・アロマターゼ阻害剤ではタモキシフェンと比較して、骨折の頻度を含めて、骨粗鬆に関する副作用が頻発する。

・タモキシフェンは、アロマターゼ阻害剤と異なり、子宮体がんの確率が増える副作用を持つとされるが、統計的にみると、乳がん以外のがん死は、タモキシフェンとアロマターゼ阻害剤で差が認められない。

ただしこれは閉経後患者さんに関する検討をもとに述べたものでした。

今回の論文ではABCSG XII、SOFT、TEXT、HOBOE試験という4つの論文からデータを集めました。ホルモン剤に対する感受性を有する乳がん患者さんをなんと合計で7,030例、平均8.0年追跡して得られたものです。

結論ですが、アロマターゼ阻害剤はタモキシフェンと比較して、ハザード比で0.79で乳がんの再発を抑制していました(RR:0.79、95%信頼区間 0.69~0.90、p=0.0005)。これは第4回の結論と同じです。乳がんの再発抑制効果については、閉経前の患者さんであっても、アロマターゼ阻害剤はタモキシフェンよりも優れていることが確認された、としていいでしょう

これはもはや揺らがない事実としていいでしょう。ほかの要素を加味せず、乳がんの再発抑制だけを考えるなら、あるいは最優先とするなら、アロマターゼ阻害剤は第一選択です。ただしここで繰り返しますが、アロマターゼ阻害剤”単独”では閉経前の患者さんに効果はありません。卵巣を薬剤で抑制しておく、手術で切除されている、ことが前提として必要になります。この試験もその条件で行われています。

タモキシフェンをアロマターゼ阻害剤とする再発抑制効果の違いは、治療開始から4年間に認められており、5年再発リスクの絶対値で3.2%低下していました(5年間で再発するリスクとしてアロマターゼ阻害薬 6.9% 、タモキシフェン 10.1%)。

しかしそれ以降 5-9年、そして10年以降では、タモキシフェンをアロマターゼ阻害剤とするメリットは認められませんでした。

・乳がんによる死亡、再発を伴わない死亡、全死因死亡に関しては治療間の有意差は認められませんでした。これに関しても第4回に触れたことと同じです。

ただ 全死因の死亡では乳がん以外のすべての亡くなった患者さんをカウントしていますのでまだわかるのですが、乳がんの再発を確実に抑制するのに、乳がんによる死亡では差が出ないのはなぜなのでしょうか。そこはどうしても納得のいかないところです。また機会を改めてその点を解説してみたいと考えていますが、少なくとも再発を抑制する効果が、すぐさま生死にかかわるレベルにまで影響するほど大きくない、ことは言えるのではないでしょうか。

そして気になる骨粗鬆に関する副作用ですが、これもアロマターゼ阻害薬は、タモキシフェンよりも骨折が多かったことが明らかになりました。ハザード比 1.27ですので、第4回に合わせるなら、タモキシフェンはハザード0.73で骨折を抑制します(本当はこんな逆算みたいなことをしてはいけません。参考としてみてください)。これもまた第4回に書いたことと同じです。

結局 第4回で書いたこと、大きな3つの要点は閉経前の患者さんでも言えました。

ただ閉経前患者さんは若い方が当然多い。なので少しでも再発を抑制できるアロマターゼ阻害剤を選択したい気持ちは強いでしょう。ましてStage II、III、あるいはリンパ節転移があった、など進行がんとされた方ではなおさらなのではないでしょうか。

これは大変不思議なこと、これは論文の中で筆者の先生も書かれていることなのですが、

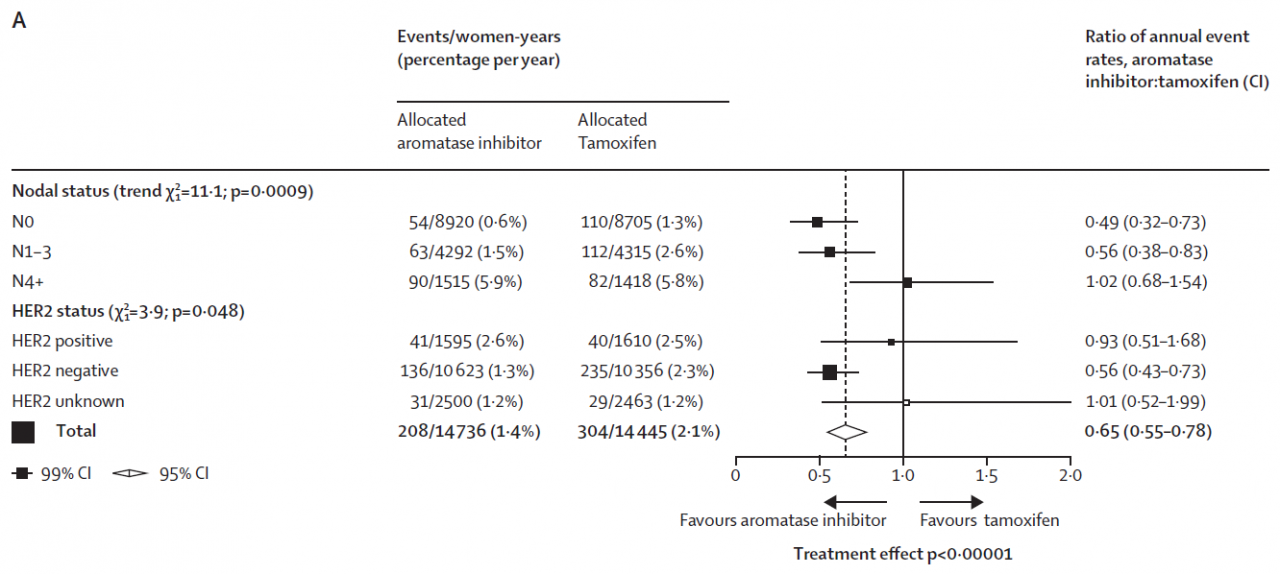

リンパ節転移が多かった方、0個よりも1-3個、4個以上の方と多ければ多いほど、転移の傾向を表し、よりがんが進んでいることを表しているとされます。したがってアロマターゼ阻害剤の転移抑制効果はより強く出るのではないか、誰もがそう期待します。ところが下の図を見てください。

図 右下の方に左右に開く矢印があります。(このような図をForest (Tree)Plotと言います)

Favours aromatase inhibitor(アロマターゼ阻害剤のほうが優れている)

Favours tamoxifen(タモキシフェンのほうが優れている)という矢印です。

図左上 N0はリンパ節転移無し N1-3は1個から3個の転移、N4+はそれ以上の数のリンパ節に転移があったということです。そして下に行けば行くほど、図では■と横線が右へ、つまり「タモキシフェンのほうが優れている」に移動しているのです。

この現象は少なくとも、閉経後の患者さんに対する検討では認められませんでした。さすがに筆者も理由を推理できなかったようです。少なくとも自分は進行がんだったから、タモキシフェンよりもアロマターゼ阻害剤だ、と単純には決められないことが示されてしまいました。

筆者の先生も、これは今回の検討でもっとも予想外だった結果になる、と書かれていました。

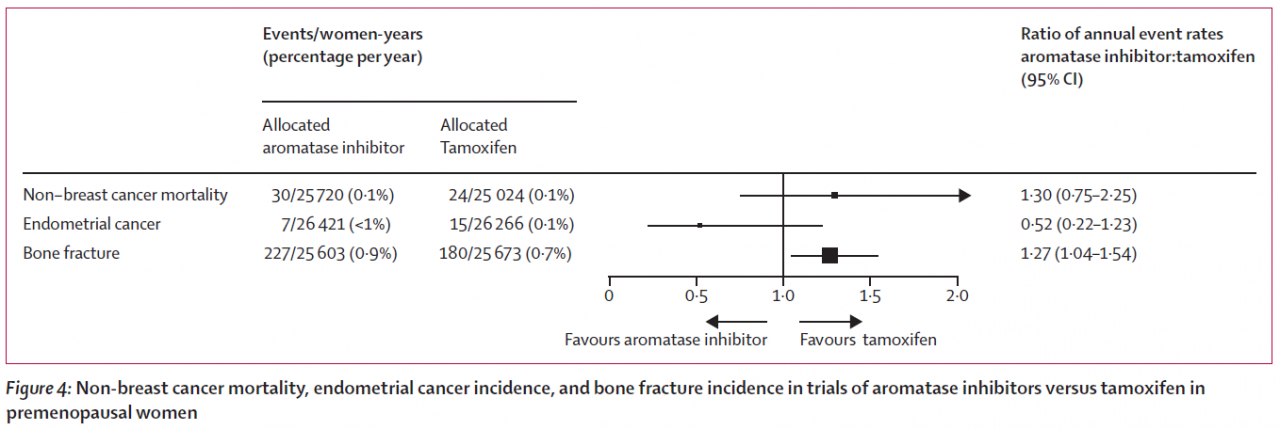

Forest Plot に触れましたので もう一つの図を紹介させてください。

実は中心の1.0の垂直線を、横線がまたいでいる場合と、またいでおらず、完全に片方によってしまっている場合では、後者の方が ”信頼できる結論”とされています。

上から、乳がん以外のがんによる死亡、ですが、"タモキシフェンのほうが優れている”に振れていますがまたいでいます。

2番目、子宮体がん(Endometrial cancer)、これは左、つまりアロマターゼ阻害剤が優れる、に振れていますが、またいでいます

Bone fracture、骨折ですが、これはタモキシフェンが優れる、に完全に振れています。

タモキシフェンを飲まれる方は、子宮体がんの検診は受けておくべきだけれども、それで亡くなってしまうようなことは、必要以上に恐れなくてもよい、とは言っていいのではないでしょうか。

ここまでの結論

閉経前の患者さんであっても、LH-RHアゴニスト(ゾラデックスやリュープリン)を使用すれば、閉経後と同じ状況になるので、アロマターゼ阻害剤(アリミデックス アロマシン フェマーラ)が使えます。

タモキシフェン VS アロマターゼ阻害剤では、少なくとも再発抑制効果において、アロマターゼ阻害剤の完全勝利です。大体100点と80点の差があります。

それならばすべての患者さんがアロマターゼ阻害剤(閉経前であればそれ+LH-RH)でいいはずです。それならばタモキシフェンはもう消えているはずです。

アロマターゼ阻害剤 Vs タモキシフェン は決着がついたとは言えないように思っています。それでもやはり進行したがんであればアロマターゼ阻害剤を選択するように治療方針を立てますし、骨折によって極端にADL(日常生活や活動)が損なわれてしまう年齢の方で、早期乳がんであればタモキシフェンよりに考えます。

アロマターゼ阻害剤を選択していたとしても、5年以上再発なく経過され、骨粗鬆に由来する訴え、膝の痛みや、手指のこわばりが不快な方では、定期的な婦人科受診を前提として、タモキシフェンへの切り替えを提案していくと思います。

主治医が、その患者さんと話し合いながら、その状況に応じて選択していくべきであって、盲目的に、単純反射的にアロマターゼ阻害剤を第一選択することは、正しいとは言えないと思います。

2022.02.14

「お作法」

先日の続きです。今回は医師として、の立場から意見を述べてみたいと思います。

筆者と同じく、私も外科医ですので、師匠に当たる先輩医師がおられ、たくさんの指導をいただきました。外科の技術はどうしても紙媒体や、言葉では伝えきれない部分がたくさんあります。まさに手術のその現場で、患者さんの体に触れながら、手から手、目で見て耳で聞いて教えられることがたくさんあります。一子相伝でこそありませんが、どうしても先人たちから習わなければできないことが多いので、おのずと師弟関係、上下関係が色濃く残ります。

他の診療科、特に内科系の科では学問の部分が大きく、最新の薬剤、治療法を学会や、最先端論文から学び、習得している医師が断然力があるので、若い先生が経験ある(経験に頼った)老医師を凌駕することもあり得るでしょう。しかし手術を主な仕事とする我々外科医は、人間の体の構造、つまり解剖が昨日今日に代わることはなく、手術の道具はこの何十年も相変わらず、基本は切って縫って同じ動作の繰り返し、その精度と正確さをどこまで高めるか、ですので、経験ある医師にはなかなか追いつけるものではありません。

外科医の師匠は弟子に教えるのに際して、

「俺のやっている通りにやれ」とよく言います。「自己流は許さん」とも言います。

そこまでしか言ってくれない師匠も多いので、誤解されやすいですが、それは

「まず先人のやっていることができるようになりなさい。そのうえで長所も短所もわかるようになりなさい。学問も道具も薬剤も少しずつでも進歩している。その時代に応じて、自分なりのオリジナルを作るのはいい。しかしそれは私がやっていることを完全にマスターしてからのことだ。」

という意味です。

たとえば糸を結ぶだけ、はさみで切るだけ、それだけの動作であっても、「この指を使え」というレベルで叩きこまれます。

その意味が分からない若い医師は、それを「お作法」と呼んで斜めに見ています。

今回はそのお作法の話をしたいと思います。

長い間に「お作法」が本当に「お作法」になっているものは、特に芸術や伝統芸能ではよくあるのかもしれません。千利休が今も生きていたら、今の通りの茶道をするでしょうか。やり方を全く変えてしまうかもしれません。

茶道とは、「おもてなし」を極めつくしたい、そのことから考え出されたものだと言われています。おもてなしを芸術レベルまで高めたものとされます。茶室の入り口が狭く作られ、自然と頭を上げて伊座利入らないといけないのは、身分の差を設けないためと聞いたことがあります。いま「お作法」と呼ばれている所作のすべてに、その当時には「意味」、心配りがあったはずです。お茶室、そしてそのお庭、周辺の細部に至るまでの掃除、そんなことは茶道では当たり前でしょうが、それを使用人など他人にさせておいて、お茶をたてることころだけを行うことはどんな茶道も許してはいないだろうことはそう考えればわかります。私は全く茶道を習っていませんが確信が持てます。もてなす本人がするように決められているはずです。掃除がきれいか汚いか、結果だけではなく、それが「もてなす」心から出ていなければ意味がないからです。

医療の「お作法」も、それが患者さんを「治療するという意思(決意)」から離れていては意味がありません。意思に合致するものが本当のお作法です。治療するという目的に合致するならば、それが最も効率がいいからであって、安全だからであって、そして結果につながりやすいから、です。

先輩医師はそれがわかっている、わかったから、先人から受け継いだとおり、後輩の医師にも伝えているのです。時代の進歩にともなって、より効率がよく、より安全で、より結果につながる、その確信が得られるまで、その「作法」の変更は許さない、と言っているのです。

そこに思いが至れば、「お作法」とは呼べなくなります。自己流に変更するなら、確固たる証拠が必要になります。先人たちが綿々として築き、磨き、受け継いてきたことを自分一代で変更しようというのですから、よほどのことです。ましてや人の命のかかった技術です。

過去の「お作法」を否定し、これからの「お作法」になるオリジナル、偉大な業績です。「なになに先生方式」、名前がつくかもしれない。そんな先生が、過去の技術と比較して、自分のオリジナルが、どこがどのように優れているのか、それが自信をもって提示できないはずがないでしょう。

そして今後、それをだれがやっても、何回やっても同じ結果にならなければなりません。オリジナルを確立する目的が、その人の偉さや凄さを示すためではなく、医療をより高める、ことにあるからです。

私は前回のブログで、他の先生の治療の批判を後付けで行い、それを患者さんに伝えることの間違いを提起しました。そしてその批判を根拠に自分のオリジナル治療法が正しいことの根拠にする愚かさを説きました。

他の医療従事者、部下も含めて、その行う医療行為に敬意を払うことの大切さを、ヒポクラテスの誓いを基に勧めました。そして優れた治療法であるという自信があるのなら、他の先生の治療後の後付けではなく、最初から平等な条件で比較して、優れていることを証明するべきだ、と説きました。

そのことの意味がこれでわかっていただけたと思います。

もしその筆者の先生の書かれているオリジナルの治療法が、標準治療、つまり過去の先生が築いてきた治療法よりも本当に優れているのなら、標準治療の批判よりも先に、自らの治療法の評価をするべきです。うまくいった患者さんがいる、そんなことは何の根拠にもなりません。標準治療にはそれで助かった方が世界中に山ほどおられるのですから。そこに何らかのヒントがあると考えるなら、批判よりも先に、ヒントを確証にかえる証拠を集めていくことのほうが重要です。

そして本当にそれが優れていたのなら、将来のために、みなが納得する形で、論文として学会発表するべきです。患者さんしか読まない形での発表は医師の間では広まりません。つまり後の世の医師には伝わりません。

抗がん剤をすべてひとくくりで非難するこうした本は実はびっくりするくらい多く出版されています。

同時に食事の工夫だけでがんを治す、とか、民間療法を勧める本もたくさんあります。もちろん抗がん剤治療よりは楽なはずです。副作用がなければ楽ですから。けれども効果が先にあっての我慢すべき副作用であるはずです。

そうした本を読まれる際には、ぜひ一度冷静になって、これはその効果と副作用を、正しく”比較した”上で、出された結論であるかどうかを判断するようにしてください。

2022.02.07

皆さんは抗がん剤は嫌いですよね。

医者も嫌いと言われる方が多いです。病院が嫌い、注射が嫌い、よく言われます。

ただ悪いのは病気であって、病院や医者、注射が悪いのではない。まして抗がん剤が悪いのではない。それはだれも頭では理解できている。でも体が嫌と言います。病気を治したいのに、なぜ病気のような苦しみ、髪の毛が抜けたり、食欲が落ちたり、吐き気に苦しまなければならないのか。それじゃ治したいのに、病気になるようなものじゃないか、そういうことと思います。

ただ病気に文句を言っても聞いてくれないからと言って、医師に噛みつかれる方もまれにおられますが、我々はあくまで”味方”です。敵ではない。それは忘れないでください。

同じように、ホルモン剤も、抗がん剤も、手術も放射線治療も、がんと闘うための手段であって、優劣はありません。効果の有る、無しがあるだけです。その意味からは優劣はありますが、それはその患者さんごとに異なります。その患者さんには抗がん剤治療をしておくことが最善であれば、抗がん剤はその患者さんにとって優れた治療なのです。

そんなわかりきったこと、と思われた方も多いかもしれません。

さて本題です。先日ある患者さんからこれを読んでくれ、と本を渡されました。医師の書いたもので、抗がん剤投与についてその先生独自の視点を述べられたものです。その患者さんは、この先生のような治療をしてもらいたいけれども、この先生は亡くなっていてすでにいないから、先生がこの先生の治療法を学んでほしい、ということでした。(具体的な題名や、著者名は伏せさせてください)

その先生独自の治療方針、治療哲学は、簡単に言い切ってしまうと、抗がん剤を”標準治療”として推奨される量よりも少なく(半量で)開始するというものです。たとえば 1回に2-3滴と添付文章に書かれている目薬なら、1滴しかしない、そういった使い方です。特に再発患者さんでは、抗がん剤を使用しても治癒を望めない方も多い、ならば苦しみの多い抗がん剤を一律に使うのではなく、効果を見ながらできるだけ少なく使うことを心がけるべきだ。

一見正しく聞こえます。化学治療を減量することに反対ではありません。私も副作用を鑑みて、減量することはします。この先生はしかし最初から半量で開始する、そこが独自なのです。

私はその本を読んだうえで、その患者さんに、この治療方針には従えません、と言いました。

ここからはそれに対する私の反論を書かせてください。

この本は、書き始めから半分まで、現状の化学治療中心、腫瘍内科医中心の乳がん治療を憂いていることが書かれています。わが国では5大がんと言われるがん種の中で、乳がんだけがそれを専門とする内科医がいませんでした。消化器内科、呼吸器内科、肝臓内科もいますが、乳腺内科はいません。ですのでいままでは私や、この本の著者のような外科医が、“片手間”に化学治療をしていました(認めたくありませんが、内科の先生からは外科医には外科医の仕事があるのだからそうなります)。しかし腫瘍内科、正確には化学治療を専門とする内科医である薬物治療専門医の登場によって、これからは“本業の”内科医が化学治療を担うといわれています。それによる弊害について、前半に延々と述べられているのです。

そこで何が問題なのか? 簡単に言えば、化学治療が本業である彼らは、ただひたすらに抗がん剤治療を推し進めると。そしてそこには患者さんの苦しみや希望は反映されず、一律に抗がん剤の大量投与が行われていると。密接につながる製薬会社、そして特許を巡る膨大な利益とその権利誘導、そのためにガイドラインが用いられると。陰謀論が論じられます。ただ彼の指摘していることでもありますが、膨らみ続ける医療費が問題であることは確かな事実であり、皆の知ることです。 それが必ずしもそのためとは思いませんが。

ただ、だからといって筆者の先生の独自の治療法、正規の半分や3分の1の量を最初から投与するやり方が正しいことになりません。

ただもちろん間違いとも言えません。どちらも正式に調査されていないからです。

この本の趣旨はこうなります。

1 現在は、化学治療を妄信する腫瘍内科医たちが、患者の状態も考えずにひたすら抗がん剤を“大量”(と言っても決して主治医の自己判断による投与量ではありません)投与している。

2 だからたとえ延命できてもボロボロになっている人や、副作用でむしろ短命に終わる人も筆者はみてきた。

3 筆者は、効いてさえいれば、抗がん剤の量を(自己判断で)、減量して開始したり、減量したりしながら投与している。

4 それでよかった患者さんを経験している。 だから私の治療方針は正しい。

こうした本はたくさん出ていますが、前半は著者の先生が普段感じていることに対するエッセイなので反論はありません。本ですので意見や感想を述べることはだれにも自由です。

ただ後半は賛成できません。他人が誤っている、だから、自分は正しい、ということにはなりません。

本来、患者さんの状況を考えず、大量の抗がん剤を投与し続けたり、そのために副作用で短命に終わらせてしまったりしたとしたら、それも薬物治療専門医が“自己判断”で抗がん剤を施行したから、と考えるべきです。つまり筆者のやっている間違いと同じなのです。標準治療は、薬剤を推奨量から開始し、効果と副作用を見ながら適切に減量することを含みます。それをせずに患者さんを苦しめたとしたら、それは標準治療がそもそもできていません。独断で少ない量から初めて、だんだん増量するやり方は、標準治療ではありません。それは、増量する前に投与そのものを中止してしまい、効果がなかった、と判断してしまう恐れがあるからです。

こうしたガイドラインに書かれている標準治療、そして薬剤の投与推奨量、治療のスケジュールは、それ以外の治療法と比較して、“延命でき、同時にQOLを損なわないことがすでに証明されて”いるものです。その通りにならなかったとしたら、それを運用した主治医が間違ったのです。主治医の先生が標準治療を語りながら、自己判断で間違った運用をした、ということになります。

標準治療は、患者さんのためにあるのであって、それを正しく用いたら患者さんはQOLを落とすことなく延命できる、はずなのです。

筆者の先生は、標準治療の名を語ってお金儲けや、名誉のために、抗がん剤を“やりまくる”悪党がいる、という前提で治療を語っています。薬物治療専門医の中にもそうした先生もいるかもしれませんが、私はむしろ筆者のように自己判断で薬の量を勝手に変えてしまわれる先生方の中にこそ、そうした先生は多いように思います。そして標準治療すべてを誤りとするのは明らかに間違いであって、それを運用する医師の技量を問題にするべきです。

この本を私に勧めた患者さんにも言えることなのでしょうが、どこまで行っても主治医と患者との信頼関係であって、結局この本はそのことを言っているにすぎません。その先生を信頼してついて行かれる患者さんも決して間違いではないでしょう。結果は必ずしもいいものばかりではない。がんはなおさらです。だからこそ、後悔のないようにすることが最も大事なことだからです。

繰り返しますが、この筆者の先生が出している根拠では、標準治療が間違っていることを証明できませんし、筆者の先生の治療法が正しい証明にもなりません。

もし薬物治療の専門医の行う標準治療と、この先生が行う独自の治療の、どちらが優れているか、を正しく比較するならば、すべての薬物治療医が正しいと認め、そして主治医として患者さんから信頼されている先生が行っている標準治療と、この先生の独自治療を比べるべきです。

薬物治療専門医が治療をし、結果的に悲惨な状況になられた患者さんが、この筆者の先生を訪ねてこられたから、そしてその方をいい方向にこの先生が導けたから、そしてその筆者がそのエピソードをピックアップして自費出版しているから、それだけではこの先生の独自の治療法が正しいことにはなりません。

もしかしたらこの先生のところから逃げ出して、標準治療をしている先生に駆け込んだ方がおられるかもしれないではないですか。それを引き受けた先生は、他人の批判はせず、黙って患者さんのために黙々と治療されているかもしれません。

このような場合、今まで自分が受けていた治療が間違っていた、患者さんにとってそう思うことは悲劇しか生みません。もう過去には戻れないからです。訴訟をして、賠償金が取れれば多少は取り返せるかもしれませんが、それは法律的に誤ったことをしている場合だけです。結果だけで罪に問われることはありません。だから医師は前医の治療に問題があることに気づいても、そのことを非難はしません。だれも得しないからです。自分の正しいと思うことを黙々と患者さんのためだけを考えて実行します。

よかったら“ヒポクラテスの誓い”を読んでみてください。今でも医師ならば大切にしているし、医師ならば最初に守るべき哲学ではないでしょうか。そこでは部下や、若さに関係なく、看護師や薬剤師などの立場に関係なく、医療に従事する者すべてを信頼し、敬意を払う、とあります。

筆者の先生の主張が、間違いであることがよくわかります。

医師は、もしほかの医師が間違っていたなら、その医師に直接会って、批判し、討論します。どちらが正しいか、わからないからです。しかしたとえそれで結論が出て、片方が間違っていたとしても、それを患者さんには伝えません。理由は先に述べたとおりです。ましてや前医の治療方針を、結果が悪かったからと言って、一方的に患者に伝えることはしません。前医、後医といって、前の治療の結果から判断できる後から診る医師のほうが圧倒的に有利だからです。

以上が、この本(ごめんなさい、名前は出せません)に対する私の反論になります。

皆さんにも役に立てばと思って載せました。長文のお付き合い有難うございました。

ご予約専用ダイヤル

079-283-6103