2023.05.18

前回 米国予防サービスタスクフォースが提供する指針において14年ぶりに改正が行われ、米国におけるマンモグラフィ検診は50歳以上隔年、から40歳以上隔年での施行を勧める、となったことを報告しました。

ではわが国ではどうなっているのでしょうか。

日本乳がん学会が提案している指針を示します。

「乳がん検診は,「ブレスト・アウェアネス」の重要な1項目です。40歳から定期的にマンモグラフィによる乳がん検診(検診マンモグラフィ)を受けることが勧められますが,マンモグラフィには利益と不利益がありますので,ご自身が納得して乳がん検診を受けることが重要です。」

もしよかったら引用元のHPで全文を一度読んでいただければ幸いです。私もこのブログで何度もブレスト・アウェアネスに触れてきましたので、ここで少し引用しておきます。

自分の乳房の状態に日頃から関心をもち,乳房を意識して生活することを「ブレスト・アウェアネス」といい,これは乳がんの早期発見・診断・治療につながる,女性にとって非常に重要な生活習慣です。「ブレスト・アウェアネス」を身につけるために,以下の4つの項目を実践しましょう。

①自分の乳房の状態を知るために,日頃から自分の乳房を,見て,触って,感じる(乳房のセルフチェック)

②気をつけなければいけない乳房の変化を知る(しこりや血性の乳頭分泌など)

③乳房の変化を自覚したら,すぐに医療機関へ行く

④40歳になったら定期的に乳がん検診を受診する

ちなみになぜか日本乳がん学会の検診ガイドラインには「隔年」の記載がありません。

同じく学会には日本乳がん検診学会があるのですが、その記載には「隔年」の記載があります。

これで日本と米国の検診の指針が同じになりました。

ただ、ここで重要なのは、我が国ではもともと40歳以上の年齢の女性にマンモグラフィ検診を勧めており、米国があとから年齢を引き下げたという事実です。わが国では米国と比較して若い人から検診を勧めて(過去)いた、これはなぜなんでしょう。

同じHPに答えが書いてあります。

「乳がん検診の目的は乳がんで亡くなる人を減らすこと(死亡率減少効果)ですが,現在,この乳がん死亡率減少効果が明らかな検査方法は,検診マンモグラフィだけです。日本人女性の乳がんの好発年齢が45~49 歳と60~64歳ですので,日本では40歳以上の女性に対して検診マンモグラフィが推奨されています。」 つまり米国(じつは西洋諸国)では、乳がんも他の部位のがんと同じく高齢者に多い。でも日本では若年者に多いのです。なので検診開始の推奨年齢も低かった。

ただこの記載、何か引っかかりませんか?

そう日本人女性は45歳前後と、60歳前後の二つの乳がんになりやすい時期がある・・・なぜ?

実はこの記載、数年前まで「60~64歳」の部分がなかったのです。

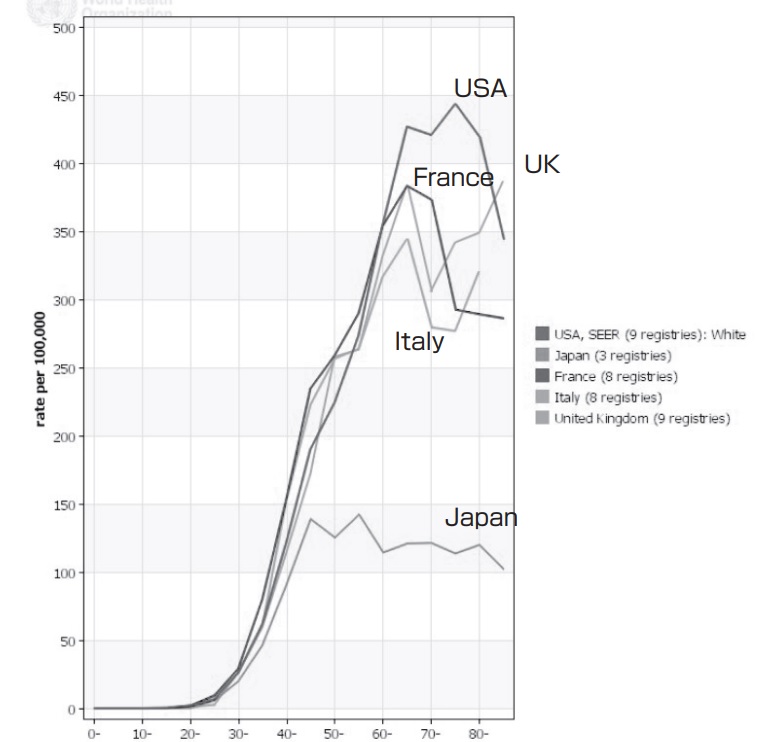

これはWHO(世界保健機関)のデータを基にして作られた、乳がんの年齢別罹患率のグラフです。

ここで注目してほしいのはこのグラフは”率”であって、”人数”ではない。

何人乳癌になるかはその国の人口によって変わります。高齢者が多い国ではがんの罹患数も当然多くなる。そこで10万当たり何人が乳がんに罹患しているのか、その罹患率を年齢別に見たのがこのグラフです。

40歳までのカーブはどの国も横並びですよね。でもそこからほかの国と日本のグラフは離れていきます。

まるで高齢になると日本では乳がんに罹患しにくくなり、日本以外の国ではむしろ高齢者で乳がんは多い、でも日本では40-50歳頃にピークになりその後の罹患率は横ばいになる。

そう見えますし、そう思っておられる方が医師の中でも多いと思います。でもがんセンターが発表した最新のデータではそれはもはや正しくないのです。そうこのグラフのデータは少し古いのです。

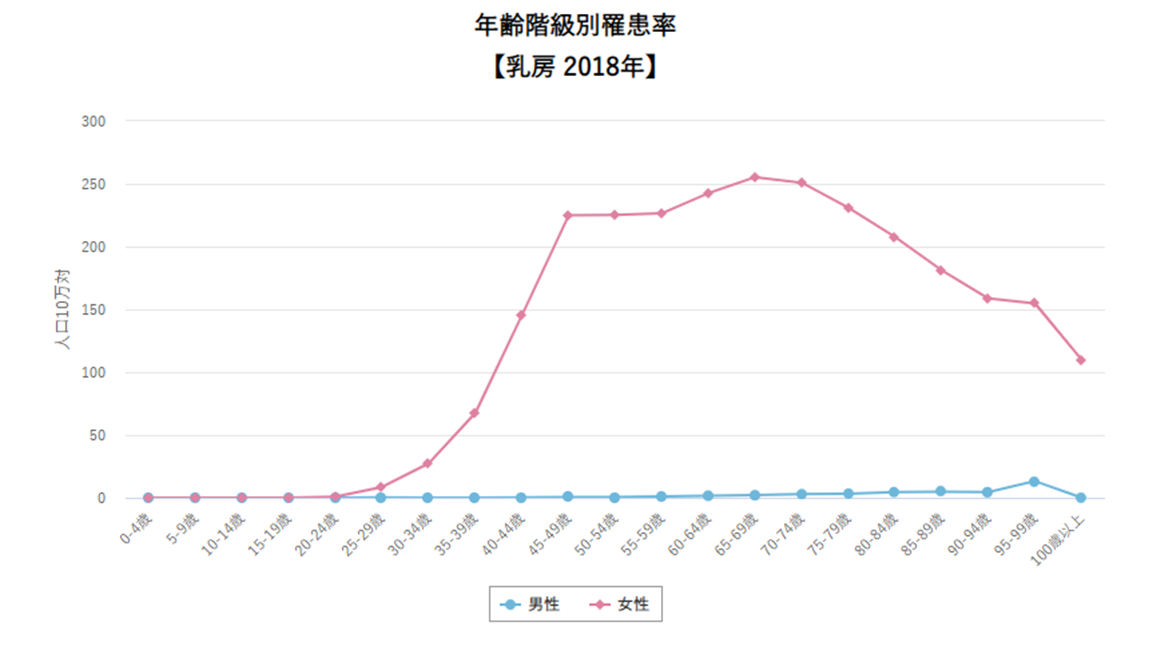

上記が最新の統計結果です。現在日本ではこれ以上新しい統計結果はありません。

御覧の通り、すでに65歳から75歳が罹患率のピークになっています。40-50歳代の女性の罹患率をすでに抜いているのです。

これは大変不気味な現象です。なぜグラフの形が変化しているのでしょう。

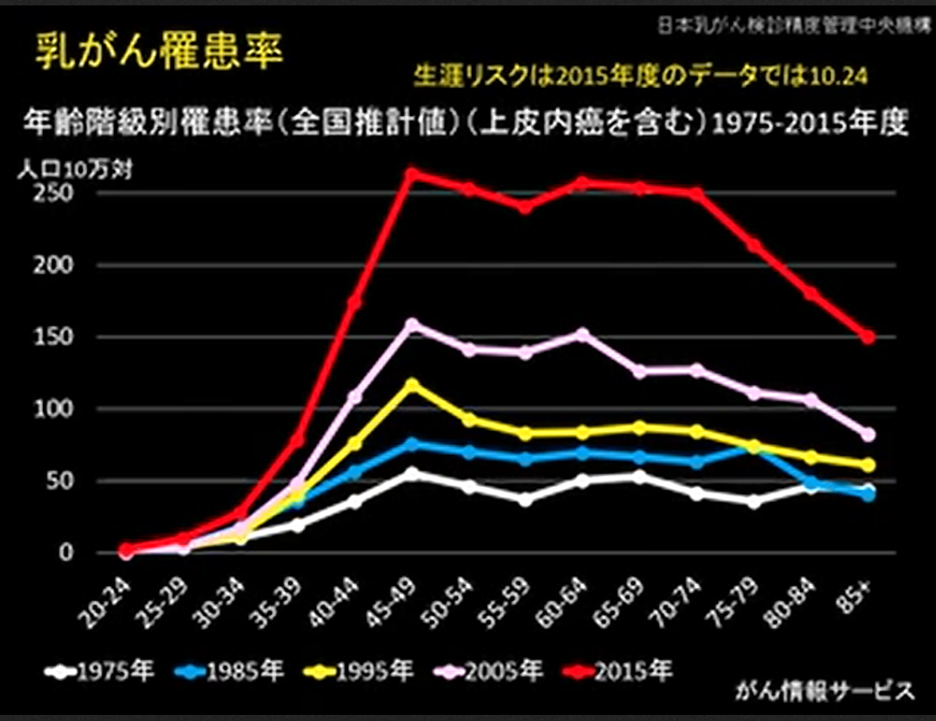

この図は日本乳がん検診精度管理中央機構が公開しているデータです。

こうして経過に沿ってグラフを見てみると、ここ50年ほどで乳がんの罹患率は増えていても減っている年齢層はないことがわかります。1995年(黄色)の時は明らかに45-50歳前後にピークがあります。この年齢層で乳がん罹患率は高く、高齢者では高くありません。

ただこれは2005年にはすでに横ばいになっており、そのまますべての年齢層で罹患率は2.5倍にまで上昇し続けています。そして日本乳がん学会がいうように、ピンクのグラフでは確かに45-49歳、そして60-64歳の二つの地点にピークがあります。そして先に述べたように最新の2018年には65歳から75歳の乳がん罹患率が50歳前後の方の罹患率を抜いてしまった。

同時にこの50年間すべての年齢層で乳がんの罹患率は上昇し続けており、下がった年齢層も、下がった年代もないということも恐ろしい事実です。45-49歳の年齢層に限ってみれば1975年から2015年まで40年間で10万人当たり50から250人とほぼ5倍の罹患率まで上昇しています。

2005年の結果を受けて乳がん学会のHPの記載の変更がなされたと考えられます。

しかし2018年の統計結果を受ければその記載は変更しないといけません。

「日本人女性の乳がんの好発年齢が45~49 歳と60~64歳です」という記載はまるで二峰性の形のように聞こえます。ある意味正しいですが、もはや2018年のデータでそう見える人はいないはずです。

「日本人女性の乳癌の好発年齢は、45から49歳で急激に上昇し、65歳から75歳にピークとなります」が、現状の正しい記載です。

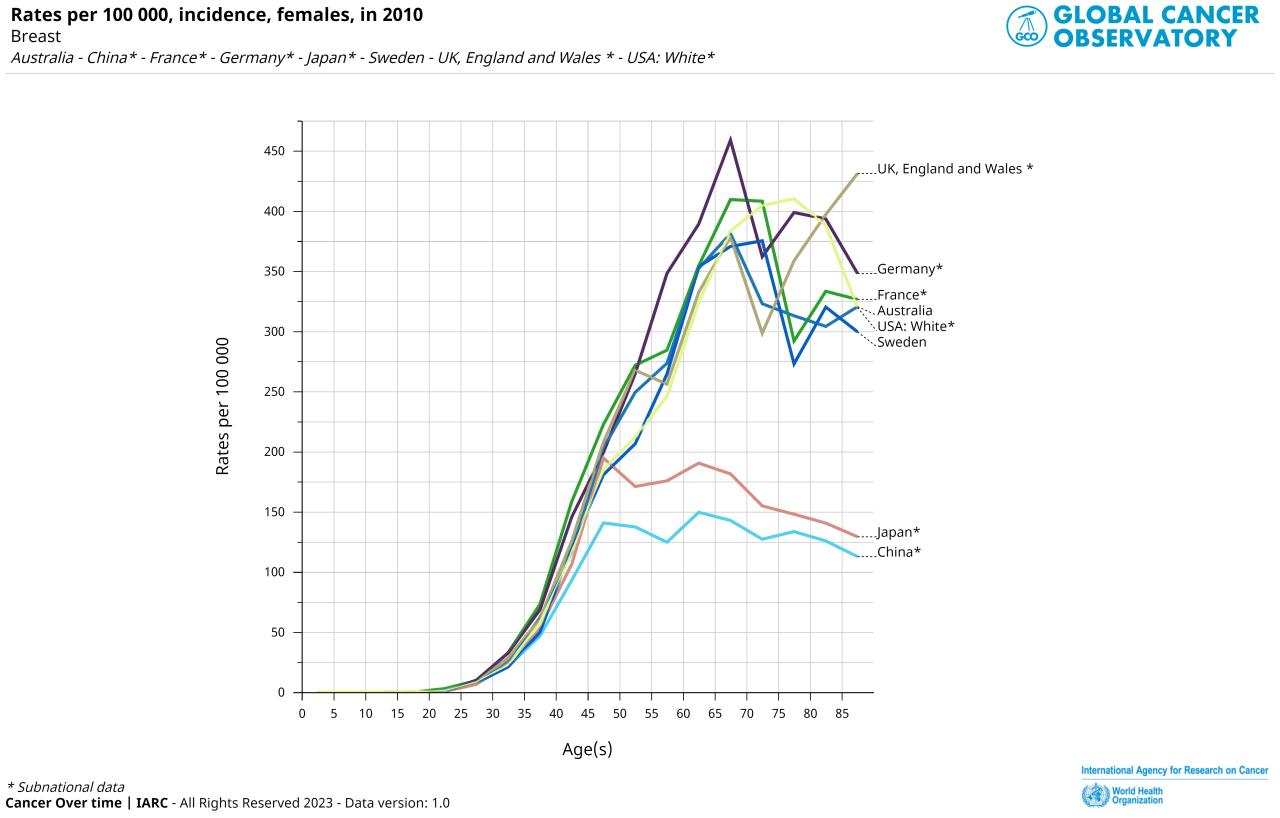

ちなみに日本と西洋諸国を比べるのではなく、日本と中国ではどうなのでしょう。

私は同じくWHOのサイトでこれを調べてみることにしました。

これで見ると、中国も日本と同じように40歳である程度頂上に到達して横ばいの形をしています。

そして西洋諸国として出しているデータ、これは先に述べたように高齢になるほど乳がん罹患率は上昇していますが、ここでいう西洋諸国とはほぼG7と呼ばれる”先進国”のデータになります。

注意が必要なのは西洋諸国でも先進国と呼ばれる豊かな国でなければこんな統計データを出せません。

貧しい国のデータは出てこないのです。

つまり西洋先進諸国(白人の国)のデータでは、乳がん罹患率は高齢者ほど高い。

そしてアジア、日本や中国は45-49歳の若年者で高い、あるいは高かったという方が正確です。

しかし日本ではグラフの形は変わりつつある。

西洋諸国のそれに近づいているのです。これは形を変えているというよりも、高齢者の乳がん罹患率が増えることで同じ状況に近づいている、ということです。このままいけばおそらくむしろ50歳以上の高齢女性での乳がんの罹患率は西洋先進諸国と同じ、つまり今の2倍まで上昇し続けることになります。

しかし、なぜこんなことが起こっているのでしょう。

皆さんはがんが増えている、といえばすぐに”食生活の変化”が原因ですか、と考えます。

でも皆さんの人生の中の40年間で乳がん罹患率が5倍に増える、それを食生活の変化で説明できますか?皆さんの子供はみなさんと一緒にご飯を食べているはずです。そんなに変わりましたか?どう考えても食生活だけでは説明できないでしょう。

その理由がわかれば、今後、日本や中国のグラフがどうなっていくかも予想できます。

それはこう考えればわかるのです。

なぜ、日本や中国では、西洋先進諸国よりも”高齢者の乳がん罹患率が低かった”のでしょうか。

2023.05.18

米国予防サービス特別委員会 (USPSTF) は、実に14年ぶりに新しい乳がんスクリーニングガイドラインを提案しました。

(米国予防サービス特別委員会(United States Preventive Services Task Force, USPSTF)は、米国政府の独立した医学専門家からなる委員会です。その目的は、科学的な証拠に基づいて予防医療の効果と効果を評価し、予防サービスに関する勧告を提供することです。USPSTFは、様々な疾患のスクリーニング、予防、カウンセリングに関連する勧告を発表しています。その勧告は、予防医療のプラクティスガイドラインを策定する医療提供者、政府機関、保険業者などに影響を与えます。その勧告は、科学的証拠に基づいて評価され、勧告の強度はAからDまでの等級で示されます。A等級は高い推奨度を示し、D等級は効果がないか、または害があるという証拠があることを示します。USPSTFの勧告は、医療プロバイダーと患者に予防医療の意思決定を支援するための重要な情報源となっています。)

乳がんスクリーニングガイドラインは2009年に初めて発行され、2016年に再度発行された現行のガイドラインでは、50歳から74歳までの女性に対して毎年ではなく隔年マンモグラフィ検査を推奨していました。50歳未満の女性の検査開始は、そのリスクを考慮して個別に決めるべきであると述べられています。

新しいガイドライン草案では、すべての女性が40歳から隔年で乳がんの検査を受けることを推奨しています。これは重要な変更です。(これはBグレードの推奨であり、純利益が中程度である、または中程度の効果があるという高い確実性があることを意味する)。

米国では現在女性の8人に1人が乳がんに罹患します。米国ではすべての乳がんのうち9%が、45 歳未満の女性に発生します。検診の年齢を50歳から40歳に引き下げることで、こうした40代の女性の命を救うことができることに期待が持てます。

この変更に対して、各方面、特に臨床の現場から様々な声が米国でも寄せられています。

今回我々はMEDPAGEの記事からその声を以下に引用したいと思います。

*****************************************

残念なことに、提案されたガイドラインでは、毎年ではなく、2年ごとのスクリーニングを推奨し続けています。研究によると、40歳からマンモグラフィーを毎年開始すると、乳がんによる死亡率が最大40%減少することが統計上確実視されています(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8796062/)。マンモグラフィーを隔年ではなく毎年受けることは、がんが小さくて治療が容易なときに発見するのに役立ち、乳房切除術や化学療法などの積極的な治療の必要性を減らすことができる可能性があります。

新しいガイドライン草案のもう 1 つの限界は、高齢女性に対する詳細な証拠に基づくガイダンスが欠如していることです。現在のガイドラインと同様に、特別委員会は乳がん検診を74歳までのみ推奨しており、75歳以上の女性における検診の利益と害のバランスを評価するには証拠が不十分であると述べています。

しかし、乳がんは75歳以上の女性にとって依然として脅威です。今日の多くの女性は、80 代、さらには 90 代になっても高い生活の質を保ちながら人生を謳歌しており、スクリーニングの推奨を裏付ける十分な研究が得られるまで、高齢の女性は、好み、価値観、健康歴に基づいて、自分の健康ニーズに何が最適かを主治医と相談して決定する必要があります。この年齢層についてはさらなる研究が不可欠です。

USPSTFは新しい声明草案の中で、高濃度乳房の重要性を特に認識しています。米国女性の約半数は乳房濃度が高いです。乳房の密度が高い女性は乳がんのリスクが高いため、乳房の密度を検診において考慮することは重要です。さらに、乳房の密度が高いとマンモグラムの読み取りが困難になるため、一部の乳がんが検出されない可能性があります(これは私がこのブログでもが繰り返し述べてきましたね)。

高濃度乳房に関連するリスクを認識しているにもかかわらず、特別委員会は追加のスクリーニングを推奨するまでには至らず、推奨するにはさらなる研究が必要であると述べるにとどまりました。

しかし、発表された研究では、両方の乳房の超音波検査、MRIを施行することによって乳房濃度が高い女性のがんの検出率を高めることができます。

3月にFDA(アメリカ合衆国の連邦政府機関であり、米国保健福祉省の一部です。FDAは、人間の医薬品、生物学的製品、医療機器、食品、化粧品、タバコ製品などの安全性、有効性、品質を保証し、公衆の健康を保護する責任を持っています。)は規制を更新し、マンモグラフィーを受けるすべての女性に乳房濃度を通知することと定めました(これも私はすでにブログで触れましたね)。これによってマンモグラフィーで検診を提供している医療機関は 18 か月以内に新しい基準を導入する必要があります。高濃度乳房を持つ女性とそれを検診する医師は、どのような追加検査が必要かについての指導を必要としています。

しかし今回のUSPSTFの勧告案にはその回答を見つけることができません。

********************************************

引用したものであるため、わかりにくいかもしれません。要点をまとめます。

今回USPSTFが提供する指針において14年ぶりに改正が行われ、米国におけるマンモグラフィ検診は50歳以上隔年、から40歳以上隔年での施行を勧める、となりました。

検診は、被爆の問題、コストの問題があります。年齢を引き下げれば乳がんはそれだけ見つかるようになりますが、これらのデメリットも大きくなります。そのバランスをとることが求められているわけです。

ただ時を同じくして米国の異なる医療機関であるFDAは、高濃度乳腺を持つ女性に対して、乳がんに罹患するリスクが高いこと、MMG検診だけでは病変を見落とされる可能性が高いことを説明することを定めました。そしてそれにのっとって18か月以内に検診の内容を改善するよう医療機関に求めています。ではどのように改善したらいいのか、FDAはもちろんこのUSPSTFの指針でも示されていないわけです。

若年者に対象を広げれば、その対象者の中の高濃度乳腺の比率は当然上昇します。

その人たちに「あなたは濃度が高いので乳がんのリスクが高いです、でもマンモグラフィ検診を受けても見落とされる可能性が高いです」と説明の義務がある。でもではどうしたらいいのですか?と聞かれても答えられない指針となっているのです。

これでは現場が怒るのも当然でしょう。

個々の施設の判断に任せる、ということなのでしょうか。

この問題を次回もう少し掘り下げてみたいと思います。

2023.05.10

久しぶりの更新になり、恥ずかしいです。この3月は検診クーポンを使おうとたくさんの方が来られます。ただなぜか今年はこの時期に、乳腺炎になられた授乳をされているお母さんがたくさん来られました。ミルクの流れがすこし悪くてしこりになることはよくあることですが、細菌感染をともなって真っ赤に腫れあがったりすると、熱も出て、なにより痛みがひどく、どうにもなりません。あわてて当院に駆け込んで来られる方がおられるのですが、ここですこし注意してほしいことがあるのです。

順序だてて説明していきます。

▪️原因と病態

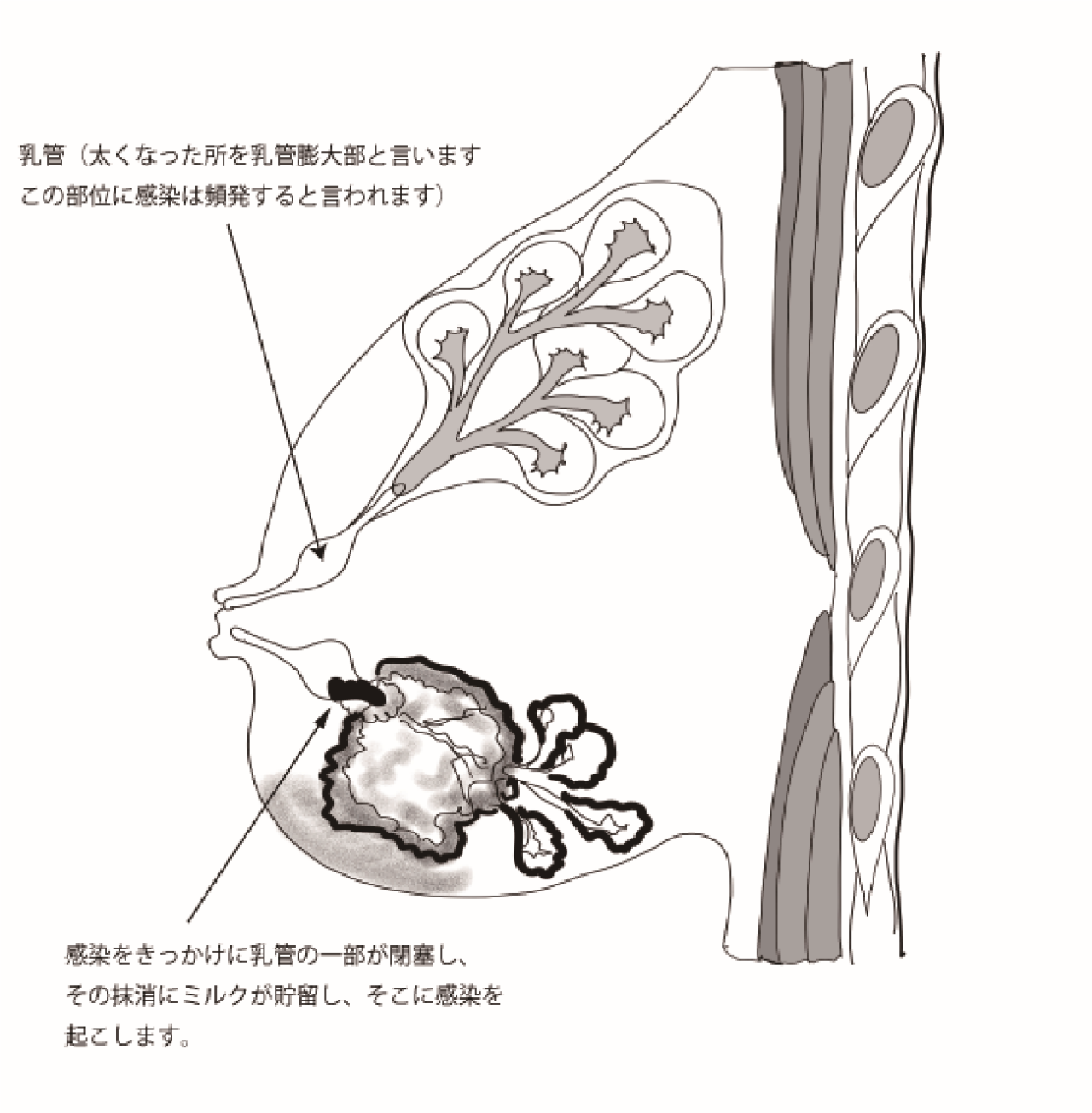

化膿性乳腺炎は、通常、授乳期の女性に見られる乳腺炎の一種で、細菌感染によって引き起こされます。原因は確定していませんが、乳腺で作られたミルクを乳頭に運ぶ乳管に微小な傷がある場合(下図参照)、その部分でつまりが生じてミルクの通りが悪くなります。

通りが悪くなった部位では自浄作用が働かないため、乳管内に貯留したミルクに細菌感染が波及し、そのことでなおさらにミルクの通りが悪くなり、化膿性乳腺炎として認識されるようになります。

乳管に生じる傷ですが、必ずしも乳児にかまれたりして発生するのではなく、もともと何らかの理由で乳管の内腔を覆う粘膜に傷がついて角質化をきたしていた部分が存在しており、細菌感染の培地になりやすい状況が生まれていた可能性が高いと考えられます。

乳腺は発生学的には汗腺と同じものであり、ニキビがそうであるように、細菌感染はこれといった理由なく発生します。授乳期に発症するのは分泌が盛んになってたまりが生じ、細菌が増殖する余地が大きくなることが原因と考えられます。

いったん細菌感染がコントロールできなくなれば、乳腺の組織が炎症を起こして、痛み、発熱、乳房の赤みや腫れなどの症状を引き起こします。授乳中の母親にとって、この状態は非常につらいものであり、授乳を続けることができない場合もあります。そうであってももちろん命にかかわるようなことはありません。しかし、治療が遅れると、さらに乳感染が周辺に波及することで組織が破壊され、さらに細菌の巣となり、将来の発生母地になります。

また大きな膿のたまり、つまり膿瘍が形成され、最終的には皮膚に穿破して瘻管の形成などの合併症が発生することがあります。

化膿性乳腺炎の治療

1通りが悪いことでたまったミルクに感染しているのですから、そのミルクが通るようになり、乳頭から出てくれれば治ります。ただ痛みが強いので、それを通すためのマッサージは拷問されているように感じるかもしれません。だからこそひどくならないうちに、できるだけつまりが生じないように助産師さんに相談してしっかりと施行しておく必要があります。授乳中は自分でも常にマッサージを適切に施行しておくことがとても大事です。

2それでも回復してこない場合は抗生物質を使います。ただしその際にはその成分はミルクを介して乳児に移行するため、薬の選択に細心の注意が必要です。産婦人科の Dr に処方してもらいましょう。

3これで回復しない場合は断乳が必要になります。ミルクの供給が止まれば感染を増長させている原因がなくなりますから回復します。(ただし感染の元になった細菌の巣は乳管膨大部周辺に残っている可能性があることは意識しておく必要があります。つまり次回の妊娠、授乳期にも再発しやすいのです。)乳腺によく似た器官である汗腺にできるニキビが、思春期に多くできていても成人すれば出なくなるのと同じです。この断乳は赤ちゃんにミルクをあげないようにしてとまるのを待つのではなく、ミルクの分泌が止まる薬剤を飲んで強制的に止めてしまうものです。多くの場合、ミルクの供給が止まれば、炎症は落ち着いていきます。感染のもとがなくなっていくからです。どんなにひどいニキビがあった方でも成人すれば治っていくのと同じです。

4これでもダメな時、外科的に切開し、たまった膿となったミルクを出します。物理的に内容を洗浄し、ドレーンと呼ばれる管を留置します。そこから膿と同時に新しく作られたミルクも流れ出し、もうたまることはありません。細菌が少なくなれば傷はゆっくりと治り、ふさがっていきます。

ここで意識してほしい順序について

われわれのところに1の段階で来られる方がいます。

ただお分かりのように2、3の段階では産科の先生が治療します。

そこを飛ばして4から施行したとしても、いずれにせよ授乳はそこで終わりになります。ミルクが出続けていれば傷がふさがることはなく、清潔になることもないからです。なので、4は緊急時を除いて、2、3で治療できなかった時に施行するものです。

ただ誤解してほしくないのは、決して乳腺科に来るなと言っているのではありません。助産師さんに相談したら、「このしこりはミルクのたまりではない」と言われて精査に来ました、と言われる方もいます。じっさいそうした乳瘤とよばれるしこりと、がんを含めた乳腺の腫瘤は鑑別が難しいことがあります。乳腺と診断されたら、治療はこうした順序で行われます、ということをお伝えしています。

皮膚に穿破した乳腺炎

左 の 写 真 は、 化 膿 性 乳 腺 炎 か ら 膿 瘍 形成 し、 そ れ が 皮 膚 に 穿 通 し た も の です。痛々しいですが、実は逆に穴が空いた時点で熱は下がり、痛みもよくなります。膿みが体外に排出されるためです。

外科的な処置をするときは、膿瘍を切開して結果的にこれと同じものを外科的に作って膿を外に流し出します。つまり外科で処置してもしなくてもいずれはこうなります。

こうなってからミルクを赤ちゃんにあげることはできないことはよくわかると思います。ミルクが出ている限り、そのミルクは乳頭からではなく、一部がこの穴から出続けることになるからです。断乳ができればあとは清潔にしておくことで自然に穴は塞がって治ります。

2023.03.13

「先生、乳がんって自分で触っていたらわかるものなんですか?」

これ、よく聞かれる質問なんです。年に1回、2年に1回、いろいろなペースで検診されておられる方がおられますが、原則すべての方に定期的に自分でも触るよう、自己検診はするように勧めます。その際によくされる質問です。

ただ、乳がん患者さんは検診を受けて発見された方ばかりではありません。自分自身で気づかれて受診される方も多くおられます。残念ながらまだ検診で見つかるよりも多いくらいなのです。

私は自分自身が担当させていただいた7000名近い患者さんのデータベースを持っています。その集計として、自分自身で乳がんに気づいて受診される方が患者さん全体の6から7割程度になります。これだけ健診が言われていても、やはり自分で気づいて見つけた方が実は主なのです。

それからいえば「乳がんは触っていたらわかるのですか?」という質問は意味がありません。

「進行がんになれば、大きくなってくればいつかはわかるでしょ。」それだけです。

ここでは質問の仕方を変えるべきです。

「先生、乳がんって、自分で触ってわかったら何cmなんですか?」

「先生、乳がんって、自分で触ってがんを早期で見つけられますか?」

このことは以前も触れたのですが、がんは原則としてサイズが大きければ大きいほど進行がんです。転移をきたしている可能性が高まるからです。できるだけ小さく見つけることが重要です。

乳がんは大きさから言えば2cm以内に見つければ早期がんである可能性が高いです。

そこに崖があります。

実際にはリンパ節の転移まで確認しないとわかりませんが、それは検診では正確に診断できないので、検診の段階では2cm以内に腫瘍を発見することがとりあえず早期発見の具体的な目標になります。

図に示したように、ビー玉がかろうじて2cm以内の目安になります。

患者さんに先に述べた質問をされたとき、僕はいつもこう答えるようにしています。

「まずはお風呂に入って、時々はスポンジやタオルでなく、自分の手で乳腺を洗うようにしましょう。」

「そのときもし自分の乳腺にゴルフボールが入っていたらわかりますか?」

さすがにわかります。多くの患者さんはそう答えられます。

もしゴルフボールを見つけて放置していたら大変なことですよ。その時はまずこう考えましょう。

「これ以前にもあったかな。前回検診を受けたとき、こんなしこりあったかな。」

もしそれが今までなかったものであったなら、1日も待ってはいけません。すぐにどこでだっていいので医療機関を受診してください。いいですか、クーポンで検診してはいけませんよ。検診は”症状がない”方に限定して行うものです。症状があるのにそれを調べることには向きません。

「では自分の乳腺にビー玉が入っていたらわかりますか?」

うーーん、厳しいですね。でもわかると思います。

「それでぎりぎり早期でしょう。体形や、位置にもよりますがビーズ玉はおそらく無理ですね。」

この会話を覚えておいてください。

つまり自己検診は、自分の乳腺にいままで気づかなかったビー玉に気づいたらすぐに医療機関を受診する、究極そういうことになります。

気づかないものを気づくようにすることはできません。

わからないものをわかるようにする訓練もありません。

気づいた時に正しく判断して、いかに早く行動するか、それしかできないのです。

繰り返します。もし自分で乳腺を触っていて、”いままで気づかなかったビー玉に気づいたら” すぐに検診ではありません、医療機関を受診する。これが真髄です。

もちろん乳腺が痛い、違和感がある、今までにない張りを感じる、こういう自覚症状があるときもとりあえず触りましょう。そしてゴルフボールを見つけたときは大変です。ビー玉はないかな、と探しましょう。とにもかくにも、前回検診を受けたときになかったはずの乳腺に起こった変化、それが重要です。

覚えておいてください。

このブログを読まれている方は乳腺には個人差があり、同じようにマンモグラフィで検診を受けられたとしても、その乳腺の”濃度”の違いによって乳がんを発見する”しやすさ”に差があることをご存じだと思います。(高濃度乳腺とは ーAre You Dense?ー)

また同じようにご家族の血縁者、母親や、娘、叔母などに乳がん患者さんがおられる方では遺伝的な要素によってそれ以外の方よりも乳がんに罹患されるリスクが高いこともまたご存じだと思います。(遺伝性のがんという概念)

以前も一度 高濃度乳腺、つまり乳腺の濃度が高い方は乳がんに罹患しやすい、リスクの高い方である、という話をしましたが、最新のデータとしてJAMAという雑誌に、皆さんは意外と高濃度乳腺そのものががんのリスクであることを知らない、という事実が発表されていたのでここで紹介したいと思います。

それぞれリンクを貼っておきますので、そちらもぜひ目を通していただければ幸いです。

まず米国では州によって違いはありますが、ほとんどの州で乳腺の検診を受けられた女性に、乳腺の密度(濃度)を知らせることが法律で決められています。これはたとえば密度が高ければ高い女性であるほど、マンモグラフィ検診で乳がんを見つけることが難しくなるからです。

別の言い方をすれば、乳腺密度が高い方は、マンモグラフィ検診を受けて”異常なし”と診断されても、安心はできないということになります。これは”見落とし”とは異なります。砂浜で石を探すことと、河原で石を探すことの違いです。もともと見えない検査で見えないものを探している結果です。

ですので、乳腺密度の高い方は検診を受けても乳がんが見つかりにくい。これは事実です。

ただ乳腺の密度が高い女性は、もちろん乳腺が”多い”ことになるので、乳腺に発生する乳がんのリスクもまた高くなる。これは検査が難しいこととは別の問題です。乳腺密度が高い方は、乳がんに罹患するリスクも高く、それでいながらその乳がんをマンモグラフィ検診で見つけることもまた難しい、このことを見落としている、あるいは知らない方は多いことがわかりました。

調査を完了した 2306 人の女性のうち、

1,706 人の女性 (93%) が、家族に乳がんの方がおられることの方が、乳腺密度が高いことよりも乳がんリスクは高い、と見なし、1,188 人 (65%) が過体重または肥満であることが乳腺密度が高いことよりも大きなリスクである、と感じていました。

子供を産まない ことの方が、乳腺密度が高いことよりも乳がんのリスクは高いと考えている人は(957 [52%])、1 日に 1 杯以上のアルコール飲料を飲む (975 [53%])、以前に乳房生検を受けたことがある (867 [48%])人は、乳腺密度が高いことよりも乳がんのリスクは高いと考えていました。

過去にも同様の結果が出ています。多くの女性が、乳腺密度が乳癌リスクに与える影響について依然として過小評価していました。

このようにジャーナル JAMA Network Open で発表された調査によると、参加した女性のうち、大多数が家族歴よりも乳房密度を重要な危険因子と見なしていませんでした。

しかし、研究によると、脂肪組織が最小限であることを特徴とする非常に密度の高い乳房を持つ女性は、乳房密度が最も低い女性よりも乳がんのリスクが 4 倍高くなります。(”きわめて高濃度”と記載されている方がそれにあたります。)

マンモグラムを受ける女性の約 10% は、このレベルの乳房密度を持っています。

対照的に、母親、姉妹、または娘が乳がんを患っていた場合、乳がんのリスクは 2 倍になります。

研究によると、かなりの量の高密度乳房組織を持っているが、極端な程度ではない女性 ( マンモグラムを受ける女性の約 40%) は 、平均的な乳房密度を持つ女性と比較して、乳がんのリスクが 20% 高くなります。(”不均一高濃度”と記載されている方です。)

まとめると乳腺の密度は2つの点で重要です。

乳腺の密度が高いこと=乳腺の量が多い=乳がんに罹患するリスクが高いことにつながります。

乳腺の密度が高いこと=マンモグラフィで乳がんを見つけることが難しい

日本ではまだ検診を受ける女性に乳腺密度を知らせることが義務化されていません。

マンモグラフィ検診を受けた際にはご自身で気を付けて、ご自身の乳腺密度を知っておくことが重要になります。ブレストアウェアネスの考え方です。

2023.01.05

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

早速ですが 2023年1月 僕がいつも触れているASCO(米国臨床腫瘍学会)の機関誌であるJournal of clinical oncologyに、ホルモン療法に関する臨床試験であるSOFTの12年間の結果が発表になっていました。(参考文献 Francis PA, Fleming GF, Láng I, Ciruelos EM, Bonnefoi HR, Bellet M, et al. Adjuvant Endocrine Therapy in Premenopausal Breast Cancer: 12-Year Results From SOFT. Journal of Clinical Oncology. 2022.)

このSOFT試験の対象となった患者さんは、これを読まれるような患者さんはご存じのように、ゾラデックスやリュープリンは薬剤によって閉経状態を作る薬なので、当然ながら閉経前の方です。平均年齢は43歳でした。ただ12年経過を見ていますから途中で多くが閉経されたと思います。

3,047 人の患者が 1 : 1 : 1と等しく3つの群にランダムに分けられました。

1. 5 年間のタモキシフェンと卵巣機能抑制 (n = 1,015)

2.エキセメスタンと卵巣機能抑制 (n = 1,014)

3.またはタモキシフェン単独 (n = 1,018)

の3つです。卵巣機能抑制は、私はLH-RH(ゾラデックス🄬やリュープリン🄬)としましたが、この試験では卵巣を切除してしまったり、放射線で機能を根絶した場合も含まれます。

エキセメスタンはアロマシン🄬のことでアロマターゼ阻害剤(AI)です。ここではアリミデックス🄬やフェマーラ🄬と同等と考えてください。

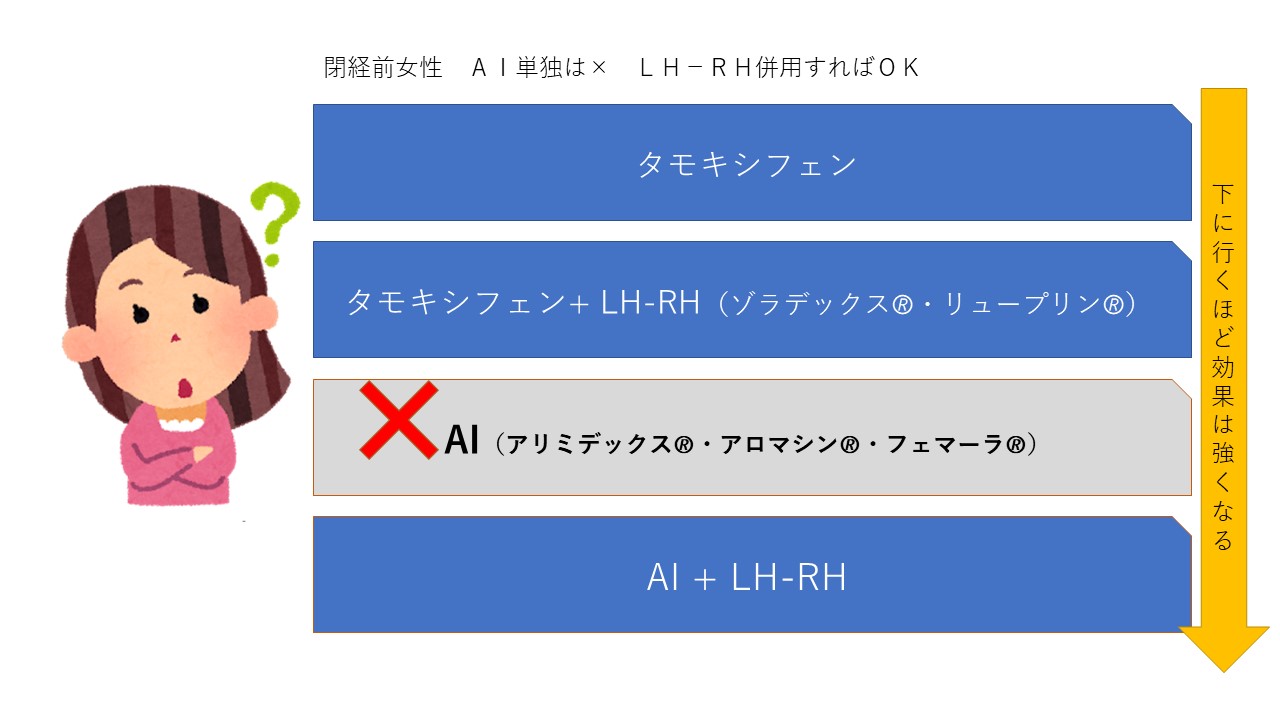

卵巣を抑制すればいわば閉経状態ですので、閉経後の薬が使えます。ですのでAIも使用できるのです。第3,4回でも触れましたが、AIはタモキシフェンと比べて2割弱の確率で再発を抑制します。つまりタモキシフェンだけだと10人再発するなら、AIを飲んでいれば8~9人に抑えるということになります。

たった1人とも言えますが、相手は命のかかったがんの治療ですから無視はできません。可能ならAIのほうがいい。しかしAIは原則閉経していないと効果がありません。さらに作用だけではなく、副作用を考えないといけない、が前回までの趣旨でした。効果が強いから何も考えずにAI一択でいい、とは言い切れないのです。

閉経しないと使えないのだとしても、閉経”させれば”使えます。たとえば卵巣を手術で切除してしまったり、薬で機能を抑制してしまえば閉経と同じ状態にできます。そしたらタモキシフェンではなく、より強いAIが使用できる。そう考える人もおられるでしょう。

薬で閉経状態を作り出すのがLH-RH、ゾラデックス🄬やリュープリン🄬と呼ばれる薬剤です。お腹に打っている方が多いと思いますが、注射です。1か月ごと、3か月ごと、6か月ごとの製剤があります。

ですので閉経前の方でもLH-RHを使うのであればAIを使うこともできるのです。逆に閉経後の方にはもともとLH-RHを使う意味はありません。

ここで閉経前の方のホルモン治療には、タモキシフェンのみ、タモキシフェンにLH-RHを加える、どうせLH-RHを加えるならタモキシフェンをAIに変更する、の3つの選択肢が発生します。がん再発の抑制効果はこの順番で強くなるはずです。同時におそらく更年期障害や骨粗鬆など、副作用も同様に強くなるでしょう。

がんに対する効果が強くなるのは、エストロゲン、つまり女性ホルモンの抑制効果が強くなるからです。

したがってそれにともなっておこる更年期障害、骨粗鬆などの副作用も強くなります。加えてコストも上昇し、さらにLH-RHは注射なので、定期的に痛い目に合わないといけなくなります。

効果が強い、弱い、だけではなく、どれくらいがんの抑制効果が高くなるのか、それが問題になるのです。皆さんも、ただでくれと言われたら、1円だって意味なくあげないでしょう。でも本当に必要なものであれば1万円でも払います。そういうことです。本試験ではLH-RHの投与期間は5年間なのでその差は大変大きい。

このSOFT試験の結果から、12 年無再発生存率(再発せずに生存している確率)は、

タモキシフェン単独で 71.9%

タモキシフェン+卵巣機能抑制で 76.1%

エキセメスタン(AIの代表として)+卵巣機能抑制で 79.0% でした。

12 年での全生存率(再発の有無にかかわらず生存している確率)は、

タモキシフェン単独で 86.8%

タモキシフェン+卵巣機能抑制で 89.0%

エキセメスタン+卵巣機能抑制で 89.4% でした。

やはり確実にがんの抑制効果は上昇していました。

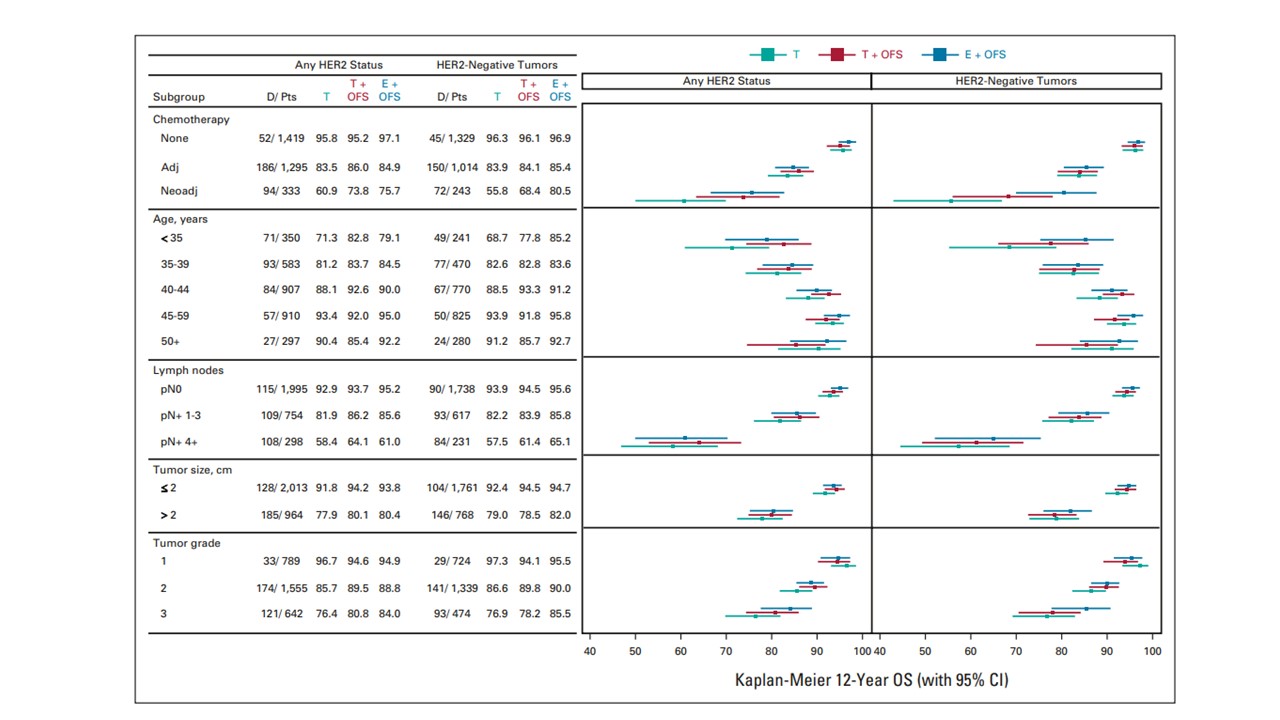

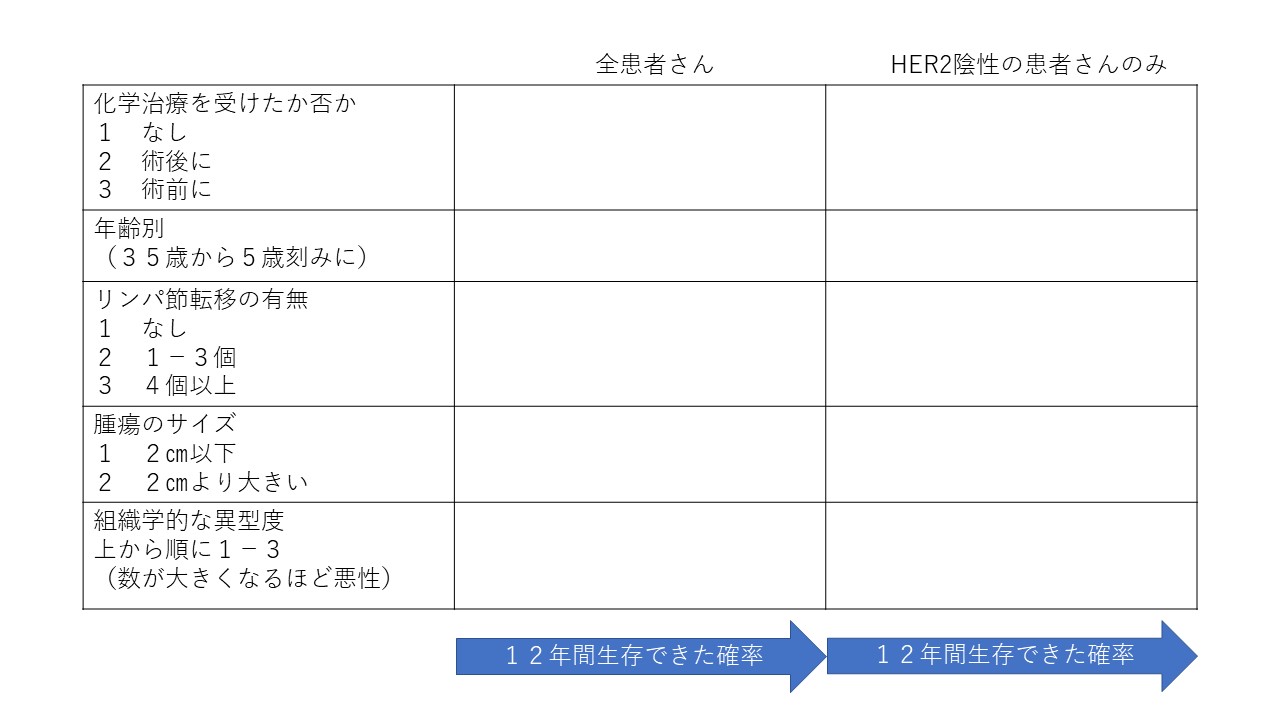

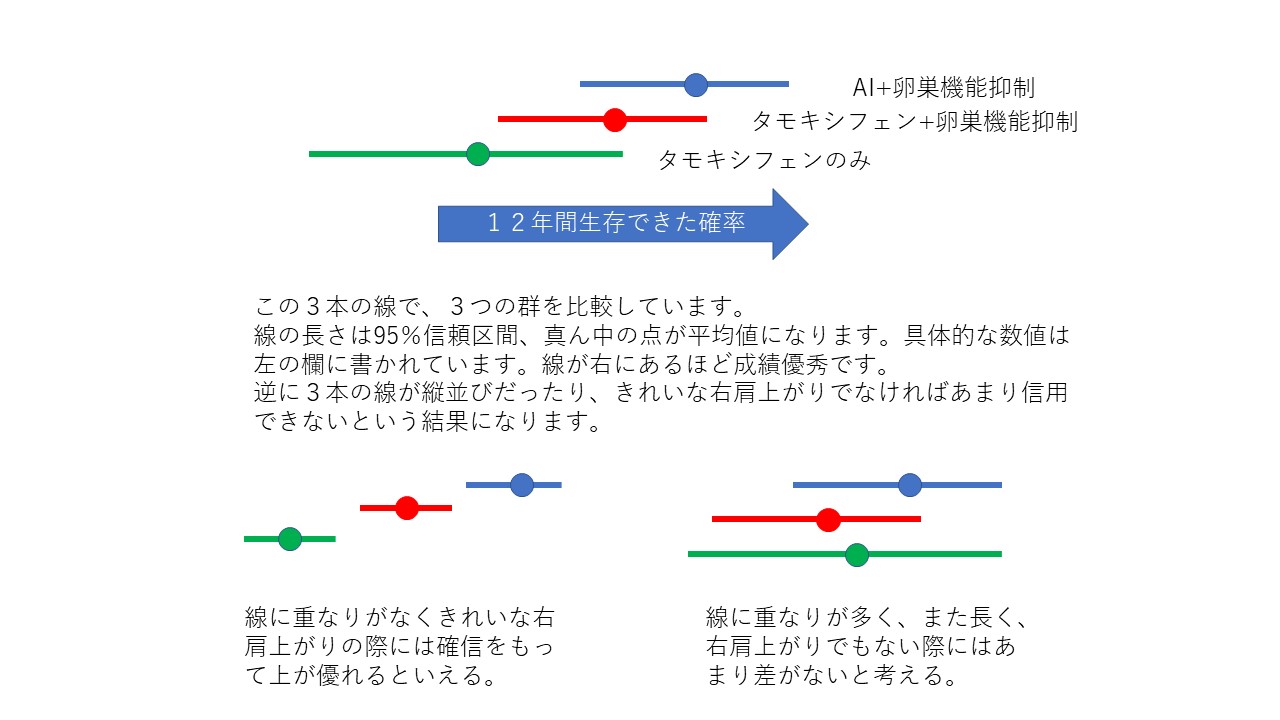

ただ細かく見ていくと、LH-RHを加えることでがんの抑制効果が認められる方とあまり認められない方がいたのです。私はむしろ下に示したこの図が非常に重要に思えました。(難しい図ですので、下に解説の図も入れています。)

一番極端なリンパ節転移の有無の項目(上から3段目)で見てみましょう。

真ん中に点がある3本でセットの線が並んでいます。上からAI + LH-RH、TAM + LH-RH、TAMのみです。

リンパ節転移が4個以上の方ではHER2の有無にかかわらず、予後(12年生存率)が相当悪いことがわかります。そしてHER2が陰性の方ではきれいにAI + LH-RH → TAM + LH-RH → TAMのみの順で予後が悪くなります。しかしリンパ節転移陰性の方ではその差はわずかに数%程度でしょう。5年間も痛い思いをし、多くのコスト負担をしながらメリットがあるのは100人中1-2名ならどうしますか。差がわずかでもあるなら打ちます、それならば打ちません、それはこうした条件を見てみなさんとともに主治医が判断していくことになると思います。この図を見ていると重なりがない3本線はほぼありません。その意味から統計的には微妙な差が多い。

年齢が35歳以下で乳がんになられた方、これはHER2の状態にかかわらず、LH-RHを使う群と、TAMのみで行った群で予後が開いています。使用が勧められる代表的な方々になるでしょう。さらに術前から化学治療を必要とされた方ではなおさらのようです。ただTAMをAIに変えてLH-RHと併用するかどうかについてはその効果は疑問と言わざるを得ません。

35歳以下なんだけれど、リンパ節転移もなかったし、組織学的な異型度も軽かったし、そういうときはどうするの?など悩みは尽きませんし、この図からその結論は出ません。そこは主治医の判断になるでしょう。

このようにホルモン治療は意外と複雑です。やはり実際の判断は主治医にゆだねることが最善なのではないでしょうか。皆さんも自分の乳がんの状態とこの図を照らし合わせながら自分のホルモン治療、そして5年間LH-RHの注射を受ける意味を考えて見られる程度の参考にされることを勧めます。

2022.12.02

権威と言われる雑誌に掲載された論文を信じてしまうのはわれわれ学者のわるい癖ですが、医学においても最高権威の一つであるNew England Journal of Medicineに、2022年11月 更年期障害における症状のひとつであるホットフラッシュに有効な薬剤が開発されたニュースが掲載されました。

Lancet (London, England). 2022 11 12;400(10364);1704-1711. pii: S0140-6736(22)01977-8.

”乳がんの治療において、タモキシフェンや、アロマターゼ阻害剤など、補助内分泌療法を受けている乳癌女性の 3 分の 2 以上が、血管運動症状 (のぼせや寝汗) を経験しています。にもかかわらず安全で効果的なこれに対する治療法が不足しています。Q-122 は、視床下部のエストロゲン応答性ニューロンを調節することにより血管運動症状を軽減する見込みがある、新規の非ホルモン化合物です。経口補助内分泌療法を受けており、ホットフラッシュをはじめとする血管運動症状を経験している乳がんの女性におけるQ-122の有効性と安全性を評価しました。”

この論文の最初のイントロダクションですが、ここで気になる一文があります。

”安全で効果的なこれに対する治療法が不足しています”とあります。論文原文では"lacking”と書かれており、わたしは不足という訳をあえて当てましたが、ニュアンスの問題とはいえ、筆者はおそらく不足ではなく、”欠けている”と言っています。

日本ではすでに漢方薬をはじめとして、市販されているサプリメントも存在しており、それを飲んでおられる方も多く、さらにそれで効果があったといわれている方もおられるので、あえて不足と訳しましたが、安全かつ効果が証明されている薬剤はなかった、ということが実際なのでしょう。

(ここは難しいので適当に読み飛ばしても結構です)

”オーストラリア、ニュージーランド、米国の 18 か所で、多施設、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、概念実証、第 2 相試験を実施しました。

適格な参加者は、18〜70歳の女性で、乳がん後に安定した用量のタモキシフェンまたはアロマターゼ阻害剤を服用しており、中等度から重度の血管運動症状を週に少なくとも50回経験しています。

参加者は、インタラクティブな Web 応答システムを使用して、1 日 2 回、28 日間、Q-122 100 mg の経口投与または同一のプラセボに無作為に (1:1) 割り当てられました。無作為化は BMI (≤30 kg/m 2または >30 kg/m 2)および選択的セロトニン再取り込み阻害剤、選択的ノルエピネフリン再取り込み阻害剤、ガバペンチン、またはプレガバリンのいずれかを使用してそれを層別化しています。

Q-122 カプセルとプラセボ カプセルは外観が同じで、容器のラベルも同じでした。二重盲検の治療および分析段階では、参加者、治験責任医師、臨床研究機関のスタッフ、およびスポンサーは、治療の割り当てについてマスクされていました。

主要評価項目は、28 日間の治療後の Q-122 とプラセボとの間の中等度および重度のほてりおよび寝汗の血管運動症状重症度スコア (msVMS-SS) のベースラインからの平均変化率の差でした。一次分析は、修正された治療意図によって行われ、安全性は、治験薬の少なくとも1回の投与を受けたすべての参加者で評価されました。”

本試験のデザインについて言及しています。

ここで重要なのは、この新しいQ-122という薬剤を飲む方と、プラセボ(見た目はそっくりで、薬理作用のないたとえばでんぷんなど)を飲む方、の2群にランダムに(誰かが意図的に分けるのではなく、サイコロを振るようにして分ける)振り分け、比較したというところです。

この薬を飲んだのは28日間とのことですが、この間、患者さんはもちろん、医師や看護師、薬剤師のだれもが、Q-122を飲んでいるのか、でんぷんを飲んでいるのか、知らされていない、という点が重要です。これを二重盲検比較試験と呼んでもっとも信頼性が高い方法です。

なぜプラセボを使うのか?

それはこれに続く結果を読めばわかります。そうです、でんぷんを飲んでいるだけなのに、ホットフラッシュが改善した人がおられるのです。実はプラセボ効果とも呼ばれるこの現象はいまでも医学の謎の一つです。思い込みだろう、と言われる方もいるのですが、プラセボで実際に血圧も下がります。便秘が解消します。感覚だけではなく物理的生理的な変化が生じるのです。人は思い込みで自分の体を変化させられるのもまた事実なのです。ですので、こうした患者さんの主訴が改善するかどうか検証する研究ではプラセボを用いて比較することが必須とされます。

2018 年 10 月 24 日から 2020 年 9 月 9 日までの間に、ホットフラッシュのある243 人の患者がスクリーニングされ、そのうち 131 人がランダムに本試験に割り当てられ、治療を受けました (Q-122 n=65 および プラセボ n=66)。

Q-122 は、プラセボと比較して、28 日間の治療でベースラインからの msVMS-SS の平均変化率が有意に改善しました ( Q-122で–39% vs プラセボは–26% p=0·018)。

治療に起因する有害事象は一般に軽度から中等度であり、2 つのグループ間で同様でした。

治療に関連した治療に起因する有害事象は、Q-122 群の患者 65 人中 11 人(17%)vs プラセボ群では 66 人中 9 人(14%)です。

Q-122 群の患者は 0 人、プラセボ群の 2 人 (3%) の患者に重篤な有害事象がありました。

これが結果です。症状が改善した方が39%で、プラセボを飲んでおられる方よりも有意に多かった、という結論です。正直、大したことないな、と思われた方も多いのではないでしょうか?

そして驚くべきことにプラセボでもなんと26%も改善している。どうでしょうか。

逆にとって、更年期症状は、考え方によっていくらでも症状は改善しそうな気がしますね(男性の私がこれを書いてしまうと叱られますけれども)。

Q-122がいくらの値段になるかはまだわかりませんが、今後日本でも臨床応用されるかもしれません。ホットフラッシュに苦しんでおられる方にはたしかに朗報でしょう。

ただ今回のプラセボによって得られた結果もまた重要な気がします。

私は更年期障害を訴えられる患者さんにはまずは運動を勧めています。それも週に何回でもいいからホットヨガや、軽いジョギング、縄跳びなど ”汗が出る”運動を勧めています。普段から汗をかいていれば、それ以外の時に汗が出ても、気になりにくくなります。男性の私が行っても説得力がないかもしれませんが、女性の方に聞いて確認しています。そしてなにより体に良くても悪いことは一つもない。

ですので、薬を飲むよりまず先に試してほしいのです。

運動でホットフラッシュは軽くなる、信じることで、少なくとも26%の改善効果は最低限あるはずですよね。でんぷんでもそうなのですから。

2022.11.24

この記事は”センチネルリンパ節生検”の言葉が理解できる方向けの記事になります。

たとえば乳がん腫瘍が皮膚や筋肉には及んでおらず、術前の診断ではリンパ節転移はないと診断された患者さんでは、腋窩廓清を省略できる可能性があることから、最近ではセンチネルリンパ節生検(代表的なリンパ節を数個調べて陰性であればよしとする考え方)を施行し、陰性とされれば腋窩を廓清しない、という方法がとられます。

それでも結果として陽性である場合ももちろんあり得ます。ただもちろん術前には陰性と診断していたのですから、それほどひどい状況で転移しているとは考えにくい。転移があったのは調べたリンパ節だけかもしれない。そうした際に腋窩放射線療法 (ART) は、腋窩リンパ節郭清に取って代わることができるでしょうか? ちなみにリンパ節転移があれば、乳腺をたとえ全摘したとしてもどちらにしても放射線治療がなされることが多い。とすればこの考え方はどうせ放射線治療をするなら、もう腋窩に手術を加えなくてもいいのではないか、とする考え方です。Bartels先生らによって研究されました。

Bartels SAL. Radiotherapy or Surgery of the Axilla After a Positive Sentinel Node in Breast Cancer: 10-Year Results of the Randomized Controlled EORTC 10981-22023 AMAROS Trial. Journal of Clinical Oncology. 2022.

対象患者さんは 2001 年 2 月から 2010 年 4 月まで含まれていました。 本試験(AMAROS 試験)では 4,806 人の患者が センチネルリンパ節生検を受け、1,425 人がリンパ節陽性でした。腋窩リンパ節廓清群(ALND) (n = 744) または腋窩放射線治療群=手術は施行せず(ART) (n = 681) にランダムに割り当てられました。追跡期間の中央値は 10.0 年 (8.4 ~ 10.3 年) で、両治療群で同等でした。

腋窩再発率

腋窩の残ったリンパ節から再発する腋窩再発は、ALND 後の患者 744 人中 7 人 (0.9%)、ART 後の患者 681 人中 11 人 (1.6%) で発生しました。10 年間の累積発生率は、ALND 後 0.93% (95% CI 0.18 ~ 1.68)、ART 後 1.82% (95% CI 0.74 ~ 2.94) (HR 1.71; 95% CI 0.67 ~ 4.39) でした。それぞれ3人と5人の孤立した腋窩再発がありました。合計で、5 ~ 11 年の追跡調査の間に8人のイベントが発生しましたが、腋窩再発の数がそもそも少ないため、あまり統計的な意味はありません。

(筆者注:手術の方がわずかで再発が少なく出たのはそれでもうれしいです。ただ結局腋窩のリンパ節転移は、それ自体でその方の命を奪うのではなく、後に他の臓器から転移が見つかり、再発する、そのことによって生命に脅威になることがよくわかります。結局腋窩リンパ節は転移があったとしても、手術にせよ、放射線治療にせよ、ほぼすべて処置されているわけですから。)

全生存率および無(病)再発生存率

ALND グループでは 104 人 (14.0%) が死亡し、ART グループでは 112 人 (16.4%) が死亡しました。乳がんによる死亡は、ALND グループの 65 人 (8.7%) の患者と ART グループの 70 人 (10.3%) の患者で発生しました。10 年 OS 率は、ALND グループで 84.6% (95% CI、81.5 ~ 87.1)、ART グループで 81.4% (95% CI、77.9 ~ 84.4) でした (HR、1.17; 95% CI、0.89 ~ 1.52; P = .26;図 2)。10 年 無(病)再発生存率 率は、ALND グループで 75.0% (95% CI、71.5 ~ 78.2)、ART グループで 70.1% (95% CI、66.2 ~ 73.6) でした (HR、1.19; 95% CI、0.97 ~ 1.46; P = .11)。

(筆者注:これも手術の方がわずかでも再発が少なく、生存率が高く出たのは統計的な差がないとしてもうれしいです。)

罹患率とQOL

すべての測定時点で ART 後よりも ALND 後の方がリンパ浮腫が観察されました。

リンパ浮腫の治療される頻度が有意に高く、術後1年での発生率が最も高い。全体として、ALND 後患者の 44.2% が、ART 後の患者の 28.6% と比較してリンパ浮腫を報告しました。少なくとも 10%以上の腕周囲の測定値の増加が、ALND 後により頻繁に測定されました。肩の可動性は2つの治療群で同様でした。QoL については、治療後 1 年、3 年、および 5 年で、選択されたスケール (腕の症状、痛み、または身体イメージ) のいずれの間にも統計的差異は観察されませんでした。腕の症状スケールの2つの項目で、統計的に有意な差が観察されました。ALND 後には腕/手の腫れがより多く報告され、ART 後には腕を動かすのがより困難になったと報告されました。これらの値は臨床的有意性に達しませんでした。

(筆者注:結局アンケートをすれば、それほど差がないものの、測定値も治療になる方も、手術を受けた方の方で、リンパ浮腫が多くなることは明らかになっています。ほぼ倍であることはショックです。)

探索的分析(から抜粋)

二次原発がんは、ALND (57 件) と比較して、ART (75 件) 後に有意に多く発生しました。10 年累積発生率は、ART 後 12.1% (95% CI 9.6 ~ 14.9)、ALND 後 8.3% (95% CI 6.3 ~ 10.7) (HR 1.45; 95% CI 1.03 ~ 2.04; P =0.035) )。これらのイベントのうち、21 件 (28%) は ART 後の対側性乳がんまたは上皮内乳管がんでしたが、ALND 後の 11 件 (19%) でした。二次原発がんは、ART 後の 22 人の患者と ALND 後の 16 人の患者の死因でした(データ補足)。

(筆者注:外科の見方の筆者にすれば、よかった、となりますが、不思議なデータです。放射線治療をしている方が、二次、つまり異時性に発生する乳がんは少ないかも、と考えていたのです。ちょっとでも対側にも放射線治療が当たりそう?そんなことはないですが・・・むしろそのためにがんが引き起こされた、この論文の筆者も少し考察されていました。しかしこれは偶然と考えます。ただこの結果を除けば、わずかに手術群でよかった生存率も差がないという結果になりそうです。)

AMAROSから導かれる結論

術前に様々な検査で腋窩リンパ節転移はないとした症例は、たとえ術中に陽性と診断されても、それ以上方針を変更して手術を大きく腋窩にまで広げることは必要ない、となりました。ただリンパ浮腫を起こすだけだ、となります。

ただこの論文にはいくつか疑問があります。まずリンパ浮腫の頻度です。どの程度でそう診断するかにもよると思いますが、術後の44.2%は“高すぎ”です。ほぼ半数がリンパ浮腫になる、どんな手術をしているのか、と思います。リンパ浮腫が2倍なのにもかかわらず患者さんへのQOL調査では差がなかった。つまり検査してはじめてわかるようなリンパ浮腫まですべて含めたのでしょう。原則患者さんが気づきもしないようなリンパ浮腫を見つけることにあまり意味はないように思うのですが。

ただこの論文で気になるところはセンチネルリンパ節生検では1-2個しかリンパ節を検査しません。転移があっても、それ以上手術を拡大しないとなれば、たとえば転移したリンパ節が1個見つかった、しかしもしかすると2個3個とそれ以上あるかもしれない。それはわからなくなる、ということです。

今 日本のガイドラインでは腋窩にリンパ節転移が4個以上あれば、乳房をたとえ全摘していても放射線治療を行うことを標準とする、1個から3個であっても放射線治療を行うことを“弱く”勧める、とされています。転移個数で違うのです。

また乳房温存手術後は、センチネルがどうであれ、放射線治療を行うことが標準とされます。ややこしいですね。

だから私はこのように応用すればいいのではないか、と考えます。

まず術前検査でリンパ節転移がないと診断される症例がセンチネルリンパ節生検の適応となるのであり、腋窩リンパ節転移がたとえ陽性であっても、そこに転移範囲がとどまる可能性の高い症例が対象となることを前提に、

・温存切除で、センチネルリンパ節が陽性であればそれ以上廓清しない、ただし腋窩も放射線治療範囲に含める。

・乳房全摘で、センチネルリンパ節が陽性であれば、放射線治療になることを考慮して、少なくともリンパ浮腫に配慮して周囲リンパ節を最低5個程度までサンプリングしておき、後の治療の参考とする。ただ手術で根治を目指すような、いわゆる根こそぎ切除は必要ではない。転移があれば放射線治療になり、追加廓清に意味はない。逆に転移がなければ追加廓清する必要はない。

2022.10.28

近年の抗がん剤の進歩は素晴らしく、たとえ進行して見つかった乳がんであっても、大幅に縮小させることができたり、場合によって画像上は抗がん剤治療後に消失してしまったりすることも珍しくなくなりました。

がんの種類によって、化学治療を行う必要がある、と判断されれば、手術に先行して化学治療を行うことで、抗がん剤が効くかどうか直接的に判定でき、さらに効いてくれれば手術の規模を小さくすることもできる可能性があります。

比較的早期のHER2陽性またはトリプルネガティブ乳がん(TNBC)に対して術前化学療法を施行し、少なくとも画像で確認する限り、がんが消えてしまったように見える際に、患者さんから手術は必要なんですか?と尋ねられることもよくあります。

こうした際に私は「画像上は消えて見えても細胞1個まで消えているかを判断する検査がありません。ですので、もともと腫瘍があったと思われる部位は切除して、がん細胞が残っていないかは確認しておく必要があります。」と説明していました。

ただこの説明は少し矛盾をはらみます。もしその理屈が成り立つのであれば、

乳がん検診を受けて“異常なし”としていることはどうなのか?細胞1個のがんを見つける方法がないのなら、異常があるかもしれないではないか。それを確認するには乳腺をすべて切除しないといけないなら、検診は成り立たないではないか?

さらにいえば、針でついて病理検査をして悪性所見なし、と診断された。でもそれは先の理屈から言えば成り立たないではないか?針で突いただけで、みえる腫瘍のすべてを採取しなくても、がんではない、と診断できたではないか?それは矛盾していないか?

そこで、最近 こうした術前化学治療を施行し、画像上がんが消失している患者さんに対して、もう一度、がんがあった部分に針生検を施行し、少なくとも撮った標本上は病理学的にがんは消えている(病理学的完全奏効(pCR)といいます)ことが証明された場合、手術を受けないでいるとどうなるか、臨床試験が行われ、その結果が公表されました。

今回のお話は専門的なので、興味がある方のみ読んでください。

MDAndersonがんセンター Henry M Kuerers先生のお仕事です。

まず術前化学治療にて画像上がんが消失した50 人の患者さんのうち、 31 人 (62%) の女性において、US-VAB(いまもっともしっかりとした病理検査ができる針生検方法です。その分大量に組織が切除されます) 病理学的にがんが残っていないと診断されました。

その31人全員が、手術を施行せず、標準的な全乳房放射線療法を受けました。

追跡期間の中央値 26.4 か月後(平均2年間の経過観察をして)、手術を施行しなかった患者さんで乳房内の乳がん再発はありませんでした。

・もともと術前化学治療後、手術による乳房切除を施行して、その標本内にがんが残っていなかった場合(pCRが達成されていた場合)は、それ以外の症例に比較して予後がいいことがわかっていました。つまり手術で切除されなかった部位にがん細胞が残っており、それがのちになって出現するのが再発であるので、乳房内でがんが消えるくらいであればその他の部位のがんも消える、消えない場合は他の部位のがんも消えない、と言えるのです。

ですので、明らかにがんがあったはずの部位を、化学治療後に針生検してがんが消えて入れば、ほぼ全部消えた、としていいのではないか、という考え方が生まれます。

・乳癌の全身療法の進歩により、早期 TNBC および HER2 陽性乳癌の 60% 以上で pCR を達成できる化学療法の投与方法がそれぞれ開発されています。

・研究デザインにおける 3 番目の重要な要因は、US-VAB の使用でした。標準的な生検技術を採用した予備研究では、6つの標本が得られましたが、これでは不十分であることが判明し、容認できない率の偽陰性結果につながりました(がんは残っていないとされたのに、実は残っていた)。US-VAB を使用すると、研究者は 12 個の生検標本を得ることができ、精度が向上しました(がんが本当に残っていないときに残っていないと診断できる確率)。

研究の詳細

Kueer らは T1-2 N0-1 M0 疾患の 58 人の患者を評価し、そのうち 50 人が術前化学治療、そしてその後にUS-VABを受けた。対象は21 人の TNBC 患者と 29 人の HER2 陽性乳癌患者で構成されていた。

術前化学治療を完了した後、患者はマンモグラフィーと乳房の超音波検査を受け、放射線科医は US-VABに最適な方法を模索しつつこれを施行し、最低 12 個の標本を得ている。がんが残っている可能性があれば、手術を容易にするため、検査の際に腫瘍床にクリップを配置した。

主要評価項目は、術前化学治療後の US-VABで残存腫瘍が認められなかった女性における、6 か月後および 1、2、3、5 年後の再発率でした。50人の患者はすべて女性で、年齢の中央値は62歳でした。治療前の平均最大腫瘍サイズは2.28cmでした。

術前化学治療後のUS-VAB検査で、19 人の患者に残存病変があることがわかり、この方々は通常通りの手術を受けられました。

pCR の割合は、TNBC で 71% (患者 21 人中 15 人)、HER2 陽性乳がんで 55% (患者 29 人中 16 人) でした。ホルモン受容体 (HR) 陽性/HER2 陽性の 18 人中 7 人 (39%) の患者が pCR を示したのに対し、HR 陰性/HER2 陽性の腫瘍では 11 人中 9 人 (81%) でした。

TNBC および HER2 陽性の乳がんは、全乳がんの約 35% を占めています。この研究の有望な予備結果が、はるかに多くの ホルモン感受性陽性患者集団に適用されるかどうかは、まだ分からないと Kuerer 氏は述べています。ホルモン感受性陽性乳がんは、術前補助ホルモン療法を含む術前補助療法に対する感受性が低く、pCR は TNBC および HER2 陽性腫瘍と比較して発生頻度が低くなります。

早期HER2陽性またはトリプルネガティブ乳がん(TNBC)に対する術前化学治療に対する病理学的完全奏効(pCR)後に手術を受けないことを選択した女性は、追跡調査の最初の2年間で再発がなかったことが、小規模な前向き研究で示されました。

2 年間のフォローアップは結論付けるには短いですが、TNBC および HER2 陽性の腫瘍は早期に再発する傾向があるため、短期であっても再発がないことは重要な意味があるといえるでしょう。

ただこの研究では、患者は慎重に選択され、専門のセンターで治療を受けました。

手術をしないという結果が乳がん患者の一般集団に適応されるにはまだ早急な段階であることに注意が必要です。「これは非常に有望で非常に励みになると思いますが、一般病院で対象患者すべてに適応するには準備が全くできていないことは間違いありません」と Attai 氏は付け加えました。

2022.10.21

HER2陽性乳がんに対しては、今日の分子標的薬剤の躍進の先駆けとなったハーセプチン🄬(トラスツヅマブ)の大成功をはじめ、パージェタ@(ペルツヅマブ)、タイケルブ@(ラパチニブ)、カドサイラ@(トラスツズマブ エムタンシン)、エンハーツ@(トラスツズマブ デルクステカン)と、さまざまな薬剤が開発され、それぞれ臨床において大きな躍進をもたらしてきました。

その進行の速さと、転移のしやすさから、発見時にはそのほとんどがステージII、IIIと進行がんとして発見されるため、治癒が困難で、こうした薬剤が開発されるまでは多くの患者さんが抗がん剤に苦しみ、そして命を奪われてきた歴史があります。

HER2陽性乳がんは、しかしHER2陽性であるがゆえに、これを“標的”とした薬剤が開発され、そしてそれが期待通りの強い抗腫瘍効果があったため、“薬で治る乳がん”として期待が持てるほど予後が改善しています。手術は切ったところしか治せません。ですので、がんの範囲がひろがれば“切りきれない”事態が起こります。しかし薬で治せるようになれば、早期がんだろうが、進行がんだろうが、関係なくなります。どこにどのように存在しても、薬で消えてしまうのであれば、関係ないからです。そして進行して発見されたHER2陽性乳がんは、それでも治せるという期待が持てるがんとなり、その通りの成績を残してきました。

HER2陽性乳がんが、リンパ節に累々と転移をした状態で見つかった。肝臓に転移がある。それでももしかすると治せるかもしれない。分子標的薬剤で治療した。腫瘍が消えてしまった。治ったか!? これは珍しくなくなりました。

乳がんがよく転移する臓器はリンパ節を覗けば、代表的なものは骨ですが、肺、肝臓に加えて、脳にも転移します。

こうした転移を手術で治療するのは難しいため、それこそ分子標的薬剤の出番となるのですが、他の臓器と異なり脳だけは、治療をするにあたって特殊な事情があります。

HER2を標的とする分子標的薬剤は、薬剤として分子量が大きいという特徴があります。

普通の薬をパチンコ玉(タモキシフェン 約564)だとしたら、分子標的薬剤はバスケットボールくらい(分子量, 148,000)の大きさがあるのです。

脳は他の臓器と異なり、血液から“守られて”います。

妙な言い方になりますが、血液から栄養や酸素を大量にもらうのですが、特別なバリア(BBB ブラッドーブレインーバリアといいます)によって、たとえばどこかから血液の中に細菌や毒が入っても、簡単に脳には届かないように守られているのです。

そして分子量が大きい分子標的薬剤はこのバリアが突破できないため、脳に転移した乳がんには届きにくいのです。

分子標的薬剤が開発された当時、HER2陽性乳がんは脳転移しやすい、という噂が立ちました。実際は分子標的薬剤で、リンパ節をはじめ、ほとんどの転移したがん細胞が死滅してしまったのに、脳に転移したがん細胞にだけは薬の効果がなく、生き残り、それだけがのちに転移として出現するため、こうしたうわさになったのです。

HER2陽性乳がんにとって脳転移をいかに治療するか、すでに全身に散らばってしまったがんを根治するにあたって大きな障害になりました。前述しましたが、それさえなければ薬剤だけで乳がんを治せる可能性もすでにあったからです。

最近 米国の臨床腫瘍学会(ASCO)の方から、HER2陽性乳がんの脳転移症例の治療についてガイドラインが出されました。下記にその翻訳を示しますが、難しいと思います。気になる人は参考にしてください。

ただここから読み取れることで今回皆さんに伝えたかったことを抜粋します。

1 原則として、脳転移への治療は“放射線治療”であること。分子標的薬剤の治療は継続でいいのですが、それではコントロールできないから脳転移が出てきているのですから、それ以外の治療が原則になります。この場合、放射線治療が主となります。

2 脳転移が広い範囲に及んでいたり、数が多かったりすれば、全脳照射と言って局所にあてるのではなく、脳すべてに照射を行うことになります。その際、認知症の発症を防ぐために、記憶をつかさどるといわれる海馬(脳の一部分の名前)への照射を可能なら避けること、そして認知症の薬剤であるメマンチンを用いること、を推奨しています。

(3 新しい分子標的薬剤である ツカチニブを用いる可能性について言及していますが、これは、ここでは触れません。日本では未認可で、2022年現在 臨床試験中です)

特に2に関してです。

驚かれた方もおられるかもしれませんが、脳転移に対して脳全体に放射線治療を行うと、脳の代謝が障害され、長期的には認知症を発症する可能性があるのです。もちろん治療をしなければ命にかかわるのですから命と引き換えです。私が治療に携わっていた際も、最後の手段として考えておりましたが、患者さんとも何度も話し合った末、全脳照射に至った方もおられました。

でもいくら命がかかっているとはいっても、記憶がなくなり、認知を発症してまで延命したいと望む方は少ないのが現状でした。

しかしその原因が、海馬への照射によるものであり、それをできるだけ避け、そして予防的に薬剤を投与することで防げるのであれば、そうすべきではないか、そう思います。ただこのメマンチン@(メマンチン塩酸塩)に関しては、日本でも注目されており、様々な学会が取り組んでいますが、現在保険適応外になります。したがって今できる対策は“海馬への照射を(可能であれば、つまりそこにがんがなければ)避ける“ことのみのようです。

それによって記憶がなくなっていくという最悪の合併症が防げるのであれば、その治療を積極的に受けられる方も増えるし、どうしても受けなければならなくなったとしてもためらう理由が軽減されます。

現在 緩和医療に関する学会、脳神経外科関連の学会、さらに放射線治療に関する学会において注目されているようです。そのつもりで探すと山ほど記事が出てきました。薬剤が今は使えなくても近く使えるようになる可能性も高そうです。

対象の患者さんには大きな朗報と思います。私が治療をしていたころには知られていなかった概念ですので、ここで紹介しました。

進行性HER2 陽性乳癌および脳転移の管理: ASCO ガイドラインの更新

*難しいと思います。これを理解しなくても記事はわかると思います。興味がある方のみご参照ください。

生存予後が良好で、1個の脳転移を有する患者の場合、治療オプションには、術後放射線による手術、定位放射線手術 (SRS) 単独、全脳放射線療法 (WBRT) とメマンチン (WB-M) および海馬回避 (HA; ± SRS)、少数分割定位放射線療法、および転移のサイズ、切除可能性、および症状に応じて、無症候性 脳転移を有する選択された患者における全身療法の議論。治療後、局所再発または新しい脳疾患を監視するために、2 ~ 4 か月ごとのMRIやCT検査を施行する場合があります。

生存予後が良好で転移が限定的(2 ~ 4 個)である患者の場合、治療の選択肢には、サイズが大きく、症状の原因となるような病変の切除と、術後放射線療法、追加の小さな病変に対する SRS、SRS(± WB-M および HA)、少分割定位が含まれます。 3~4 cm を超える手術不能な転移には、放射線療法、または WB-M および HA (± SRS)を施行します。

転移が 3 ~ 4 cm 未満の場合、治療オプションには、術後放射線療法による切除、SRS 単独、WB-M および HA (± SRS)、少分割 (SRS)、および無症候性の 脳転移を有する一部の患者における全身療法の検討が含まれます。どちらの場合も、利用可能な選択肢は切除可能性と症状によって異なります。

びまん性疾患および/または広範囲の転移があり、予後がより良好な患者、または脳に症候性軟髄膜転移を有する患者には、SRS または WB-M および HA が提供される場合があります。

症候性の脳軟膜転移を有する患者には、WBRT とメマンチンが提供される場合があります。

予後不良の患者には、WB-M および HA、最善の支持療法、緩和ケアなどの選択肢があります。

初期放射線療法にもかかわらず進行性頭蓋内転移を有する患者の場合、オプションには、SRS、手術、WB-MおよびWB-M、全身療法の試験、臨床試験への登録、および/または初期治療に応じた追加の緩和オプションが含まれます。

脳転移の診断時に全身疾患が進行していない患者については、全身療法を現在のHER2標的療法レジメンから切り替えるべきではありません。

脳転移の診断時に全身疾患が進行している患者の場合、臨床医はHER2陽性転移性乳がんの治療アルゴリズムに従ってHER2標的療法を提供する必要があります。

ツカチニブ + カペシタビン + トラスツズマブの HER2CLIMB レジメンは、HER2 陽性の転移性乳癌患者で、症候性質量効果のない脳転移があり、転移性疾患に対する 1 つ以上の HER2 に向けられた治療で疾患が進行した患者に提供される場合があります。これらの薬剤を使用する場合、頭蓋内での進行が確認されるまで局所療法を延期することがあります。

ツカチニブ + カペシタビン + トラスツズマブの HER2CLIMB レジメンは、局所療法または頭蓋内疾患の進行後に安定した脳転移を有する患者に提供される可能性があります。これは、全身療法ガイドラインの更新版で推奨されている二次治療でのトラスツズマブ デルクステカンのオプションに加えてです。

患者に脳転移の既知の病歴または症状がない場合、MRIによる定期的なサーベイランスの実施を推奨または反対するにはデータが不十分です。

臨床医は、脳の関与を示唆する神経学的症状がある状況では、迅速に診断用のMRI検査を実施する必要があります。

ご予約専用ダイヤル

079-283-6103