2022.10.14

先日 80歳の女性が検診に来られました。

この方は10年来 毎年健診に来られています。

でも今年はこんなことを言われたのです。

「先生、わしは今年で80歳になった。」

おめでとうございます。米寿までもうすぐですね。

「周りを見ても若いもんばかりじゃ、わしは恥ずかしい。」

え?

「そもそも乳がんなんて若い者がなるんじゃろう。わしくらいの年になってもそりゃがんにならんとは思うとりゃせん。けど進むのも若いもんに比べたら遅いだろうから、そんなにマメにこんでもええじゃろう?4年に1回くらいにしとけばそのうち寿命じゃ。」

今回 この質問に答えてみたいと思います。

1

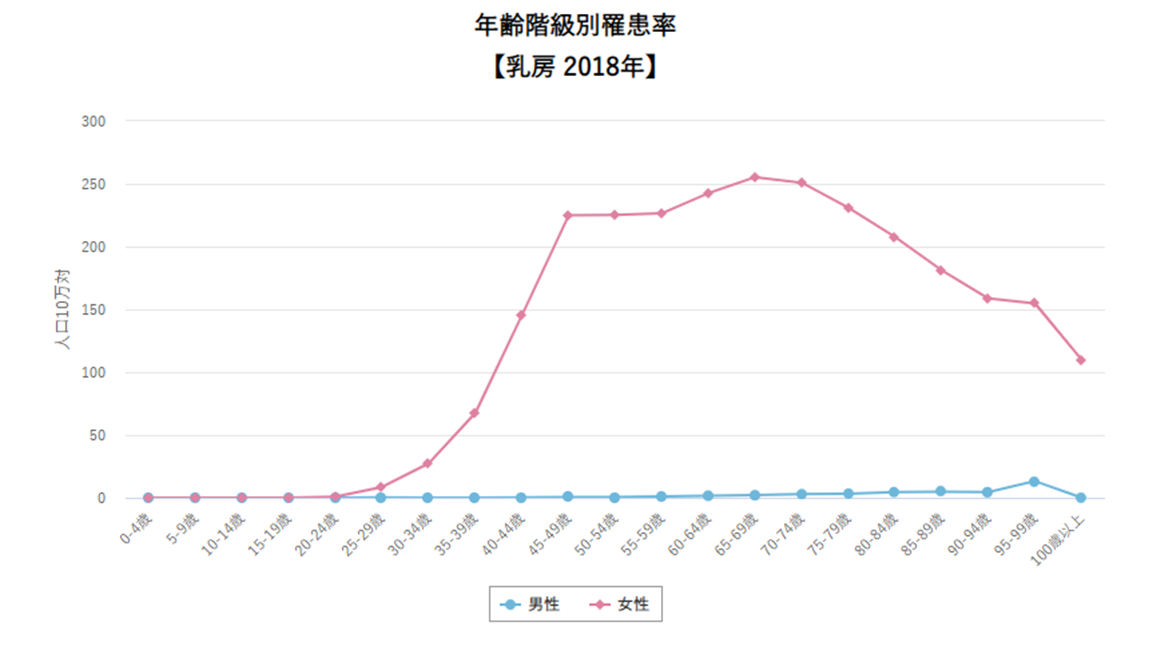

上は年齢別罹患率のグラフです。がんセンターがHPで発表している最新のデータになります。

罹患率とは、その年齢の方の何%が乳がんにかかっているのか、を表します。

これのグラフで見てみると、100歳以上の方が乳がんに罹患する確率は40歳の女性とほぼ同じです。10万人に100人ですから1000人に1人。

さほど多くないように思うかもしれません。しかし累積で考える必要があります。最終的に女性の9人に1人が乳がんに罹患します。つまり40歳という年齢のその1年で乳がんになる確率は0.1%ということです。

そしてグラフを見るとわかるのですが、山のピークはどこにありますか?

そうです、65歳から75歳が最も乳がんに罹患している年齢なのです。

驚きませんか?若い人がなる、そう思っておられる人も多いと思います。でも多いのはむしろ定年後、60台70台なのです。

「わしもがんにならんとは言うとらん。ただがんの進みも遅いだろうから若い人みたいに検診せんでもええじゃろう、というたんじゃ。乳がんで命を取られておるんは若い人なんじゃないんか?」

おばあさんの疑問は続きます。

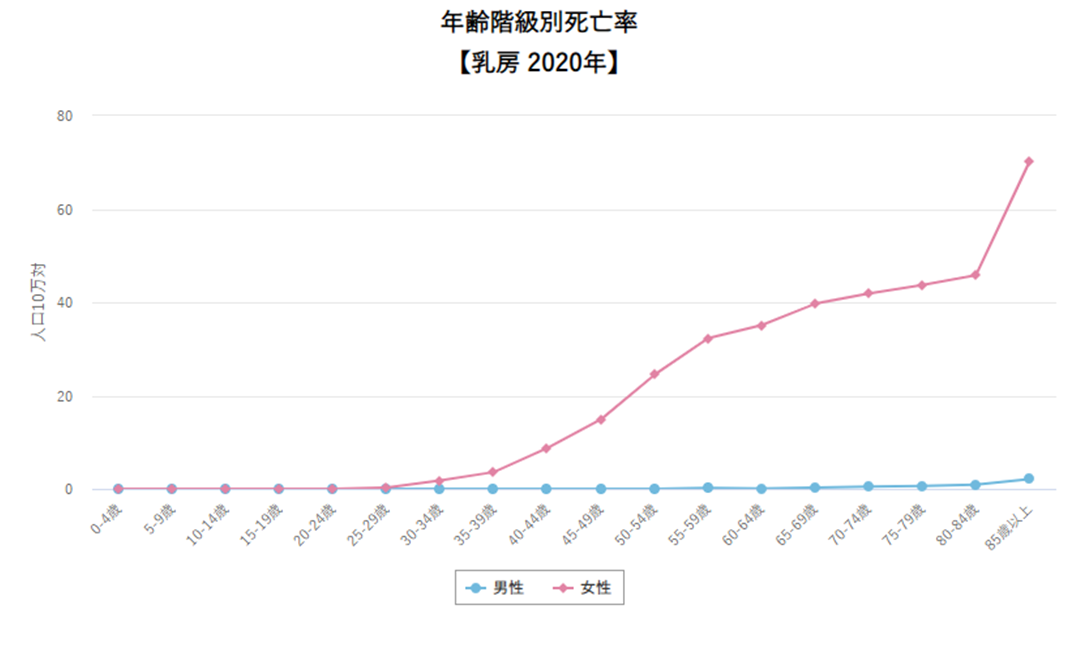

上のグラフは年齢別の乳がんによる死亡率です。

そうです、年齢が高いほど、乳がんで亡くなっているのです。

驚きませんでしたか?

これは理由は一つでは言えません。

たとえば40歳で乳がんになられた方がそのまま40歳で亡くなることはまずないので、山がずれる、そういう効果もあるでしょう。でも85歳以上でのグラフの上がり方がそれでは説明できないですよね。

理由はおばあさんご自身がすでに口にしています。

「検診に来とるのは若い人ばかり・・・」

これです。若い方は子育ての真っ最中、乳がんはもっとも恐ろしい脅威です。

当院にも若い方はきちんきちんと検診に来られます。

逆に高齢の方はあまり来られません。乳がんは若い人がなる、乳がんで亡くなるのは若い人、そういう根拠のない常識が広まっているから、そう思います。実際ニュースになるのは若い芸能人の方だからでしょう。ただお年を取られた方もがんで亡くなっているし、乳がんで亡くなっています。ニュースとして注目されていないだけなのです。

円楽さん、アントニオ猪木さん、有名な方が最近も亡くなられました。けれど、病名を覚えておられる方は少ないと思います。でも若い方が亡くなった時には病名が気になる。それだけなのです。ご高齢な方も乳がんに罹患され、亡くなられています。

さらにご高齢な方には知っておいていただきたいことがあります。

ご高齢な方の進行した乳がんの治療はより難しい、という事実です。

ご高齢な方は心機能をはじめ、肝機能、腎機能など、様々な体の機能が低下しています。化学治療(抗がん剤による治療)はもともと元気な方の元気な臓器ですら負担になります。こうした臓器の機能低下が理由で化学治療が十分にできないこともあるのです。

加えてご高齢な方は多く既往疾患を持っておられます。たとえば糖尿病、高血圧、心疾患など。こうした既往があれば、大きな手術に耐え、そこから回復する力も衰えています。手術、化学治療、放射線治療と次々とやってくる大きな負担に耐えられないこともあり得ます。

つまり、若い人よりもより早期で発見しなければ治療は難しい、のです。

最後に

「いや、わしはもうええんじゃ。長生きして若い者に迷惑をかけたくない。」

その方もそう言われました。ただそれは優しいように聞こえて優しくないと私は思うのです。子供の立場から言えば、親が重い病気になっていれば、放っておけるはずがありません。通院が必要になればご高齢な親御さんであれば送り迎えも必要になるでしょう。長期になり、頻回になれば大きな負担になります。

自分のことが自分でできるうちは、大事にならないよう検診をきちんとしておく、方が若いもの思いだと思います。できる限り自分の健康を守っておく、それが結局は”若いもの思い”なのです。

2022.10.10

先日のピンクリボン講演会にご参加いただいた方、また聴講してくださった方ありがとうございました。

まずは御礼申し上げます。

自分が企画にあたって最初に意識したのは、もともと検診に興味がない方に、受けたこともない方に、いかにして興味を持ってもらうのか、そして受けようと考え始めていただくのか、そのきっかけをどうしたら作れるだろう、その点でした。

ただ検診を受けようと思い立っていただいたとして、今年受けてみられたとして、それきり興味を失ってしまっては意味はありません。検診はできるだけ規則正しく受けてくださらなければ意味はないのですが、それは検診を受けたことがない、興味もない、そんな方にとってはるか先の目標です。

そこでまず自己検診をしてほしい、と訴えることから始めようと思いました。

ただ今回の講演を聞いてくださるような方はもともと検診は受けておられるし、興味も持っておられます。定期的に検診されている方も多いことでしょう。そして意外ですが、検診を施設で受けているのだから、自分は自己検診しなくてもいい、そう考えておられる方は多いのです。

その方々にまず自己検診の意味、意義をわかってもらおう、そう考えました。そしてその方々が周囲の人に自己検診の必要性を伝えてもらうしかない、そう思ったのです。

そこで私はブレスト・アウェアネスという言葉を用いて、まずこの講演を聞いてくださるような方、そしておそらくは定期的に検診されておられる方に、もう一度、自己検診は必要なんだ、そして自己検診をする意味はあるんだ、とわかってもらおうと考えました。

伝えきれたか? あまり自信がありません。もう一度書いてみたいと思います。

まず通常はマンモグラフィ検査を受けられると思います。

ここで”異常なし”で安心して終わりではいけないのです。

まず自分の乳腺の状況を知りましょう。

”高濃度乳腺あるいは不均一高濃度乳腺”とされた方

これらの方はマンモグラフィで検査しにくい部位がある、という

ことになります。つまりそれだけで油断してはいけないのです。

超音波検査を追加しておくことが理想ですが難しい。

その場合は自己検診が極めて重要になります。

マンモグラフィで異常なしとされても、自分の乳腺の濃度は高くないか? を知っておく必要があります。これが自分の乳腺の状態を知ろう≒ブレスト・アウェアネスなのです。

マンモグラフィで濃度が高い、あるいは異常が疑われた、

そうした方は乳腺超音波検査を受けられることになります。

ここでも異常なしとされて安心できるのですが、ここでも

自分の乳腺の状態を知ることが必要です。

たとえば嚢胞と呼ばれる分泌液をためた袋、線維腺腫、

福乳などさまざまな良性病変を持っておられる方がおられます。

可能ならその場所を聞いて、その時に自分で触れる、触って

わかるものかどうか、試しておきましょう。

超音波検査で異常なしとされても、自分の乳腺には自己触診の際に邪魔になるものはないか、あるとしたらそれはどこにあるのか、知っておくのです。

異常なし、と診断されました。何よりです。

ただそれでいつまで自分は安心なのでしょうか?

1年、2年、それとも半年?

自己検診はするに越したことはないでしょう。しかし、3か月後

再検査をします、その際には自己検診は必要ないでしょう。

しかし2年に1回の検診を受けようと思います、その際には

自己検診はしておいてください、そういわれるはずです。

たとえば血縁者にたくさんの乳がんの方がおられる、しかも

非常に若くしてなられた方がいる、男性乳癌の方がおられる、

それこそ遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された方がおられる、

こうした方はもちろんそれ以外の方と同じ検診では危険です。

異常なしとされても、自分はどれくらいのペースで検診を受けていくのが理想なのか?医師に確認しておきましょう。そしてそのペースが自分には難しい場合には、例えば半年おきと言われてもできない、そんな場合には自己検診の仕方も一緒に指導を受けておくべきなのです。

検診に行かれて、あるいは検査を受けられて異常なしとされた、一番安心な今日、今日こそ入浴の際、あるいは就寝前に徹底的に自己検診しておきましょう。

正常と診断された今日が、自己検診における正常な自分の乳腺の状態を把握しておく、最高のチャンスなのです。そしてそれこそが究極のブレスト・アウェアネスなのです。

普段は逆に今日ほど意識しなくても構いません。検診を受けた今日との違いに気を付ければいいだけです。でも今日の状況は時間とともに記憶から消えていきます。だから今日の状況はしっかり覚えておく必要があります。超音波で異常ありとされ、自己触診でも触ることができる、蝕知できる病変は、位置、大きさをしっかりメモしておくことを勧めます。何かの際に気になったら、今日の状況と比較するためです。メモが面倒な場合は携帯電話の録画を使います。声に出してここに1㎝位のしこりを触るけれども、良性と診断された、と残しておくのです。そうすれば大きさも一も変わりなければ無視しても構いません。

逆に検査を受けた日に記録されていないもの、気が付かなかったものはすべて異常と考えるべきです。

このように検診を受けた日に徹底的に自分の乳腺の状況を覚えておくこと、これがブレスト・アウェアネスの理想の形なのです。

月1回、もちろん週に1回でも構いません。

スポンジやタオルをつかわず、乳腺を手で洗うようにしてみて

ください。隅から隅まで意識的に行いましょう。

生理がある方では終了後1週間など、時期をそろえたほうが

理想です。授乳中の方はしっかり授乳した後に触りましょう。

大切なのは、検診を受け、正常と診断された時との”違い”です。

その時になかったもの、それは痛みの有無、動く動かない、

固い柔らかい、大きい小さい、関係なく異常と考えましょう。

正常な時にはなかったのですから。それは異常です。

がんかどうかの診断は触るだけではできません。

1週間程度様子を見ることは問題ないですが、数か月以上待つこと

はとても勧められませんし、危険です。

この繰り返しが理想の検診になります。

読まれればわかると思うのですが、検診を受けられた方にも、いえ方こそ自己検診を勧めています。

何より検診を受けなければもっとも重要な 4.正常な自分の乳腺を把握する過程が抜け落ちてしまいます。正常な状態がわからない方が異常を探すから、いままで自己検診は難しい、わからない、とされてきたのです。

逆に1.から5.まできちんとこなしてきて、また1年、あるいは2年後に1に戻る際、検診を受ける前日に自分でもう一度触ってみて、「よし!絶対に前回検診を受けたときと同じ状態だ、ちがうところはない!」と言い切れるなら、2㎝を超える乳がん、つまり大きさから診断される進行がんはない、と言い切れます。これは私の臨床上の経験した5500例の症例の検討から見つけ出したデータです。

検診に興味を持っておられない方、その方に受けてみようと思わせてくださるきっかけはおそらくこれを読んでおられる方、あるいは講演を聞いておられたような方でしょう。

その方は、検診を受けておられないお友達にこう言っていただきたいのです。

「まあ検診を受けたくないならそれでもいいよ。今でも9人に8人までは一生乳がんにはならない。だから検診はいらない。でも9人の中の一人になった時、診断が遅れたらやっぱり人生が変わってしまう。

だからせめて自分では時々乳腺を触って気を付けようよ、私もそうしているよ。

ただね、自分で検診するにしても1回は検診受けないと何が正常で何が異常かわからないでしょう。1回検診を受けておけば、何か気になった時にどこに行けばいいか、そしていったらどんな検査をされるのかもわかるじゃない。クーポンもあるんだから一度は受けておこうよ。」

2022.08.21

今回 乳腺の自己検診について解説してみたいと思います。

最初にこの記事が誰にとって重要なのか、考えてみたいと思います。

こうしたブログに興味を持って読んでくださっている方のほとんどは、すでに乳がんに罹患されて新しい情報を求めている方、あるいは何らかの症状を気にされており、どうしようかと悩まれている方が多いのではないでしょうか。日常、きちんと検診を受けられて”異常なし”とされている方は、わざわざこうした記事を読まれないし、探してまでアクセスしないと思われます。

乳がんにすでに罹患された皆さんは乳がんサバイバーです。

皆さんの身の回りにおられる方、たとえば娘さんや、姪、あるいは職場の仲間など、女性はたくさんおられると思いますが、そうした方にとって、貴方はいわば経験者、人生の先輩です。

「普段どんなふうに気を付けたらいいの?」「どんな症状が出るの?」そんな風に聞かれませんか?

「とにかく検診に行きなさい」そう答えておられる方も多いのではないでしょうか?

たしかににわかで自己検診して安心するのは危険です。できたら検診を受診するべきです。ただそういわれてすぐに受診する方ならもう行かれているのではないでしょうか?

「いや、でも3年前に検診受けて異常なしだったよ」などと考えておられたらどうでしょうか?

どんなに熱心に検診を受けられていたとしても、3カ月ごと、毎月、受けておられる方はいません。クーポンで2年おきの方が多いと思います。皆さんは 2年に1回のクーポン検診を受けられていたら、自己検診をしなくても大丈夫、とそのお友達に助言しますか?やはりその間に自分でも気を付けておくのに越したことはない、そう思いませんか?

先の質問を皆さんにもう一度聞きます。

「普段どんなふうに気を付けたらいいの?」「どんな症状が出るの?」

自己検診ね…

あのね先生、ネットを見たら自己検診のやり方なんてどこにでも書いてある。

そもそも自分で見つけられる、見つけなければいけないのなら、検診なんて要らないんじゃない?

自分で見つけられる自信がないから受診しているのよ。

おっしゃる通りです。しかし誤解があります。

施設で受けるマンモグラフィ、あるいは超音波検診と、自己触診による検診は、お互いを補完しあうものあり、どちらかを施行していれば十分というものではありません。

皆さんは乳腺に限らず、検診の目的は何だと思いますか?

がんにならないこと、でしょうか?

検診を受けていてもがんにはなりますね。そう、早期でがんを発見すること、それが検診の目的です。

がんは乳がんに限らずステージ分類されます。I II III IV。Iが早期、IVが末期です。

極端に言うならステージIで見つけることが検診の目的です。

乳がんのステージ I それは単純に言うならば ”2cm” 以内に見つけること、になります。

詳しい方であれば、1cmであってもリンパ節に転移があればステージIIになってしまうことをご存知でしょう。けれども乳がんを見つける以上に、自己検診でリンパ節転移を見つけることは難しい。ですので、ここでは自己検診の目的は何としても2cm以内に乳がんを見つけること、と言い切ってしまいます。

もちろん1cmがいいです、5mmがよりいいです。ただ2cmを超えるとがんは乳腺を出て他の臓器に転移しやすくなります。それがステージIIとして医師が警戒する理由です。なんとしても2cmだけは超えない!ように見つけよう、それが自己検診の絶対の目標なのです。

さて、そこで質問です。

皆さんの乳腺、つまんだり、はさんだりせず、まっすぐに押さえたら、厚さ(高さ)は何cmでしょう?

これ以外と皆さん答えられないんです。

まっすぐ抑えたなら、よほど太った方でなければ、たいていの方でほぼ2cmに収まります。

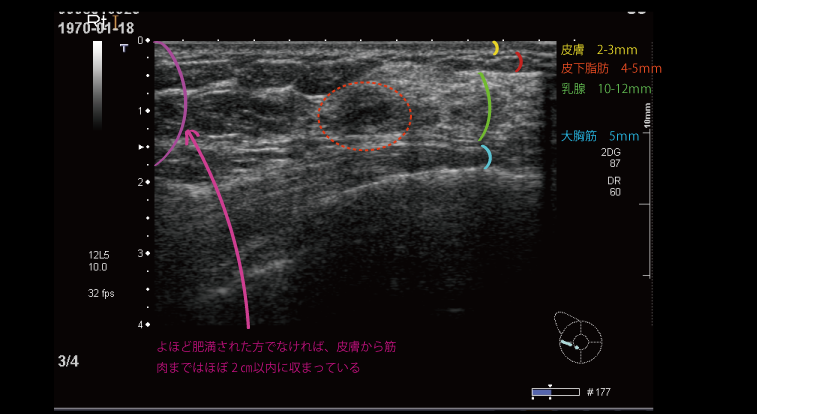

上に超音波検査の画像を示します。この方はCカップと言われていました。40歳台前半の方です。

皮膚は厚さ2-3mmです。

その下に皮下脂肪があり、5mm程度です。ここが個人差の大きいところになります。ただ脂肪は柔らかいので押さえてしまえば簡単にへこみます。

その下に乳腺があります。若い方、そして生理前になるとぐりぐりしているところ、だいたい10から15mm程度です。

その下に大胸筋があります。これも個人差がありますが、女性だと1-2mmしかないときもあります。

さて真ん中に赤の破線で囲ったところ、これを調べているのですが、良性でした。これ1cmもありません。もしこれが2cmあったらどうでしょうか?

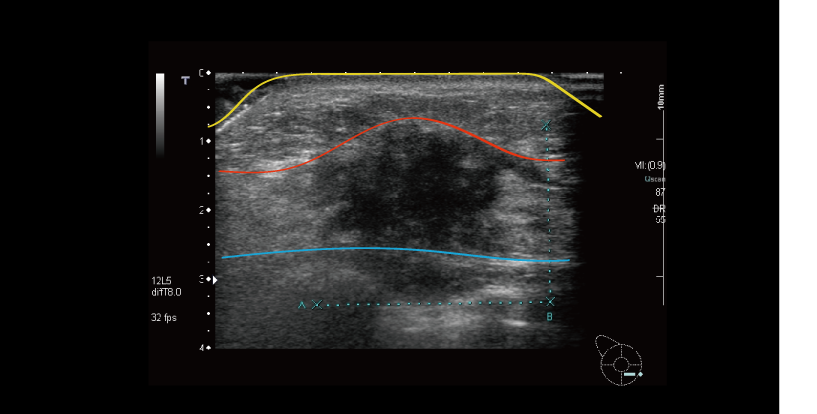

上の写真は 乳がんを映した乳腺超音波画像です。

縦幅は2cm、横幅で3cmあります。画像をよく見ると、山のように盛り上がっていることがわかります。みなさんの手、指先はとても敏感です。皮膚に厚さ1mmの吹き出物が出ていても気が付くはずです。上の写真を見てください。この方は本来厚さ2cmの乳腺です。この部分だけ3cmにもなっている。1cm飛び出しているのです。これはさすがに気が付くはずです。おそらくもっと早く気が付くことも可能でしょう。

乳腺の下には硬い大胸筋や、肋骨があります。これらは簡単にはへこまないため、乳腺を触診する際には上からなぞるように”押さえて”いくことが正解です。この動作、ほぼ丁寧に乳腺を洗う、マッサージする動作と同じです。なので、たとえば1週間に1度でも、タオルやスポンジを使わず、手でゆっくり意識をしながら乳腺を洗ってやる、それを習慣にするだけでも検診になります。

上の図左のようにつまんでしまうと、硬いしこりをやわらかい皮下脂肪で包んでしまうのでかえってわかりにくいのです。何より、大胸筋を引っ張り上げてしまうので痛みを伴います。

自己検診は腕を上げてしろ、横になってしろ、と書いてある指導が多いのは、下に硬い組織があるのでその上に”平たく”乳腺を”広げて”触り、硬いところを探すように指導しているのです。

その際、少なくとも2cmのものを見落とさなければいい、と考えれば少し楽になります。

たしかに触診で3mmのものや、平たくひろがる、柔らかいがんを見つけることはできません。ただそれはそれでいいのです。それこそマンモグラフィや超音波などを用いる本来の施設での検診で見つけるものなのです。つまり乳がんの自己検診は、施設で受ける定期健診、年1回、2年に1回かもしれませんが、その検診と検診の間に発生する、急激に大きくなり、次の検診の機会までに2cmを超えて進行する乳がんを絶対に放置することのないよう行うものなのです。その意味からは、施設で受ける検診と、自己検診はお互いに補完しあうもの、ペアで行うものであって、どちらかをやっていれば、どちらかが不要になるものではありません。

その点において、マンモグラフィで検診を受けているから自己検診はいらない、自己検診ではがんは見つけられない、そのどちらも誤解だ、と言えると思います。

1週間に1回でもいいと思います。タオルやスポンジを使わず、手で乳腺を洗うようにしましょう。その際にまっすぐに乳腺を押さえながら、他よりも”飛び出しているところ”、特に過去にはそんなものはなかった、こんな硬いところはなかったところ、に注意を払います。

1cmも飛び出していればわかるはず、そしていつそれができていてもおかしくない、そう考えて自己触診をしましょう。がんなんてできない、そもそも自分で触ってわかるわけない、そう思っていることが一番危険ですよね。

来る2022年10月1日 14時から 兵庫県姫路市 BIZ SPACE(大手前通り)にて

このような話を中心に、トークセッションさせていただくことになりました。

今回 もう一度 乳がんの検診について、最初の最初の第一歩から話をしてみたいと考えています。オンラインもOKのようですので、よかったらご聴講ください。

(QRが読めるか、心配しています。もし難しければFBのページまで)

2022.07.01

コロナの影響で医学集会や学会の多くが長らくオンラインのみの開催でした。

内容だけならオンラインでも勉強できるかもしれませんが、学会会場に行って実際に参加すると、会場全体の反応も体で感じられます。自分の専門分野以外の発表であっても、会場におられる世界第一線の先生方の反応をみていれば、それがどれくらいの意義のある発表なのか、自然とわかるものです。

今年は米国シカゴ、マクコーミック巨大会場で、かつまた医師が今まで通りに参加できる形で世界最大と言って過言ではないでしょう、がん治療の学会、米国臨床腫瘍学会(ASCO) 2022が開催されました。

乳がん領域ではDESTINY-BREAST 04という名前の臨床研究の成果が発表され、大変な話題になりました。これはHER2 Lowと呼ばれるがん細胞を持つ、再発乳がんに対する新しい知見です。再発乳癌の治療において新しい治療法が見つかりました。会場でスタンディングオベーション(みんなが席を立って拍手をする)を受けた、素晴らしい研究について少し触れてみたいと思います。

この研究は”HER2”蛋白と呼ばれるがん細胞の表面に現れる特殊な蛋白に対する治療法についてのものです。がん細胞はもともとは自身の細胞であり、遺伝子的には皆さんの正常な体細胞と同じものです。ただある特定の遺伝子にエラーが生じることによって、無限に増殖したり、他の臓器に転移できるようになったりする変化を起こします。

そしてそのエラーによっては、細胞表面に特殊な蛋白が過剰に表れて、それが刺激を受けることによってなおさら勢いをつけて増殖する、ということが起こることがあります。HER2蛋白は代表的なその一つです。

これに対して、最初に治療薬として開発されたのがハーセプチン®(トラスツズマブ)でした。

この薬剤は細胞表面に異常に表れたHER2蛋白を標的として妨害し、増殖を抑えることができます。そして正常な細胞は基本このHER2蛋白をあまり出していないので、ハーセプチンの影響を受けにくく、そのため副作用が少ない、という画期的なことが起こりました。分子標的薬剤、今までは毒をもって毒を制す、のような抗がん剤から、ある特定の分子の標的を”狙って”薬剤を開発し、がんを抑えることに成功した最初の”大”成功例と言ってもいいかもしれません。

ハーセプチンの大成功はこれまでの治療法を完全に置き換えてしまいました。副作用が少なく、そして劇的に効くのですから、治療の”第一選択”、標準(当たり前に行われるべき)治療となったのです。

ただその理屈からわかられると思いますが、ハーセプチンは劇的な効果をもたらしますが、それはあくまでHER2蛋白を表面に出し、それを利用しているがん細胞だけです。HER2蛋白を利用しないがん細胞もいるのです。その場合はほぼ何の効果もありません。念のためHER2を持たないがんにもハーセプチンを試してみた研究も多くなされましたが、予想通りの失敗に終わりました。

HER2を持っている、持っていない、という観点からがん細胞を調べてみたとき、本来 白黒だけでいいはずですが、段階的に判断されます。

HER2は 0 1+ 2+ 3+と4段階に評価されます。原則3+がHER2陽性なのですが、2+であった場合、念のため遺伝子レベルまで調査(Fish検査)され、2+(Fish-)、2+(Fish+)に分類されます。このFish+はHER2陽性です。HER2 3+、そしてHER2 2+(Fish+)についてはこれまでにさまざまな薬、投与方法が開発され、今では大変予後も改善し、”薬で治せるがん”も視野に入ってきています。手術せずとも抗がん剤だけで消えてしまう可能性がもはや目の前といった段階です。

この抗がん剤でがんが治せる、ということは実は治る治らない以上に意味があります。

なぜか。薬でがんが治せるようになれば、基本的に早期がん、末期がんという概念がなくなるのです。早期がんとは、手術によって取り切れてしまえる可能性があるがんです。目に見える腫瘍を全て切除しても、目に見えない転移が残っている可能性が高いもの、それが進行がんです。明らかに手術でとり切れないものそれが末期がんです。したがって手術しないのであれば、早期、末期はありません。効く、効かないがあるだけです。その意味からは検診を受けておらず、ほぼ末期発見されたとしても、そこから問題なく治せるのであれば検診すら要らなくなります。それだけ概念から変わってしまうのです。

ただいまはすべてのHER2陽性乳がんが薬で消えるのではなく、またHER2陽性乳がんは全体の2割程度しかおられません。早期発見と、そのための検診の重要性は変わりません。

さて、そこまですごいHER2蛋白と、それに対する分子標的薬剤なのですが、HER2蛋白は乳がんにおいて、だいたい15-20%前後しか陽性ではありません。そしてHER2 0+もまた20%強なのです。

だいたい乳がん患者さんの50%強が、陽性でもないが、陰性でもない、HER2 1+、HER2 2+(Fish-)に分類されます。

この方たちがHER2 Lowとされた方たちです。完全な陰性ではないが、いままでのHER2に対する分子標的薬剤によるHER2を標的とする治療では効果が認められなかった、つまり”ほぼ”陰性の方たち。

今回 DESTINY-BREAST 04はこの方たちHER2 Low症例の”再発”乳癌治療にスポットを当てました。

使われた薬剤はTrastuzumab deruxtecan (T-DXd) エンハーツ®と呼ばれる薬剤です。

HER2蛋白にくっつく部分と、トポイソメラーゼ1阻害剤という抗がん剤を、化学的に結合させた薬剤です。これによって細胞表面にHER2蛋白を出しているがん細胞に選択的に抗がん剤を”届けて”やることができます。

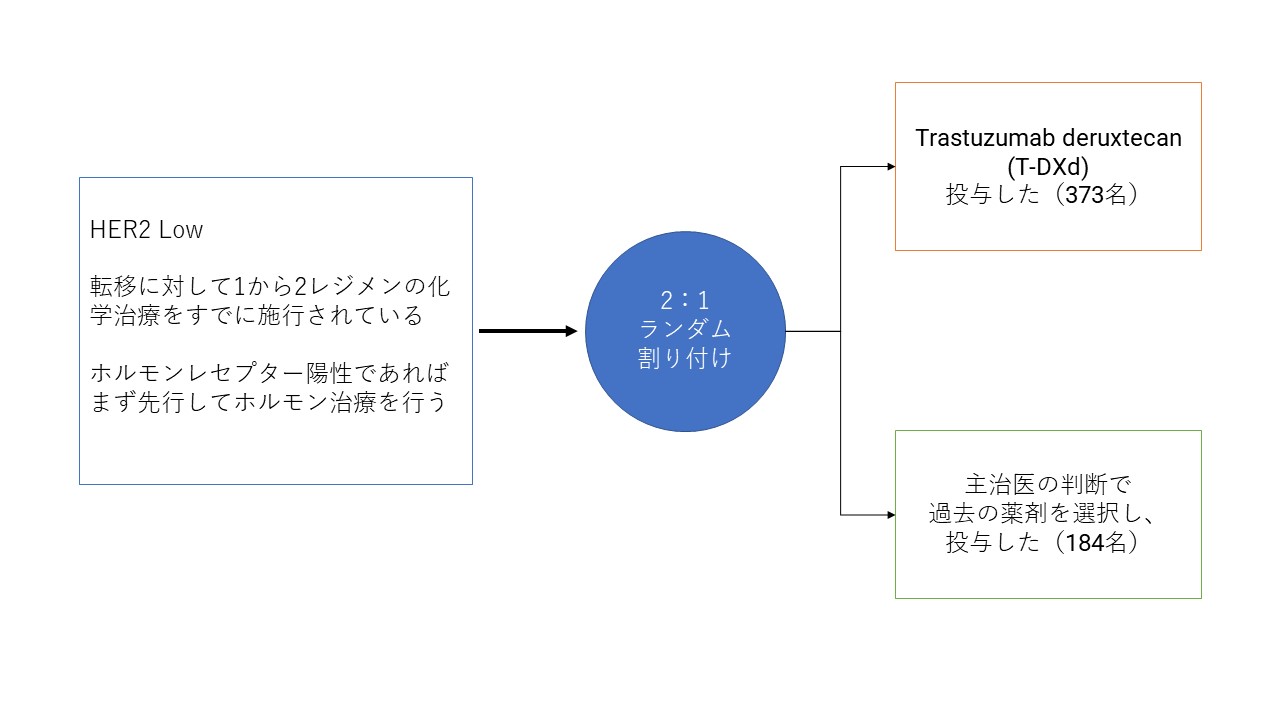

HER2Lowであり、乳癌が再発され、ホルモン剤が効く方はそれをすでに行い、そしてホルモン剤が効かない方であってもすでに1-2パターンの抗がん剤投与がなされて効果が期待できなくなっている方を対象として、ランダム化し、一方の群ではT-Dxdを投与、もう片方では主治医の治療方針に任せる、という臨床試験が行われました。下の図を参照してください。

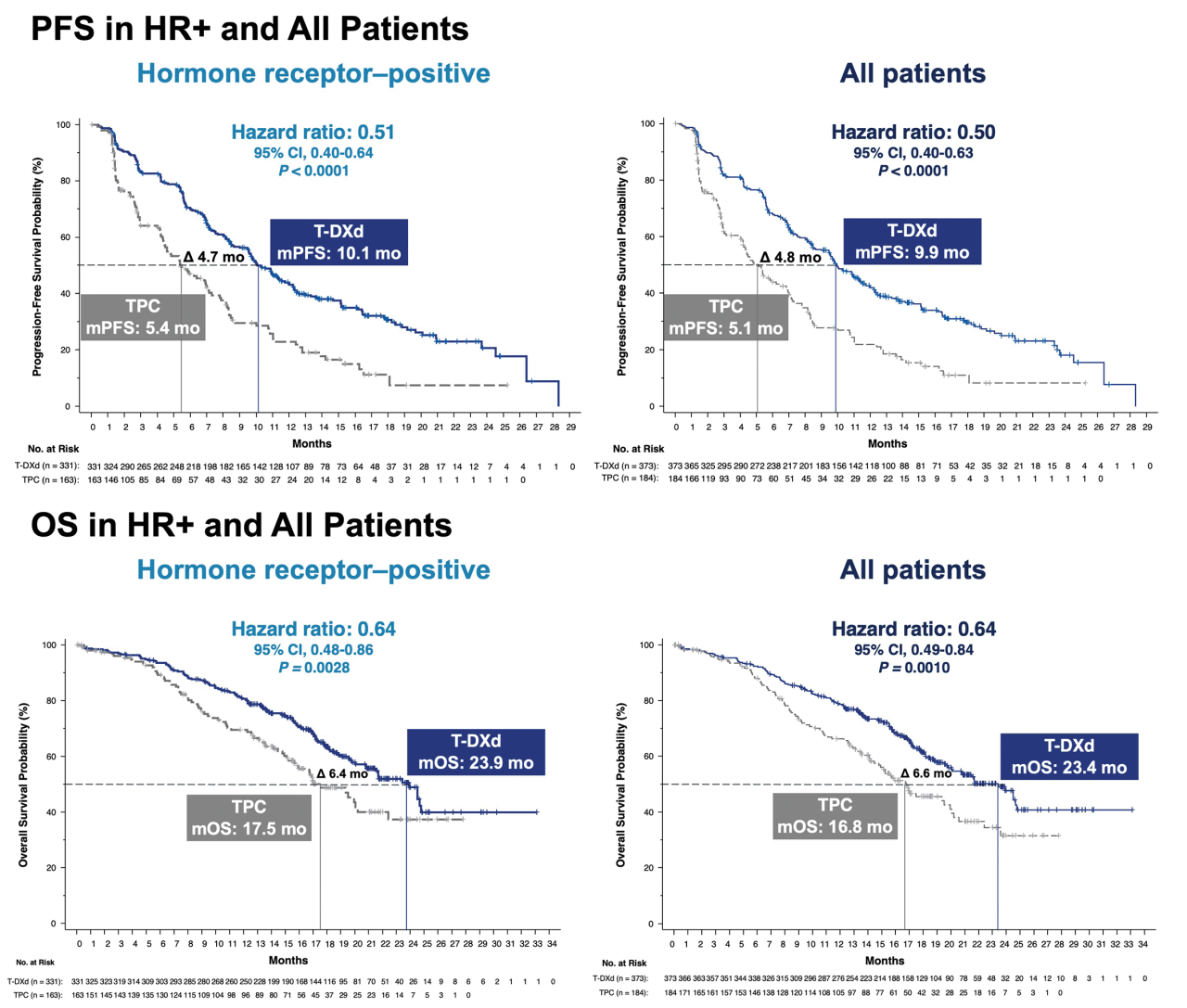

結果は上の図で示されました。

全体の患者さんで、がんが再び増悪するまでの期間をほぼ倍(5.1から9.9カ月へ)に延長しました。

ホルモンレセプター陽性の患者さんでも5.4から10.1カ月に延長しました。

すでに様々な治療を試みられている患者さんをターゲットとしていて、このデータは画期的なものです。ハザード比と呼ばれるものがあります。患者さんによくないことが起こる確率と考えてくださればいいのですが、通常新しい治療法が開発された際に、今までの標準治療と比較して0.7、つまり3割悪いことを減らせれば素晴らしい成果とされるのですが、これがホルモンレセプター陽性の方で0.51、全体で0.50でした。つまり悪いこと、この場合再発したがんの進行が半分まで抑えられたということになります。

会場でのどよめきが目に浮かぶようです。私もその場に居合わせていたら拍手したでしょう。

新しい考え方、新しい治療の誕生の瞬間です。HER2 Lowは、決して=陰性ではなかったのです。

これだけ劇的に効けば、HER2Lowの方が再発した際には第一選択、つまり標準治療になる可能性があります。そして今までの分子標的薬剤の素晴らしい成果を考えたとき、もしかすると再発した乳がんも治せる可能性があるかもしれない、誰しも期待するのではないでしょうか。

副作用も比較されていますが、対象群が主治医選択薬剤なのでバラバラになっており、あまり参考になりません。ただ結局は対象群も抗がん剤を投与されているため、比較すればそれほど強い副作用もありませんでした。発表からは、T-DXdは嘔気が強い薬剤なのだな、という印象を持ちました。

*******************************************

おそらくこれを受けて間違いなく、HER2 Lowの患者さんへの考え方は変わります。

今回の発表の意味は決してT-DXdの新しい使い方が分かったことだけにとどまりません。

「HER2 Lowは=陰性ではないのだ」ということが証明されたことが大きいのです。HER2がわずかでも表れていたら治療法の選択肢として、抗HER2薬剤を検討するべきだ、ということが分かったのです。このことがなんといっても画期的なのです。HER2 Lowとされていた患者さんのがん細胞は、実はHER2の経路を使って増殖していた、ということが証明されたとも言えます。

HER2への治療はすでに乳がん以外にも広く広がっています。乳がん以外のがんは乳がんほど強くHER2を表出しないことが多い。ということは・・・などなど。

今後の発展次第によっては多くの患者さんに福音となる可能性があります。楽しみです。

Dr. Shanu Modi: DESTINY-Breast04 Establishes Trastuzumab Deruxtecan As a New Standard of Care for HER2-Low Metastatic Breast Cancer. 2022 ASCO ANNUAL MEETING, June 6, 2022. https://dailynews.ascopubs.org/do/10.1200/ADN.22.201047/full/?cid=DM10847&bid=180009772

2022.06.14

近年 乳がんの原因となることで有名なBRCA遺伝子を検査することが保険収載されました。

女優のアンジェリーナ・ジョリーさんがこの遺伝子が陽性であり、乳がんの障害リスクが高いことから、”予防的”な乳房切除を行ったことを公表され、有名になった遺伝子です。このことはこのブログでも何度も触れてきました。よかったら読んでください。

と言ってもそのリスクがある方が対象で、希望者すべてに検査をすることは認められていません。

もちろん自費診療で検査をすることは可能ですが、数十万円する大変高価な検査なので、そうそうできません。採血だけなので、受けてみたい方も多いかもしれませんが、医師に相談してまずリスクの高い方が受けられて、陽性と診断された場合に、その血縁者が受けられる方が無難でしょう。もしその場合に血縁者が検査をされるのであれば自費であっても数万円程度で検査できます。それでも高価ですけれども。

乳がんとの因果関係が強いために”乳がんの遺伝子”というように表現されることも多いこのBRCA遺伝子ですが、そうなると男性は関係ないようなイメージです。ところがBRCAは決して乳がんだけの遺伝子ではなく、”がん”の遺伝子なのです。つまり男性にも関係します。

今年 米国臨床腫瘍学会ASCOでこのことに関する大きな研究発表がありました。

フリーアクセスですが、英文論文なので厳しいと思います。可能であれば原文を参照いただくのがベストですが、ここではそれを要約して紹介したいと思います。

文献:Cancer Risks Associated With BRCA1 and BRCA2 Pathogenic Variants

S. Li, V. Silvestri, G. Leslie, T. R. Rebbeck, S. L. Neuhausen, J. L. Hopper, et al.

J Clin Oncol 2022 Vol. 40 Issue 14 Pages 1529-1541

BRCA遺伝子には大きく、BRCA1とBRCA2があります。

それぞれについて男性のがん、女性のがんについて、どの部位のがんに関与しているのか、研究がなされました。また発症リスクについても発表されました。

この発症リスクですが、簡単に説明します。

たとえば BRCA1遺伝子に変異がある方は乳がんに罹患するリスクが変異のない方よりも高い傾向があります。そしてそれは40歳代では+○○%、50歳代になればさらに上昇して+●●%というように多くの場合年齢を重ねるほどリスクは上昇するのです。それもまた調査され、発表されています。

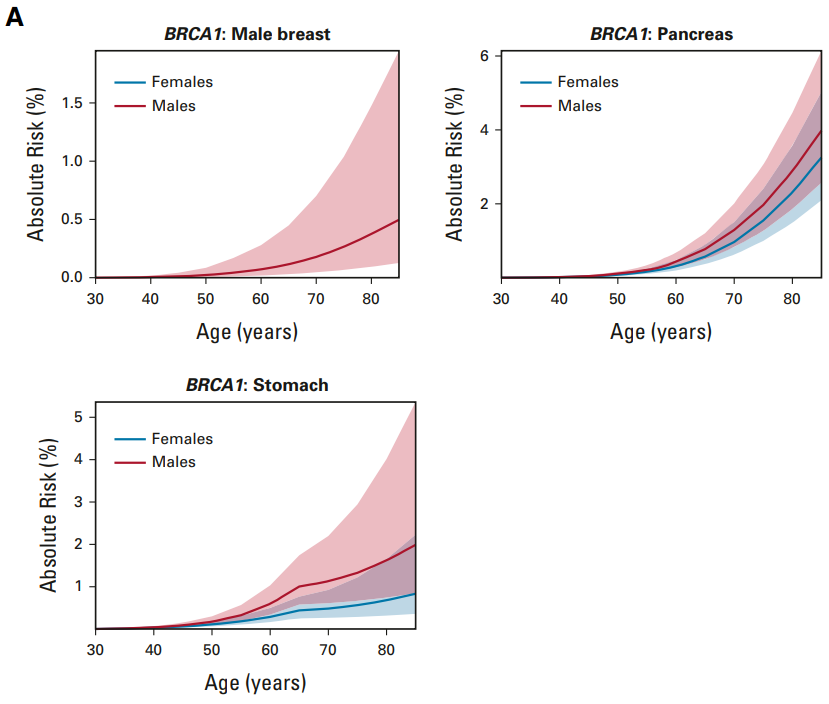

上の図ですが、BRCA1陽性の方について の検討です。

左上、”男性乳がん Male breast”の発症リスクです。幅がありますが、70歳頃で0.1から0.2%でしょうか。1000人おられたら1から2人ということでしょう。男性とはいえ乳がんなので、これは予想できることかもしれません。思ったよりというと不謹慎ですが、50%を超えてしまう女性に比較すればリスクは高くないですね。

右上 スケールが違うので注意してほしいところですが、実は”膵がん Pancreas”のリスクが上昇しています。男性女性とも70歳頃には1%に達しています。これは怖いですね。検診の必要性を感じます。

さらに左下 ”胃がん Stomach”です。これも膵がん同様に男女差があって、より男性の方が罹患率が高いようです。70歳代で男性1%、女性0.5%前後のようです。

次に BRCA2陽性の方のリスクです。

左上、男性乳がんのリスクですが、BRCA1よりも高いようです。70歳で2%前後ありそうです。

右上 すい臓がん これは男女とも70歳で1.5%前後あります。

左下 胃がん これは男女差なく、70歳で2%前後でしょう。

右下 前立腺がん 前立腺は男性にしか存在しない臓器です。これは70歳で10%前後になっています。

男性乳がんでは最も高い頻度で、関与が示唆されていますね。

「私 息子しかいないので、遺伝を調べても・・・」と言われる乳がん患者さんもおられますが、これを見ると息子さんがおられたら調べておく意味はあるように思います。

「私同様、娘もきちんと乳がん検診しているので心配していません」といわれる患者さんもおられますが、すい臓がん、息子さんも前立腺がんの検診をしていないのでは心配です。

このように遺伝の変異について、知っておくことで対応が変わります。なにより、その人に応じた、その人のリスクに応じた検診や検査をしておくことで対応できる、と考えてほしいと思います。

そのためにはまず保険で検査ができる、乳がん患者さんご自身がまず検査を受けておくこと、が重要になります。その後は大切なご兄弟、親御さん、娘さんや息子さん、甥御さんや姪御さんにすこしずつでも話をして、検査を受ける、受けないまでも注意する、知識を持ち増やしていく、そういうご指導されることも大切かと思います。ご検討いただければ幸いです。

今回の記事は、宣告を受けられた方が、治療開始となるまでの期間、それをどのように過ごすか、について書いたものです。そのため、この記事の対象になる方は大変少ないかもしれません。

その人の仕事や家庭の事情、そして医療施設のアクセス、かかられている医療施設の事情によって、短期間になったり、長期間の待機期間があったりすると思います。それでもそのどうしようもない不安な時間に、こうしたネットを当てもなく読み続けている方も多いと思いますので、ここで記事にすることを思い立ちました。

というのも文春のオンライン記事で、麻央さんのことについて海老蔵が語った記事が載っていたのですが、その内容にどうしても触れておきたいことがあったのです。申し訳ありませんが有料です。気になった方は全文を読んでみてください。ただ私が触れている部分はぎりぎり無料で読める部分です。

我々の施設は検診や二次精査を受け持っています。つまりがんを見つけるのが仕事ですが、がんを見つけても、診断を付けても、治療ができません。したがって治療施設と呼ばれる施設に紹介することになります。最初から治療ができる施設で検診すればいい、そうすれば無駄はない、確かにそうですが、大きな病院、つまり治療施設は紹介状がないと原則受診できません。受診された方のほとんどががんではない検診をしている時間は治療施設にはないのです。ですのでたとえ自分でしこりを見つけて気になる、となったとしても大学病院や、がん専門施設に直接受診することは原則できません。我々のような施設や、どこかかかりつけ医に相談して、紹介状をもらって受診することになります。ですからどうしても診断がついてから、治療施設の受診ができるまで、時間のロスが生じます。

ただ我々の施設は自分のところで診断を付けるところまで行えます。そのため、かかりつけ医が乳腺の施設ではない場合(ほとんどがそうですが)、紹介状をもって治療施設を受診し、まず診断を付けてもらうことになります。それよりは時間の節約になります。治療施設であっても診断がつかなければ治療は始まりません。気軽に何でも相談できるかかりつけ医は大変ありがたい存在で、皆さんの健康にとても大切ですが、我々の施設に来て診断がつけば、実は時間的には少し得になります。

ただ治療施設の事情によっては、せっかく診断を付けても、それから初診まで待ち時間が生じることがあります。いわゆる予約待ちです。長い時で2か月近く待たされることがあります。

「え、がんなのに、2か月も待たされるの!?死んでしまう!」

たまらない時間です。ただでも不安で仕方がないのに、何もできないまま時間だけが過ぎていく。そうしている間にもがんは進んでしまうかもしれないのに。

内情を話すと、日本と同じく国民皆保険制度があるイギリスでは6か月以上待ちがほぼ当然、とのことですから、世界的な事情からはまだそれでもましな方なのです。たとえばフランスでは保険で受診できる、その代わり待期期間がとんでもなく長い施設、と、すぐ診てくれて医療レベルも高い、けれども全額自費、の施設とがあるそうです。英国もいざとなれば隣の国の自費診療に受診するそうです。それから言えば、自分の命も金次第、とはなっていないだけ日本はましともいえます。私の知る限り、いつでもなんでも診ます、でも自費です、という病院はまだありませんから。産油国のように贅沢にお金をつぎ込めばなんだってできますが、必要最低限で節約しながら医療費を分配している日本では、1-2か月待ちで優秀ながん治療にアクセスできることはほぼ奇跡ともいえるのです。

話を戻します。上記の事情はわかったとしてもそれでも不安です。

「なにか、この時間でできることはないの?」

誰しもそう思うと思います。

我々の施設では、この待期期間を過ごさなければならない方に、小冊子を渡して読んでもらっています。

この時間にできることはないのか、の疑問に答えるためです。ここでその内容を全て載せると紙面が足らないので、かいつまんで書きます。

1 いままでの普段の生活を極端にかえないこと。食事制限や極端なダイエットをしない(この記事を参考にしてください)

2 仕事を辞めてしまうのは、必要に迫られてから。多くの場合で仕事をつづけながら治療は可能です。入院も1週間程度がほとんどです。生活習慣を極端に変えると体調を崩しがちですし、なにより仕事を辞めてまで作った時間でやらなくてはならないほどのことが今のタイミングではありません。上司に相談しておく程度にしておきましょう。

3 できるだけ適正体重に近づけておいた方がいいため、規則正しい運動を無理のない程度に初めておく。これは抗がん剤を使用することになった際に、主に体重で投与量が計算されるからです。皮下脂肪の分、余計にしんどい思いはしたくありません。ただ食事制限で痩せると体力も落ちます。ですので運動を勧めているのです。

4 歯科受診をしておきましょう。これはがんに罹患し、抗がん剤が必要になるかもしれないので、ときちんと歯科主治医に伝えたえで受診してください。

これは現在、私が宣告した患者さんが治療施設を受診されるまでの待期期間のために渡していますが、私が治療施設で勤務していた時も、初診から手術予定日の間の待期期間のために渡していました。私の患者さんは皆さん読まれた記憶があると思います。特に4について強調していたので、覚えてくださっている方も多いでしょう。

文春の記事を読んで、そうだったんだ、と驚かされた記載がありました。

海老蔵さんのインタビューによると、気功を含む民間療法に頼って治療が遅れた、などいろいろなところで書かれているけれども、麻央さんは普通に抗がん剤治療を含めた標準治療を受けることが決まっていたのだそうです。ただその予定日の直前に、抜歯をしてしまっており、治療が2週間遅れたのだそうです。その2週間の間にいろいろなことがあって、治療の方針が大きく変わってしまった、あの2週間がなかったら、運命は変わっていたかもしれない、そう書かれていました。

海老蔵さんに関してはいろいろなところでいろいろと書かれているのでよく思っていない方もおられるかもしれませんが、この内容は、実際に経験していない方はまず言えませんし、思いつかないでしょう。事実だと思います。

私が乳がん患者さんに、治療開始前の歯科受診をこのように勧め始めたのは20年近く前からです。

もともとの話をします。

40代後半の患者さんが、乳がんの診断後に治療を地元にかえって受けられることになり、K大学病院に紹介状を書きました。残念ながら抗がん剤が必要な方で、それも手術より優先的に(先に)抗がん剤をされることになることはわかっていた方でした。

「やっと治療開始です」

紹介状をお渡しし、1カ月後、ご挨拶に来てくださった患者さん、

でしたが、なんとすべての歯が抜歯されていました。繰り返しますが、全部、一本残らず抜歯、40歳代後半です。

治療前に調べたら虫歯が3本あって、治療していたら時間がかかるから、と、全身麻酔 1泊2日で全部抜かれたのだそうです。まだ入れ歯ができていなくて、マスクを外したお顔を見たときそのあまりの変わりように絶句しました。

ああ、私は甘い、そう思いました。

私の患者さんでも、歯科受診を話をすると、「先生、虫歯くらい我慢しますから、がんの治療を優先してください」そう言われる方も多いです。皆さん痛みなら我慢する、そう思っておられる。でも怖いのは痛みではないのです。

抗がん剤をすると免疫が落ちます。感染に弱くなる。齲歯、つまり虫歯は細菌感染によって引き起こされます。歯髄は骨髄につながっています。重症化すると骨髄炎になる可能性があります。虫歯がなくても歯槽膿漏があれば細菌が関与しています、ですので同様です。

歯は頭蓋骨に埋まっています。つまり骨髄炎は頭蓋骨に起こる。そう細菌性髄膜炎、そして脳炎になる可能性もあるのです。事実K大学病院で、以前一人それが原因で亡くなっているのだそうです。以来K大学では抗がん剤が必要な患者さんに口腔管理が徹底されているとのこと。実は歯は細菌の住処であり、口腔内は歯がなくなると清潔が保たれやすくなるのです。おそらく麻央さんの治療施設でも、抜歯したばかりで歯髄がむき出しになり、感染に弱くなっている状況で、抗がん剤の導入によって免疫が急激に下がる状況を恐れたのでしょう。抗がん剤は最初の1回目がもっとも白血球が下がりやすく、生体の環境が激変するため、何が起こるか予想がつきにくいのです。

それ以来 私は自分の患者さんが治療が始まるまでの待ち時間に対して、不安を訴えられるたびにお話ししてきました、「やっておかないといけないことはあります」

麻央さんに関しても、海老蔵さんがあれがなければ…と話されていたことが歯科処置だったことに改めて驚かされました。そしていままでそれを勧めてきたことで、何人かの患者さんの運命が、良い方向に変わっていたのではないか、とうれしく思った次第です。

皆さんも、もしその立場の方は受診しておきましょう。損はないはずです。

そしてその立場にない方も頭の片隅に置いておいてください。乳がんに限らず、がんの治療の際には役立つ知識のはずです。

2022.05.08

このブログを訪れるような方は少なくとも乳がんに関心を持ち、おそらくは定期的に検診を受けておられることと思います。

それはたとえば市町村から配布されるクーポンを使って2年に1度マンモグラフィで検診されている方もおられるでしょう。あるいは職場からの補助を受けて毎年乳腺の超音波検査で検診されている方もおられます。ドックに入られてマンモグラフィと超音波検査、その両方を毎年受けられている方もおられると思います。あるいは気になった時だけ乳腺クリニックを受診して、クーポンや、職場の検診など、定期的な検診を受けておられない方ももちろんおられます。

ここで皆さんに問いたいのは、その女性の生活の事情によって、検診の受け方は異なることが多いのですが、それはその女性のたとえば乳がんに”なりやすさ”、”かかりやすさ”を考慮して決めたものではない、ということです。その女性の乳腺の”事情”を考慮して検診の在り方を決めていません。

さらに医療側の事情、たとえば高濃度乳腺と診断されている方は、マンモグラフィ単独では乳がんの検診発見率が落ちてしまう、ことをご存知の方もおられるでしょう。それは医療側の事情なので、患者さんにはほとんど伝わっていない。自分の乳腺における乳がんの発見のしやすさ、難しさ、を考慮して検診の在り方を考慮し、決めておられる方はまずいないと思うのです。

検診を受けて、異常なし、と診断された。それはもちろんうれしい。

けれどもそれはほぼ当然のことです。皆さんもそう思っている。がんがある、と思って検診を受ける方はいないからです。では今回異常なしとして、いつまで安心していていいのでしょうか?次の検診はどれくらいの期間開けても大丈夫なのでしょう?それを医師に尋ねたことがありますか?

乳がんに限らず、がんの検診はすべて早期発見を目的に行われます。そして皆さんはそれを目的に検診を受けられています。そのことを否定する方はおられないでしょう。がんにかからない方法はわかっていないからです。がんにかかる可能性を0にできない以上、がんにかかっても治癒できる可能性が高い早期で発見することが目的になるのです。

それでは皆さん、乳がんの早期発見とはどのような状況で乳がんを発見することを目標としているかご存知ですか?それもわからなければ、早期発見もなにもない。

誤解を恐れず、皆さんにもわかりやすく、簡単に一言で言うならば、2cm以内で見つける、です。がんは2cmを超えると、高確率で”転移”を始めると考えられています。つまり乳がんなら乳腺、胃がんなら胃から”出ていく”のです。もちろん1cmでも転移することはあり得ます。けれども目標がないと決められない。ですので様々な研究で2cmが基準として決まっているのです。これは実は多くのがんで採用されている大きさの基準です。2cmはがんにとって大きな分岐点なのです。(注:乳がんに詳しい方はDCISのことをご存知と思いますが、ここではそのことに触れず、浸潤がんについて考察しています。)

さて最初の話に戻りましょう。

がんの検診は早期発見のために行われる、それは別の言い方をすれば、乳がんの検診は、がんを2cm以内に見つけるために行われる、となります。

今年検診を受けて幸い乳がんはなかったとしても、次回の検診で2cmを超える乳がんが発見されたなら、いままできちんきちんと検診を受けていた意味がなくなります。がんができても早期で発見する、それが目的だったからです。そうならないために、今回はよしとしても次の検診はどのようにしたらいいのでしょう。1年後?2年後?それを聞いておかなくてもいいですか?

ちなみに過去のブログでも触れましたが、自己検診で乳がんを発見した、つまり検診を一切受けず、自分で自分の乳腺のしこりに気が付いて受診された方の乳がんの平均の大きさは約2.5cmでした。残念ながら2cmを超えているので半数以上の方は早期がんではありませんでした。しかし逆に早期で発見できた方も相当数おられます。こうした方は時間やお金をかけて検診を受けなくてもよかったことになりますが、それをあてにすれば半数以上は進行がんなのですからさすがに良くないですね。

さてここで考えて欲しいのです。その解答、そして正解はその方その方によって異なります。

皆さんがもし一生のどこかで残念ながら乳がんに罹患する、とします。その確率は高く、10から12%前後とされています。そして乳がんが好発する年齢は45歳から60歳の閉経前後、そして35歳から60歳まで、女性の死因のトップが乳がんです。加えて一部の乳がん患者さんは遺伝性に発生します。そのことを考えてなんとしても早期発見するために検診を受けるとします。

最初に決めておく必要があります。早期発見される確率を100%としますか?それは無理ですね。

では80%? 50%? 20%?。20%だと見つかった時には8割がた進行がんということなので、それは嫌ですね。80から90%と言われる方が多いでしょう。

では90%以上の確率で早期発見、つまり2cm以内で乳がんを見つけるためには

・マンモグラフィを毎年受ける、半年ごとに受ける、2年ごとに受ける、3年ごとに受ける、どのレベルで必要でしょうか?

・乳腺超音波を併用する、しない?するとしたら半年ごと、1年ごと、2年ごと、など、どのレベルで必要でしょうか?

・自分はまだ若く高濃度乳腺である、そして血縁者に乳がん患者が多く、自分も遺伝的にその可能性が高い、なのでMRIを併用する、しない?するとしたら半年ごと、1年ごと、2年ごと?

・そしてそれは何歳から何歳までがそうなのでしょうか?一生同じでしょうか?それとも加齢を重ねていけば頻度を落としていいのでしょうか?

もちろん頻度や検査方法を増やしていけば発見率は上昇します。しかし時間とコストが無駄になります。そしてマンモグラフィは被爆の問題もあります。

どうですか?まず答えられない、ご自身の正しい検診の在り方はご存じない、と思うのです。

なんどもいいますが、それは人によって正解が異なります。そしてその女性に求められる正しい検診の在り方、を無視して、早期発見を求めることはまず無理です。

私はこれをよく”保険”に例えています。

皆さんも車に乗られる方は自賠責保険だけでなく、任意保険に入っていると思います。原則この保険は掛け捨てで、その年に事故をしなければ払ったお金は帰っては来ません。事故しなければ結果としては無駄なお金です。それでも今年も払って保険に入る、今年こそ事故するかもしれない、事故したら困るからです。しかしだからと言って払える額に限界があります。たくさん払えば払うほど、手厚い対応が望めますが、たとえば1億円の対人賠償のために、毎年1千万保険金を払えと言われて、払う方はおられないでしょう。そこにおのずとバランスが存在するのです。皆さんもいろいろ考えて、これだけは必要だから、これだけなら払う、そんな風に考えて保険に入っているはずです。

対人賠償が発生するような交通事故に遭遇する確率は1年で9万2千件(2010年)との報告があります。乳がんは1年で9万4千人が罹患し(2018年)、1万4千人の方が亡くなります(2020年)。乳がんは対人賠償事故ほどは確率が高くありません。ただ車は乗らなければぶつけられることはあってもぶつけて賠償が発生する確率は0です。乳がんは生きている限り、0にはできません。とすれば、車の任意保険と同じくらい慎重に、自分にはどのような検診が必要なのか、考えてもいいのではないでしょうか。今年事故にあわなかった、今年乳がんが見つからなかった、ああよかった、ではなく、来年度のようにしておけばいいか、確認しておくべきではないでしょうか。

「もし私に乳がんができるとして、9割以上の確率で早期発見したいと考えるなら、私はどのように検診を受けておくのが求められますか?」そう医師に聞いておくことは大切なのではないでしょうか?

私はこれもブレスト・アウェアネスの一つと考えます。

自分の乳腺の状況をわかっておく、それはたとえば高濃度乳腺である、とか、嚢胞が多発していて常にしこりを蝕知している、だから触診ではなかなかがんを見つけにくい、などを意味するだけではありません。だから乳がんを早期発見するために、自分はこのように検診をうけておくことが必要だ、というところまでわかって完全なのです。

参照:

交通事故相談弁護士ホットライン

最新がん統計 国立がんセンター

2022.04.24

今年もASCO(米国臨床腫瘍学会)が開催されます。

がん治療の歴史を変える、歴史を作る学会なので、がん治療にかかわっている医師は要注目です。ただ残念ながら英語なのでどうしても情報が遅れます。

いつも思うのですが、誰かの翻訳に頼っていれば、その誰かの影響を排除することはできない、ということです。どこかの企業のサイトを見れば、ASCOに限らず最新の海外の学会のトピックスが翻訳されて乗っているかもしれませんが、それはその企業にとって都合にいい記事であって、都合の悪い記事は乗っておらず、したがって情報を欲しがる患者さんにとって、本当に欲しい情報ではない、ということです。もちろんその意味において私のこのサイトも同様です。まして翻訳されていればなおさらです。皆さん自身で情報を取捨選択することは常に求められます。

こういう記事を見たら、Google翻訳などを使ってご自身でも目を通しておくことを勧めます。日本語は少しおかしいですが、そういったバイアスの侵入を防げます。

今年のASCO Daily NEWS(https://dailynews.ascopubs.org/do/10.1200/ADN.22.200900/full/?fbclid=IwAR0qt1bfiU8JHrvlPuC6SJf6Gja_Dqpu2nyYL45--eul1IxBX9YSGrzUeQ8)の記事に、がん患者さんの食事指導についての記事が出ました。

今まで医師は患者さんの「食事にはどのように気を付けたらいいですか?」の質問にきちんと答えられていなかった、という題目です。面白いですね。

ただこの記事はたとえばがんにならないために、とか、がんを治すために、という食事ではありません。がんの治療を受けられている方、とくに抗がん剤治療中の方に意味のある記事です。

もともと食事の変更だけではがんは治らない、と考えてください。

英語の記事は最初にまず結論を提示してくれることが多いので、ここでもそれに倣います。

この3つです。期待外れでしたか?

記事にはもうすこし具体的な抗アレルギーダイエットについて説明があります。表2とされている部分です。

| 食事には気を付けるようにしましょう(注意深い食事を実践しましょう) |

|---|

| 一人で食事をせず、誰かと一緒に食事をしましょう |

| 1日にからのコップで5から8杯ほどの水を飲みましょう |

| いわゆるソフトドリンク(ジュースや炭酸飲料など)は、たとえダイエット飲料であっても避けましょう |

| 毎日 朝食を摂りましょう |

できるだけたくさんの野菜や果物を摂りましょう。できるだけいろいろな色の野菜や果物を摂るように心がけるのがお勧めです |

| 穀物は全粒粉がお勧めです |

| 果物やナッツなどの健康的な間食を摂りましょう |

| 動物性の脂肪やタンパク質は制限してください |

| トランス脂肪を避けましょう |

| いろいろなスパイスを使ってみてください(筆者注:化学治療中は好みや苦手が変化するので) |

| 適量の摂取を心がけましょう |

この文章の最後にもう一度この記事の重要なポイントが示されています。

新しく診断された患者さん、治療中の患者さん、がん治療を終え、サバイバーとなった患者さんの全てに言えることであるが、食事指導を行う際に最も重要なことは、あまりに厳格な食事制限を避けることである。

この記事の関連記事で、アルコールはできるだけ避けましょう、という項目があったことを追加しておきます。

時々ネットや週刊誌などで 食事でがんを治す、ような記事を見かけます。ここを訪れた方もそれを期待していたかもしれません。ただ根本的な視点に立てば、どのような食事であってもがんを治すことはできないことがわかります。この記事でもたとえば抗がん剤で食欲が落ちたり、好みが変わっていままでの食事が受け付けなくなった時の乗り切り方に焦点が置かれています。

その”根本的な視点”ですが、がん細胞は決して体の外から来たものではなく、自分の細胞そのものである、ということです。たとえば子供さんが3人おられるお母さんを想像してください。そのうち一人の息子が悪い、他の子をいじめます。お菓子もご飯も取り上げて食べてしまう。おかげで他の二人は栄養失調です。お母さんはその子だけを懲らしめてやりたい。そこでお母さんはその子だけが下痢してしまう献立を考えることにしました。さてどんな献立を考えればその子だけ下痢で凝りるような食事を作れるでしょうか?

難しいですよね。その子が勝手に食べすぎて下痢して懲りるのを待つくらいしかできません。

ましてがん細胞も、自分の正常な細胞ももともとは一つの受精卵、つまり先ほどのたとえの子供たちは三つ子です。年も背格好もほぼ同じ。なおさら難しい。食事の内容で懲らしめるのはほぼ不可能ですね。よく食べることを利用して、食べ過ぎたら下痢をする、そんな献立を考える。そうだとしても正常な細胞が万が一食べ過ぎたらやはり下痢してしまいます。つまり副作用です。

そもそも食べ物だけでがんを根絶すること自体ほぼ無理な相談なのです。

ですのであまり厳格な制限にこだわるのではなく、バランスよく栄養をとる、適量の栄養を摂取することを中心に考えましょう、と書かれているのです。

2022.03.19

乳がんは自分で検診できるほぼ唯一のガンです。OKですか?

クーポンによる自治体による乳がん検診が行われていますが、それは2年に1回です。さすがに検診と次の検診までの間が2年もあればその間に自分で検診しておくことが重要なことも理解できます。OKですか?

こんな感じで外来で話をしていて、そして検診に来られた方に最後に尋ねます。

「それで、○○さんは自己検診していますか?」

すると大抵の方は苦笑いをしながらこう言われます。

「いや、やることはやってるし、気にしていないこともないですが…」

「ただ私はがんはみたことも触ったこともない。自己触診していて乳がんってわかるものなんですか?」

皆さんもそう思われているのではないでしょうか。

私は外来でそういう感じの会話になったら必ずその方に問うことにしています。

「ではできる乳がんが硬いしこりだったとして、そうとは限りませんけれど、それが何㎝あったら気づきますか?5㎝ですか?3㎝ですか?

ちなみに乳腺は平均すると直径で10から12㎝程度の臓器です。5㎝といえばその半分です。乳腺が1.5倍になったらもう下着に入らないでしょう。さすがに気づきませんか?なにより服を着ていても突っ張って感じますよね。」

「うーーん、しこりになって硬かったら2㎝くらいあったら気づきそうですね。」

「ずいぶん小さくなりましたね。でもいい線です。私のデータでは皆さんが自己検診で乳がんを見つけた場合、その平均サイズは2.5㎝でした。そしてその方々はちゃんと病院に来られている。つまり乳がんは自分で触ってわかります。ただそれが5㎝で見つけるのか、3㎝なのか、2㎝なのか、1㎝なのか、という問題なのです。乳がんは触ってわかるのか、ではありません。何㎝になったらわかるものなのか、いう質問ですね。」

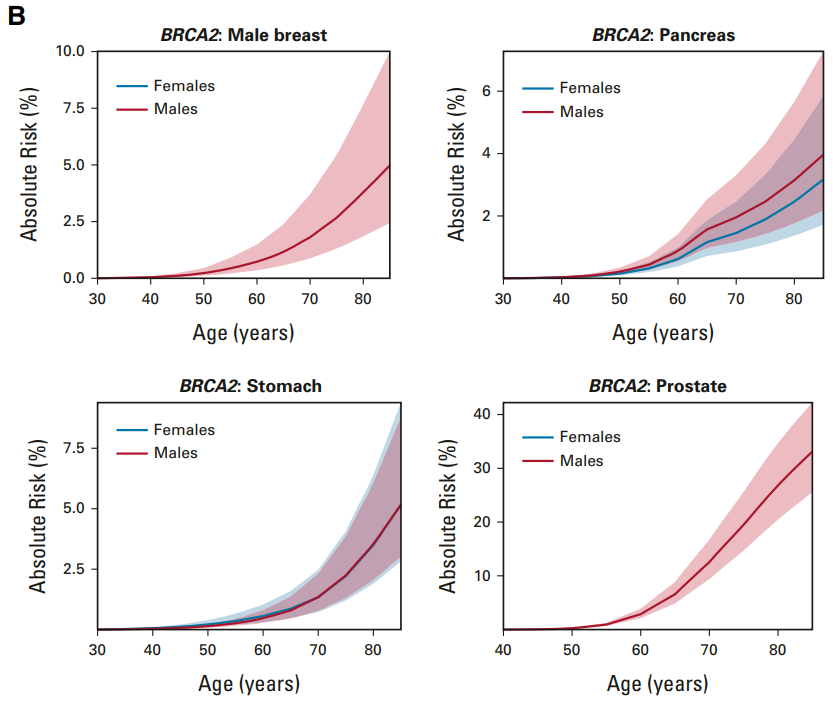

この図は私が姫路赤十字病院で部長をしていた際に経験させていただいた症例のうち、自分で触ってしこりに気づいてこられた患者さん(左)、マンモグラフィ検診で発見されて紹介となった患者さん(右)、の手術時に証明されたがんの最大径を横軸、症例数を縦軸に取ったものです。残念ながらいまでも全手術症例の4割近くは自己発見されています。

上の二つのグラフを比べて山が自己発見と比較して、マンモグラフィ検診発見では左に寄っていますね。つまりサイズは小さい。

ちなみに平均をとってみると、自己検診発見は2.45cm、MMG検診発見では1.90㎝でした。

その差は5㎜しかありません。私のデータからだけではありますが、サイズではわずか5㎜小さく見つけるためにMMG検診を受けておられることになる、しかしそのことによって平均でやっと2㎝以下になる、と言えます。

注意:ちなみにサイズが2㎝を超えても早期がんのことがあります。DCISと呼ばれるがんがそうです。マンモグラフィは石灰化によってこのDCISを見つけることが得意なのでその価値はサイズからだけでは測れません。もちろんサイズだけからでは治る治らないは決まりません。

ちなみに実は乳がんに限りませんが、がんにとって2㎝は大きな区切りです。乳がんは2㎝を超えるとステージ、皆さんの言う早期、末期がんのあれですが、そのステージが一つ上がります。乳がんは2㎝を超えてしまうと早期がんではなくなります。つまり転移を起こす、起こしている可能性が高い、と判断するのです。そのため抗がん剤が必要になる可能性がとても高くなります。2㎝以下でも転移をし、そして抗がん剤を必要とする場合もありますが、医師たちは早期がんでなくなる目安を2㎝としている、ということなのです。

どんな検診であっても、早期発見のために行われています。自己触診も例外ではありません。

だから自己検診で2㎝以下で見つけることもとても重要で、かつ決して不可能ではない、と言えます。

そしてきちんとマンモグラフィの検診を受けておられる方であっても、2㎝を超えて見つかる方もたくさんおられる。平均でその差はわずか5㎜しかない。クーポン検診はその5㎜の攻防なのです。

どうでしょうか、これでも自己検診はしなくていい、しても無駄だと思われますか?

ただ自己検診では、きちんと気にしていなければ、小さなサイズ、小さな変化を気づくことは難しそうですね。そこで重要になってくるのがそう ブレスト・アウェアネス です。

子供たちがよくやっている間違い探しです。

2つの絵があります。1か所違うところがあります。どこかわかりますか?

わずかな違い、わずかな変化に気が付くには”比べることが必須です。

乳腺はその人その人で違います。大きい小さい、柔らかい硬い、ごつごつして張っている、柔らかく垂れている、さまざまです。他人と比較することはできません。つまり正常なときの自分の乳腺と、今の自分の乳腺を比べるしかない。

正常なとき、それは検診を受けて正常と診断されたときです。正常な時の自分の乳腺の状態を覚えておく必要があるのです。それがブレスト・アウェアネスの概念です。

検診を受けて正常とされても安心せず、その時しっかり自分の乳腺を触って確認しておかなければ、何かの際に自己検診したとしてもまず小さな異常には気が付かないのです。

そしてもし、あの検診を受けて触ってみた乳腺と、いまの乳腺の異なる点に気づいたら、それは痛くても痛くなくても、硬くても柔らかくても、動いても動かなくても、すぐに医療機関を受診する、それしか自己触診で早期発見することはできない、といってもいいでしょう。

検診を受けて異常なし、とされたら、安心せず、その時の自分の乳腺の状態をしっかり触って覚えておきましょう。気になるところがあってもそれは正常です。でもメモしておくといいと思います。右の上外側になんとなく1㎝くらいの硬いところがある、などです。上の図のように、それがあいまいになると小さな変化に気が付きにくくなります。正常な自分の乳腺を知る、ブレスト・アウェアネスです。

そしていつか入浴の時、体を洗っている時、自分より自分の乳腺に触る人はいません、そのとき、検診の時には気づかなかった変化に気が付いたら、ためらわず医療機関を受診しましょう。

その意味からは、自己検診とは、検診と検診の間に自分で乳がんを発見する、ことを目標とするよりも、検診を受けて正常と診断された際に、その状況を覚えておくことを目標とする方が重要と言えるのです。

2022.03.11

原則として、対側に発生した乳がんは、再発ではなく、新しく発生した乳がんである。

それが言えるのはなぜでしょうか。

乳がんの手術を受けられた方の中には、”センチネルリンパ節生検”を受けられた方もおられると思います。実はこの手術方法が開発されるまで、乳がんの手術は乳腺の切除に加えて、常に腋窩(わきの下)のリンパ節の郭清(根こそぎ切除すること)が行われていました。

乳がんに限らず、がんの最も恐ろしいのは転移です。そしてその多くは最初から見つかっていることはまれで、治療が終わったころ、あるいは何年もたってから見つかります。最初は小さいので、検査をしても見つからないのです。もし乳がんの細胞がすでに乳腺から飛び出し、こうした目に見えない転移が、肝臓や肺にあれば手術だけでは治りません。抗がん剤や、ホルモン剤、放射線治療などの治療が手術に加えて必要になります。しかしだからといって抗がん剤治療などは特に受けたくはないでしょう。まして転移がない可能性が高いのに、一律全員に施行されたらいやですよね。

そこで、乳がんがもし乳腺から飛び出し、他の臓器に転移していく際に、最初に転移をすることがよく知られている腋窩のリンパ節に目を付けたのです。

つまりもし乳がんの手術の際に採取された腋窩のリンパ節に転移があれば、そこから先の他の臓器にも見えない転移があるとして、抗がん剤を含めて治療をしておくべきと考える。逆に腋窩リンパ節に転移がないようであれば、その先の臓器にも転移していることはまれとして、体に害のある抗がん剤は施行しない、となりました。(もちろんそれほど単純ではなく、原則であって、例外はあります。)

腋窩リンパ節の郭清は、特に手術前の検査で転移していることが明らかな場合を除けば、それによってがんを取り去る、治療することを目的としているよりも、それによって転移が隠れている可能性を正確に判断し、抗がん剤治療が必要な方に適切に抗がん剤治療を行う、そのための検査のニュアンスが強いのです。

そしてそれを突き詰めれば、何も腋窩のリンパ節を根こそぎ取らなくても、乳腺からのリンパの流れを最初に受けているリンパ節、すなわちセンチネル(見張り)リンパ節だけとって調べれば目的は達することができます。

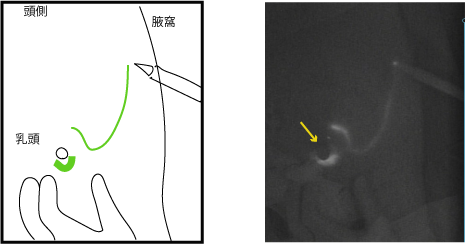

上の図を見てください。右の暗い写真がセンチネルリンパ節を同定しに行っている術中写真です。

左に図を載せました。図の緑の線に沿って、写真ではインクが光っており、黄色い矢印が乳頭部です。

この図でもわかるように、がん周囲に注射された生体インクは、まず乳頭周囲に集まり、そこから腋窩に向けて一直線に流れていっています。

術前検査で、明らかな転移はない、と診断された乳がん患者さんには原則このセンチネルリンパ節生検が行われます。ということはほとんど例外なく、がんから出たリンパの流れは腋窩のリンパ節に向かう、ということなのです。

さて、ここで最初に戻りましょう。

なぜ対側に発生した乳がんは、原則として再発ではなく、原則である、と言えるのか。

それはこう言いかえることができます。腋窩のリンパ節や、もともとのがんがあった側の乳腺周囲のリンパ節に転移、再発がないのに、いきなり反対側の乳腺に、がん細胞が流れ込むようなことはまず考えにくいから、なのです。

逆に、もし腋窩リンパ節にもたくさん転移があった、首の回り、胸の中、心臓の回りなど、もともと乳がんがあった側の、腋窩や鎖骨周りのリンパ節にたくさん転移があって、それが体の正中のリンパ節にまで及んでいた場合には、対側乳腺に転移することはあり得ます。ただその場合は対側乳腺に転移した、再発した、というよりも、ほぼ全身に転移したがんの一部が対側の乳腺にもある、ということになりますので、今回の質問の趣旨からは外れると思います。(もちろんそれはとても悲しいことですけれども)

もし乳がんの術後に反対側に乳がんが見つかったら再発ですか?

この問題に回答するために考えなければならない3つの要素

1 その反対側の新しいがんは、もともとのがんと病理学的に”同じ”ですか?

(おそらく”病理学的に”は将来的に、”遺伝子的に異常をきたしている部位が” に代わるでしょう。そうなればもはや残りの二つは不要です。)

2 その新しいがんは、もともとのがんとどれくらいの時間的な間隔があいて見つかりましたか?1年?3年?5年?10年?それ以上?

3 最初のがんは、リンパ節転移や、皮膚浸潤など、進行がんであることを示していましたか?それとも全く転移のないがんでしたか?

今回、この3の要素について、経路という考えから説明しました。

これらのことから、もし逆に再発や、転移を疑う対側乳腺のがんとは、

病理学的に同じものが、最初のがんからあまり間隔を置かずに発生し、そしてもともとのがんが腋窩転移を伴っていたなど進行がんであった、その場合に限られる、となります。

ご予約専用ダイヤル

079-283-6103