2022.02.28

乳腺の現場に携わっていると、医師では当たり前の事柄が、患者さんの立場だとわかりにくいのか誤解されてしまっていることをよく経験します。このシリーズではそういった事柄を上げていきながら、どこが間違っているのか、解説していきたいと思います。

今回は、もし乳がんの術後に反対側に乳がんが見つかったら再発ですか?という誤解です。

まず ”再発”という言葉の定義を見てみましょう。

国立がんセンターが患者さん向けに出しているパンフレットを参照してみます。https://ganjoho.jp/data/public/qa_links/hikkei/saihatsu/files/Saihatsu_2.pdf

「再発」とは、治療がうまくいったように見えても、手術で 取りきれていなかった目に見えない小さながんが残っていて 再び現れたり、薬物療法(抗がん剤治療)や放射線治療で いったん縮小したがんが再び大きくなったり、別の場所に同じがんが出現することをいいます。治療した場所の近くで再発を指摘されるだけでなく、別の場所で「転移」としてがんが 見つかることも含めて再発といいます。

難しいですね。この文章にはさらに ”転移”といった言葉が入っています。「転移」としてがんが見つかることも含めて再発と言います。つまり 転移は再発に含まれる のです。もともとのがんの近くにあるのが再発であり、遠くつまり別の臓器に出てくるのが転移の形をとった再発ということになります。

この定義によれば、「乳がんの術後に反対側に乳がんが見つかったら」それは再発だと言えてしまいます。もともとのがんの近くに出てきていますからね。文章に当てはめてみましょう。

右側の乳がんの治療がうまくいったように見えても、手術でとり切れていなかった目に見えない小さいがんが残っていて左側に再び現れた。

ほら、反対側の乳腺にできたがんはこれだと再発に当てはまります。再発になってしまいます。

しかしこうした反対側にあらわれた乳がんのほとんどは原則として再発ではないのです。

もし乳がんの術後に反対側に乳がんが見つかったら再発ですか? 答えはNoです。

この定義だけ読んでいると、わかりませんよね。

この問題はそれほど単純ではない。原則としてはNo。

この問題に回答するには実は最低でも3つの要素を考える必要があるのです。

もし乳がんの術後に反対側に乳がんが見つかったら再発ですか?

この問題に回答するために考えなければならない3つの要素

1 その反対側の新しいがんは、もともとのがんと病理学的に”同じ”ですか?

(おそらく”病理学的に”は将来的に、”遺伝子的に異常をきたしている部位が” に代わるでしょう。そうなればもはや残りの二つは不要です。)

2 その新しいがんは、もともとのがんとどれくらいの時間的な間隔があいて見つかりましたか?1年?3年?5年?10年?それ以上?

3 最初のがんは、リンパ節転移や、皮膚浸潤など、進行がんであることを示していましたか?それとも全く転移のないがんでしたか?

再発の定義について書かれたこの文章の肝心なところは別にあります。

「小さながんが残っていて」「再び現れる」

この部分がそれです。つまり 再発は、もともとのがんと”同じもの”である必要がある のです。

ここで注意してほしいのは、がん細胞も正常な細胞も、どちらももともとは自分の細胞、受精卵1個から分裂してできたものです。だからもともとは同じものです。したがってこの場合は遺伝子的にみて、変異している位置が違うもの、同じものという意味になります。遺伝子は同じものでも、活性化している部位が違えば、目や鼻、手足など違う部位に分化していくように、がんもまた違う性質を持ちます。

たとえば もともとの、右側の乳がんの治療でホルモン剤を使われていたとしましょう。ホルモン剤が効果が期待できる乳がんだったのです。その乳がんの術後に、反対の左側の乳腺にがんが見つかった。ところがその新しく見つかった乳がんはホルモン剤は全く効かない種類のものでした。つまりもともとの乳がんとは性質の異なる乳がんでした。この場合は まず再発ではありません。「残っていて、現れた」のはなく、「別のものが現れた可能性が限りなく高い」からです。

言葉を換えれば、最初の右側のがんの時にはこの左側のがんはなかったのです。新しく現れた。これは再発ではありません。「残っていて」「現れた」のではないからです。

再発であれば、もともとのがんと、病理学的にも遺伝子的にも同じである必要がある。最低でも似ているはずである。逆にまったく異なっている場合は、発見した時期が近くても、体における位置が近い場所であっても、別の新たながんであると考えられる。

だから乳癌が肝臓に転移しているのならば、肝臓がんの薬は効果がなく、乳がんの薬が効果がある。

逆に、最初の乳がんの治療後に、肺に腫瘍が見つかった。それは再発でしょうか、それとも新しくできたがんでしょうか。

それはその肺の腫瘍の一部でも取って調べればわかります。もしホルモン剤が効果があれば、それは再発であり転移です。乳がんと同じものだからです。「小さながんが」肺に「残っていて」「再び現れ」たものと考えられるからです。でももしホルモン剤が効かなければ、病理の先生から見て、乳腺の細胞とは似ても似つかない、むしろ正常な肺の細胞に似ているものであったなら、それは最初の乳がんとは違うもの、つまり新たに肺に表れた肺がんだ、ということになるのです。

--*--

その理屈からいえば、たとえば右側の乳がんの温存術後、同じ右側の乳腺に、似たようながん、つまりホルモン剤もよく効きます、核の異型度、HER2レセプターの有無、全部同じでした、そういうがんが見つかった、そうなるとこれはほとんどの場合は再発です。「小さながんが残っていて」「現れた」可能性が高い。

でもそれが30年後だったらどうでしょうか?

いくら似ていたとしても、がんが「残ってい」たのであれば、30年もおとなしくしていて、急にこの数か月で大きくなった?ちょっと考えにくいですよね。この場合は新しくできたものを考えます。つまり再発ではないと考えるのです。実際には5年以上経過して新たに乳がんを同じ側に認めた場合は原則として新たながんを考えるとされます。

ただ乳がんはここが少し難しいところがあります。ホルモン剤の存在です。

ホルモン剤はがん細胞が増殖しないようにする働きがあります。ホルモン剤をたとえば10年間飲んでおられた方がホルモン剤をやめました。その後2-3年したら、最初の乳がんと同じ側の乳腺に、同じようながんが見つかりました。これは10年以上経過していても、再発である可能性がある、つまり「小さながんが残っていて」、ホルモン剤で長期間おとなしくしていたものが、やめることによって「現れた」可能性があるのです。

難しくなってきましたね。

いったんまとめます。病理学的な検査や、遺伝子異常をきたしている部位などにおいて、異なるがんである、と証明されてしまえば、たとえ同じ側の乳腺に発生したがんであっても、部位や、発生したタイミングにかかわらず再発ではない、と言えます。その意味からはこれが証明できれば絶対です。

ただ現状では遺伝子的な検査は高額かつ、自費で簡単には施行できません。そして再発ではなく新しいがんができていたとしても、いろいろな意味でよく似たがんが新たに発生することもまれではない。そうなると、特にホルモン剤を飲んでおられた方ではたとえ10年以上経過していたとしても再発ではないことが証明できません。

それでも、反対側にできた乳がんは原則再発ではない、といえます。

その理由は、そのがんがやってくる”経路”にあるのです。

最近 Lanset Oncologyという雑誌に、このブログの第4回の趣旨とほぼ同じ内容の論文が発表されました。つまりタモキシフェン VS アロマターゼ阻害剤というテーマです。

私がブログで論じた内容と異なり、この論文がユニークなのは、この論文は”閉経前”患者さんについて書かれたものであることです。本来 閉経前患者さんにそのままアロマターゼ阻害剤を用いても効果はありません。ですので閉経前の患者さんであれば手術や薬剤など、何らかの方法で卵巣機能を抑制し、閉経状態としてから用います。

メタアナリシスという、こうした議論をするには最も信頼できるデータを提示できる方法で検討されていますので、ここでもう一度触れてみたいと思います。

英語版でよければここから読めます。

Aromatase inhibitors versus tamoxifen in premenopausal women with oestrogen receptor-positive early-stage breast cancer treated with ovarian suppression: a patient-level meta-analysis of 7030 women from four randomised trials

www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00758-0/fulltext

ちなみにメタアナリシスというのは、前向きランダマイズ(二重盲検)という、単独でも十分に信頼性の高い方法で検証された論文を、さらに同様のテーマのものを数個以上集めてさらに検討するという方法です。たとえば過去に標準治療とされてきた治療法を、新しい治療法、薬剤に置き換えてしまう場合に行われる検証法で、臨床における研究方法ではこれ以上信頼できる方法が今のところありません。

そこでメタアナリシスで結論が出れば、以降はそれが世界的に標準治療になります。

それが2022年2月3日付の論文で出てくるのですから、このタモキシフェン VS アロマターゼ阻害剤というテーマは、私がブログを書いた時点ではやはり結論が出ていなかった、と言ってもいいのでしょう。

それでは今回の論文ではこの比較検討に結論が出たのでしょうか。

ここで第4回の復習をしておきましょう。

・アロマターゼ阻害剤はタモキシフェンと比較して、ハザード比で0.8前後をもって乳がんの再発を抑制する。

・アロマターゼ阻害剤ではタモキシフェンと比較して、骨折の頻度を含めて、骨粗鬆に関する副作用が頻発する。

・タモキシフェンは、アロマターゼ阻害剤と異なり、子宮体がんの確率が増える副作用を持つとされるが、統計的にみると、乳がん以外のがん死は、タモキシフェンとアロマターゼ阻害剤で差が認められない。

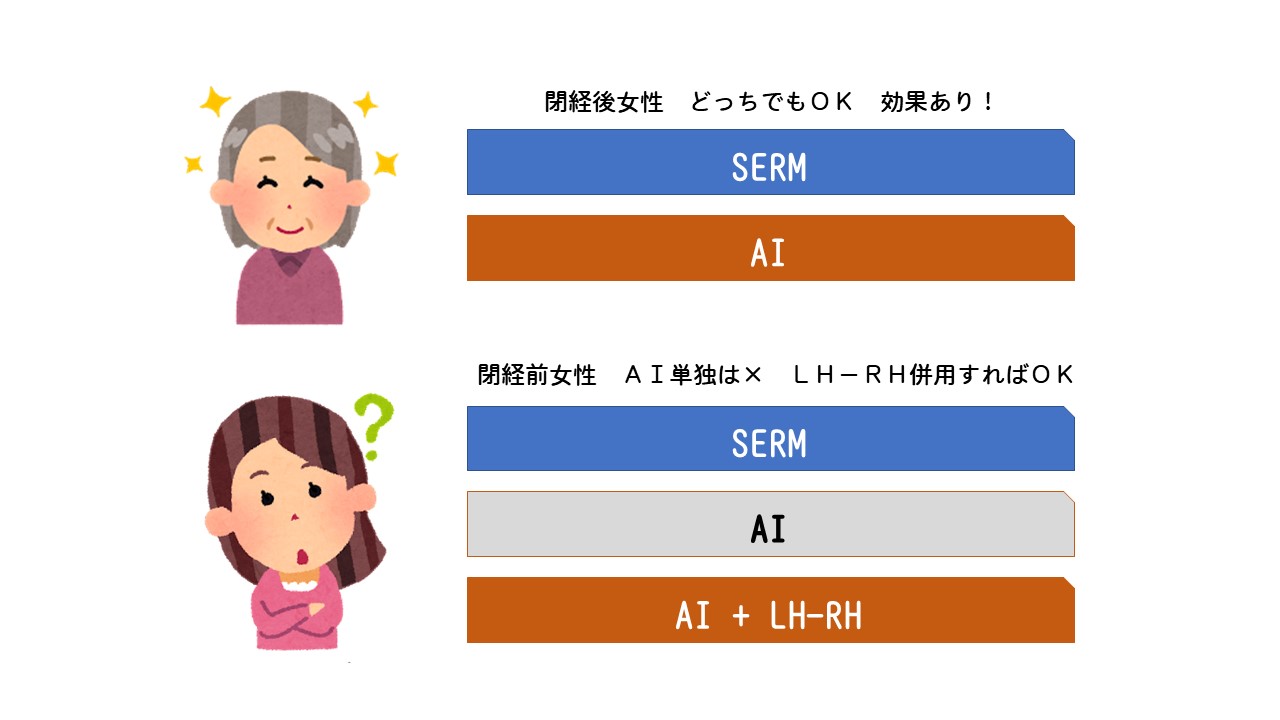

ただしこれは閉経後患者さんに関する検討をもとに述べたものでした。

今回の論文ではABCSG XII、SOFT、TEXT、HOBOE試験という4つの論文からデータを集めました。ホルモン剤に対する感受性を有する乳がん患者さんをなんと合計で7,030例、平均8.0年追跡して得られたものです。

結論ですが、アロマターゼ阻害剤はタモキシフェンと比較して、ハザード比で0.79で乳がんの再発を抑制していました(RR:0.79、95%信頼区間 0.69~0.90、p=0.0005)。これは第4回の結論と同じです。乳がんの再発抑制効果については、閉経前の患者さんであっても、アロマターゼ阻害剤はタモキシフェンよりも優れていることが確認された、としていいでしょう

これはもはや揺らがない事実としていいでしょう。ほかの要素を加味せず、乳がんの再発抑制だけを考えるなら、あるいは最優先とするなら、アロマターゼ阻害剤は第一選択です。ただしここで繰り返しますが、アロマターゼ阻害剤”単独”では閉経前の患者さんに効果はありません。卵巣を薬剤で抑制しておく、手術で切除されている、ことが前提として必要になります。この試験もその条件で行われています。

タモキシフェンをアロマターゼ阻害剤とする再発抑制効果の違いは、治療開始から4年間に認められており、5年再発リスクの絶対値で3.2%低下していました(5年間で再発するリスクとしてアロマターゼ阻害薬 6.9% 、タモキシフェン 10.1%)。

しかしそれ以降 5-9年、そして10年以降では、タモキシフェンをアロマターゼ阻害剤とするメリットは認められませんでした。

・乳がんによる死亡、再発を伴わない死亡、全死因死亡に関しては治療間の有意差は認められませんでした。これに関しても第4回に触れたことと同じです。

ただ 全死因の死亡では乳がん以外のすべての亡くなった患者さんをカウントしていますのでまだわかるのですが、乳がんの再発を確実に抑制するのに、乳がんによる死亡では差が出ないのはなぜなのでしょうか。そこはどうしても納得のいかないところです。また機会を改めてその点を解説してみたいと考えていますが、少なくとも再発を抑制する効果が、すぐさま生死にかかわるレベルにまで影響するほど大きくない、ことは言えるのではないでしょうか。

そして気になる骨粗鬆に関する副作用ですが、これもアロマターゼ阻害薬は、タモキシフェンよりも骨折が多かったことが明らかになりました。ハザード比 1.27ですので、第4回に合わせるなら、タモキシフェンはハザード0.73で骨折を抑制します(本当はこんな逆算みたいなことをしてはいけません。参考としてみてください)。これもまた第4回に書いたことと同じです。

結局 第4回で書いたこと、大きな3つの要点は閉経前の患者さんでも言えました。

ただ閉経前患者さんは若い方が当然多い。なので少しでも再発を抑制できるアロマターゼ阻害剤を選択したい気持ちは強いでしょう。ましてStage II、III、あるいはリンパ節転移があった、など進行がんとされた方ではなおさらなのではないでしょうか。

これは大変不思議なこと、これは論文の中で筆者の先生も書かれていることなのですが、

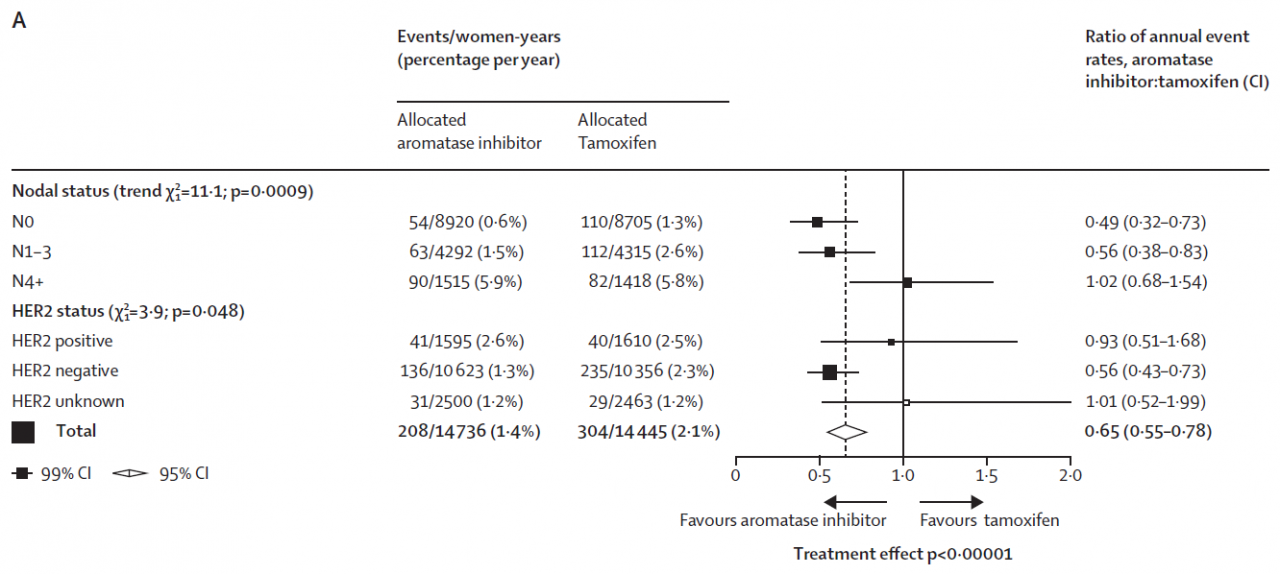

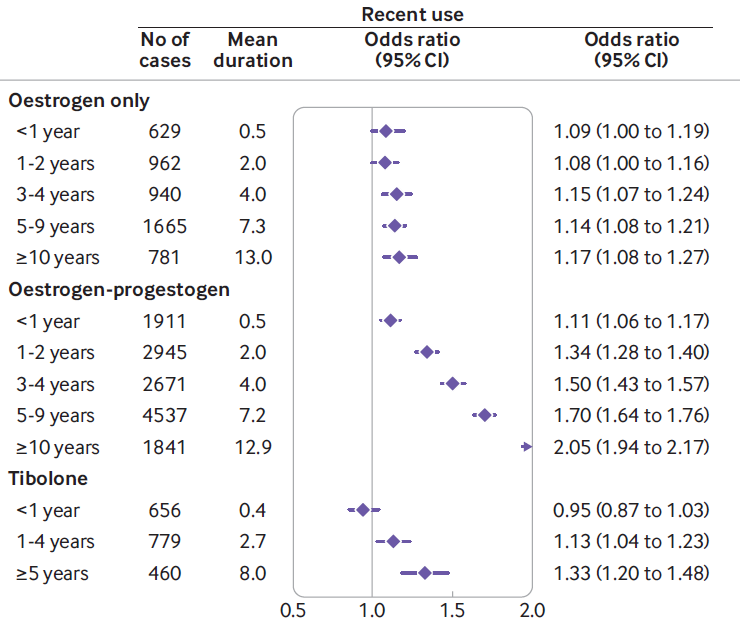

リンパ節転移が多かった方、0個よりも1-3個、4個以上の方と多ければ多いほど、転移の傾向を表し、よりがんが進んでいることを表しているとされます。したがってアロマターゼ阻害剤の転移抑制効果はより強く出るのではないか、誰もがそう期待します。ところが下の図を見てください。

図 右下の方に左右に開く矢印があります。(このような図をForest (Tree)Plotと言います)

Favours aromatase inhibitor(アロマターゼ阻害剤のほうが優れている)

Favours tamoxifen(タモキシフェンのほうが優れている)という矢印です。

図左上 N0はリンパ節転移無し N1-3は1個から3個の転移、N4+はそれ以上の数のリンパ節に転移があったということです。そして下に行けば行くほど、図では■と横線が右へ、つまり「タモキシフェンのほうが優れている」に移動しているのです。

この現象は少なくとも、閉経後の患者さんに対する検討では認められませんでした。さすがに筆者も理由を推理できなかったようです。少なくとも自分は進行がんだったから、タモキシフェンよりもアロマターゼ阻害剤だ、と単純には決められないことが示されてしまいました。

筆者の先生も、これは今回の検討でもっとも予想外だった結果になる、と書かれていました。

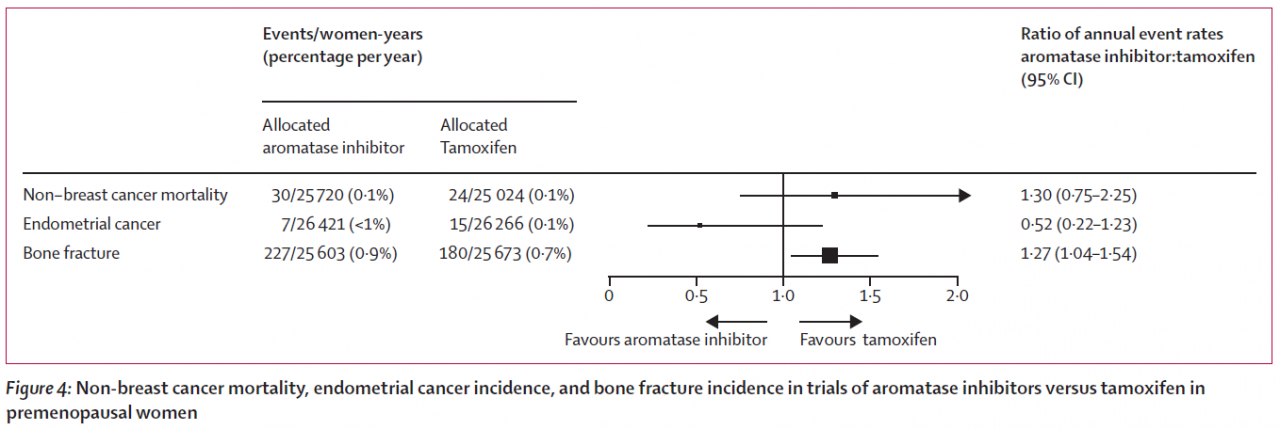

Forest Plot に触れましたので もう一つの図を紹介させてください。

実は中心の1.0の垂直線を、横線がまたいでいる場合と、またいでおらず、完全に片方によってしまっている場合では、後者の方が ”信頼できる結論”とされています。

上から、乳がん以外のがんによる死亡、ですが、"タモキシフェンのほうが優れている”に振れていますがまたいでいます。

2番目、子宮体がん(Endometrial cancer)、これは左、つまりアロマターゼ阻害剤が優れる、に振れていますが、またいでいます

Bone fracture、骨折ですが、これはタモキシフェンが優れる、に完全に振れています。

タモキシフェンを飲まれる方は、子宮体がんの検診は受けておくべきだけれども、それで亡くなってしまうようなことは、必要以上に恐れなくてもよい、とは言っていいのではないでしょうか。

ここまでの結論

閉経前の患者さんであっても、LH-RHアゴニスト(ゾラデックスやリュープリン)を使用すれば、閉経後と同じ状況になるので、アロマターゼ阻害剤(アリミデックス アロマシン フェマーラ)が使えます。

タモキシフェン VS アロマターゼ阻害剤では、少なくとも再発抑制効果において、アロマターゼ阻害剤の完全勝利です。大体100点と80点の差があります。

それならばすべての患者さんがアロマターゼ阻害剤(閉経前であればそれ+LH-RH)でいいはずです。それならばタモキシフェンはもう消えているはずです。

アロマターゼ阻害剤 Vs タモキシフェン は決着がついたとは言えないように思っています。それでもやはり進行したがんであればアロマターゼ阻害剤を選択するように治療方針を立てますし、骨折によって極端にADL(日常生活や活動)が損なわれてしまう年齢の方で、早期乳がんであればタモキシフェンよりに考えます。

アロマターゼ阻害剤を選択していたとしても、5年以上再発なく経過され、骨粗鬆に由来する訴え、膝の痛みや、手指のこわばりが不快な方では、定期的な婦人科受診を前提として、タモキシフェンへの切り替えを提案していくと思います。

主治医が、その患者さんと話し合いながら、その状況に応じて選択していくべきであって、盲目的に、単純反射的にアロマターゼ阻害剤を第一選択することは、正しいとは言えないと思います。

2022.02.14

「お作法」

先日の続きです。今回は医師として、の立場から意見を述べてみたいと思います。

筆者と同じく、私も外科医ですので、師匠に当たる先輩医師がおられ、たくさんの指導をいただきました。外科の技術はどうしても紙媒体や、言葉では伝えきれない部分がたくさんあります。まさに手術のその現場で、患者さんの体に触れながら、手から手、目で見て耳で聞いて教えられることがたくさんあります。一子相伝でこそありませんが、どうしても先人たちから習わなければできないことが多いので、おのずと師弟関係、上下関係が色濃く残ります。

他の診療科、特に内科系の科では学問の部分が大きく、最新の薬剤、治療法を学会や、最先端論文から学び、習得している医師が断然力があるので、若い先生が経験ある(経験に頼った)老医師を凌駕することもあり得るでしょう。しかし手術を主な仕事とする我々外科医は、人間の体の構造、つまり解剖が昨日今日に代わることはなく、手術の道具はこの何十年も相変わらず、基本は切って縫って同じ動作の繰り返し、その精度と正確さをどこまで高めるか、ですので、経験ある医師にはなかなか追いつけるものではありません。

外科医の師匠は弟子に教えるのに際して、

「俺のやっている通りにやれ」とよく言います。「自己流は許さん」とも言います。

そこまでしか言ってくれない師匠も多いので、誤解されやすいですが、それは

「まず先人のやっていることができるようになりなさい。そのうえで長所も短所もわかるようになりなさい。学問も道具も薬剤も少しずつでも進歩している。その時代に応じて、自分なりのオリジナルを作るのはいい。しかしそれは私がやっていることを完全にマスターしてからのことだ。」

という意味です。

たとえば糸を結ぶだけ、はさみで切るだけ、それだけの動作であっても、「この指を使え」というレベルで叩きこまれます。

その意味が分からない若い医師は、それを「お作法」と呼んで斜めに見ています。

今回はそのお作法の話をしたいと思います。

長い間に「お作法」が本当に「お作法」になっているものは、特に芸術や伝統芸能ではよくあるのかもしれません。千利休が今も生きていたら、今の通りの茶道をするでしょうか。やり方を全く変えてしまうかもしれません。

茶道とは、「おもてなし」を極めつくしたい、そのことから考え出されたものだと言われています。おもてなしを芸術レベルまで高めたものとされます。茶室の入り口が狭く作られ、自然と頭を上げて伊座利入らないといけないのは、身分の差を設けないためと聞いたことがあります。いま「お作法」と呼ばれている所作のすべてに、その当時には「意味」、心配りがあったはずです。お茶室、そしてそのお庭、周辺の細部に至るまでの掃除、そんなことは茶道では当たり前でしょうが、それを使用人など他人にさせておいて、お茶をたてることころだけを行うことはどんな茶道も許してはいないだろうことはそう考えればわかります。私は全く茶道を習っていませんが確信が持てます。もてなす本人がするように決められているはずです。掃除がきれいか汚いか、結果だけではなく、それが「もてなす」心から出ていなければ意味がないからです。

医療の「お作法」も、それが患者さんを「治療するという意思(決意)」から離れていては意味がありません。意思に合致するものが本当のお作法です。治療するという目的に合致するならば、それが最も効率がいいからであって、安全だからであって、そして結果につながりやすいから、です。

先輩医師はそれがわかっている、わかったから、先人から受け継いだとおり、後輩の医師にも伝えているのです。時代の進歩にともなって、より効率がよく、より安全で、より結果につながる、その確信が得られるまで、その「作法」の変更は許さない、と言っているのです。

そこに思いが至れば、「お作法」とは呼べなくなります。自己流に変更するなら、確固たる証拠が必要になります。先人たちが綿々として築き、磨き、受け継いてきたことを自分一代で変更しようというのですから、よほどのことです。ましてや人の命のかかった技術です。

過去の「お作法」を否定し、これからの「お作法」になるオリジナル、偉大な業績です。「なになに先生方式」、名前がつくかもしれない。そんな先生が、過去の技術と比較して、自分のオリジナルが、どこがどのように優れているのか、それが自信をもって提示できないはずがないでしょう。

そして今後、それをだれがやっても、何回やっても同じ結果にならなければなりません。オリジナルを確立する目的が、その人の偉さや凄さを示すためではなく、医療をより高める、ことにあるからです。

私は前回のブログで、他の先生の治療の批判を後付けで行い、それを患者さんに伝えることの間違いを提起しました。そしてその批判を根拠に自分のオリジナル治療法が正しいことの根拠にする愚かさを説きました。

他の医療従事者、部下も含めて、その行う医療行為に敬意を払うことの大切さを、ヒポクラテスの誓いを基に勧めました。そして優れた治療法であるという自信があるのなら、他の先生の治療後の後付けではなく、最初から平等な条件で比較して、優れていることを証明するべきだ、と説きました。

そのことの意味がこれでわかっていただけたと思います。

もしその筆者の先生の書かれているオリジナルの治療法が、標準治療、つまり過去の先生が築いてきた治療法よりも本当に優れているのなら、標準治療の批判よりも先に、自らの治療法の評価をするべきです。うまくいった患者さんがいる、そんなことは何の根拠にもなりません。標準治療にはそれで助かった方が世界中に山ほどおられるのですから。そこに何らかのヒントがあると考えるなら、批判よりも先に、ヒントを確証にかえる証拠を集めていくことのほうが重要です。

そして本当にそれが優れていたのなら、将来のために、みなが納得する形で、論文として学会発表するべきです。患者さんしか読まない形での発表は医師の間では広まりません。つまり後の世の医師には伝わりません。

抗がん剤をすべてひとくくりで非難するこうした本は実はびっくりするくらい多く出版されています。

同時に食事の工夫だけでがんを治す、とか、民間療法を勧める本もたくさんあります。もちろん抗がん剤治療よりは楽なはずです。副作用がなければ楽ですから。けれども効果が先にあっての我慢すべき副作用であるはずです。

そうした本を読まれる際には、ぜひ一度冷静になって、これはその効果と副作用を、正しく”比較した”上で、出された結論であるかどうかを判断するようにしてください。

2022.02.07

皆さんは抗がん剤は嫌いですよね。

医者も嫌いと言われる方が多いです。病院が嫌い、注射が嫌い、よく言われます。

ただ悪いのは病気であって、病院や医者、注射が悪いのではない。まして抗がん剤が悪いのではない。それはだれも頭では理解できている。でも体が嫌と言います。病気を治したいのに、なぜ病気のような苦しみ、髪の毛が抜けたり、食欲が落ちたり、吐き気に苦しまなければならないのか。それじゃ治したいのに、病気になるようなものじゃないか、そういうことと思います。

ただ病気に文句を言っても聞いてくれないからと言って、医師に噛みつかれる方もまれにおられますが、我々はあくまで”味方”です。敵ではない。それは忘れないでください。

同じように、ホルモン剤も、抗がん剤も、手術も放射線治療も、がんと闘うための手段であって、優劣はありません。効果の有る、無しがあるだけです。その意味からは優劣はありますが、それはその患者さんごとに異なります。その患者さんには抗がん剤治療をしておくことが最善であれば、抗がん剤はその患者さんにとって優れた治療なのです。

そんなわかりきったこと、と思われた方も多いかもしれません。

さて本題です。先日ある患者さんからこれを読んでくれ、と本を渡されました。医師の書いたもので、抗がん剤投与についてその先生独自の視点を述べられたものです。その患者さんは、この先生のような治療をしてもらいたいけれども、この先生は亡くなっていてすでにいないから、先生がこの先生の治療法を学んでほしい、ということでした。(具体的な題名や、著者名は伏せさせてください)

その先生独自の治療方針、治療哲学は、簡単に言い切ってしまうと、抗がん剤を”標準治療”として推奨される量よりも少なく(半量で)開始するというものです。たとえば 1回に2-3滴と添付文章に書かれている目薬なら、1滴しかしない、そういった使い方です。特に再発患者さんでは、抗がん剤を使用しても治癒を望めない方も多い、ならば苦しみの多い抗がん剤を一律に使うのではなく、効果を見ながらできるだけ少なく使うことを心がけるべきだ。

一見正しく聞こえます。化学治療を減量することに反対ではありません。私も副作用を鑑みて、減量することはします。この先生はしかし最初から半量で開始する、そこが独自なのです。

私はその本を読んだうえで、その患者さんに、この治療方針には従えません、と言いました。

ここからはそれに対する私の反論を書かせてください。

この本は、書き始めから半分まで、現状の化学治療中心、腫瘍内科医中心の乳がん治療を憂いていることが書かれています。わが国では5大がんと言われるがん種の中で、乳がんだけがそれを専門とする内科医がいませんでした。消化器内科、呼吸器内科、肝臓内科もいますが、乳腺内科はいません。ですのでいままでは私や、この本の著者のような外科医が、“片手間”に化学治療をしていました(認めたくありませんが、内科の先生からは外科医には外科医の仕事があるのだからそうなります)。しかし腫瘍内科、正確には化学治療を専門とする内科医である薬物治療専門医の登場によって、これからは“本業の”内科医が化学治療を担うといわれています。それによる弊害について、前半に延々と述べられているのです。

そこで何が問題なのか? 簡単に言えば、化学治療が本業である彼らは、ただひたすらに抗がん剤治療を推し進めると。そしてそこには患者さんの苦しみや希望は反映されず、一律に抗がん剤の大量投与が行われていると。密接につながる製薬会社、そして特許を巡る膨大な利益とその権利誘導、そのためにガイドラインが用いられると。陰謀論が論じられます。ただ彼の指摘していることでもありますが、膨らみ続ける医療費が問題であることは確かな事実であり、皆の知ることです。 それが必ずしもそのためとは思いませんが。

ただ、だからといって筆者の先生の独自の治療法、正規の半分や3分の1の量を最初から投与するやり方が正しいことになりません。

ただもちろん間違いとも言えません。どちらも正式に調査されていないからです。

この本の趣旨はこうなります。

1 現在は、化学治療を妄信する腫瘍内科医たちが、患者の状態も考えずにひたすら抗がん剤を“大量”(と言っても決して主治医の自己判断による投与量ではありません)投与している。

2 だからたとえ延命できてもボロボロになっている人や、副作用でむしろ短命に終わる人も筆者はみてきた。

3 筆者は、効いてさえいれば、抗がん剤の量を(自己判断で)、減量して開始したり、減量したりしながら投与している。

4 それでよかった患者さんを経験している。 だから私の治療方針は正しい。

こうした本はたくさん出ていますが、前半は著者の先生が普段感じていることに対するエッセイなので反論はありません。本ですので意見や感想を述べることはだれにも自由です。

ただ後半は賛成できません。他人が誤っている、だから、自分は正しい、ということにはなりません。

本来、患者さんの状況を考えず、大量の抗がん剤を投与し続けたり、そのために副作用で短命に終わらせてしまったりしたとしたら、それも薬物治療専門医が“自己判断”で抗がん剤を施行したから、と考えるべきです。つまり筆者のやっている間違いと同じなのです。標準治療は、薬剤を推奨量から開始し、効果と副作用を見ながら適切に減量することを含みます。それをせずに患者さんを苦しめたとしたら、それは標準治療がそもそもできていません。独断で少ない量から初めて、だんだん増量するやり方は、標準治療ではありません。それは、増量する前に投与そのものを中止してしまい、効果がなかった、と判断してしまう恐れがあるからです。

こうしたガイドラインに書かれている標準治療、そして薬剤の投与推奨量、治療のスケジュールは、それ以外の治療法と比較して、“延命でき、同時にQOLを損なわないことがすでに証明されて”いるものです。その通りにならなかったとしたら、それを運用した主治医が間違ったのです。主治医の先生が標準治療を語りながら、自己判断で間違った運用をした、ということになります。

標準治療は、患者さんのためにあるのであって、それを正しく用いたら患者さんはQOLを落とすことなく延命できる、はずなのです。

筆者の先生は、標準治療の名を語ってお金儲けや、名誉のために、抗がん剤を“やりまくる”悪党がいる、という前提で治療を語っています。薬物治療専門医の中にもそうした先生もいるかもしれませんが、私はむしろ筆者のように自己判断で薬の量を勝手に変えてしまわれる先生方の中にこそ、そうした先生は多いように思います。そして標準治療すべてを誤りとするのは明らかに間違いであって、それを運用する医師の技量を問題にするべきです。

この本を私に勧めた患者さんにも言えることなのでしょうが、どこまで行っても主治医と患者との信頼関係であって、結局この本はそのことを言っているにすぎません。その先生を信頼してついて行かれる患者さんも決して間違いではないでしょう。結果は必ずしもいいものばかりではない。がんはなおさらです。だからこそ、後悔のないようにすることが最も大事なことだからです。

繰り返しますが、この筆者の先生が出している根拠では、標準治療が間違っていることを証明できませんし、筆者の先生の治療法が正しい証明にもなりません。

もし薬物治療の専門医の行う標準治療と、この先生が行う独自の治療の、どちらが優れているか、を正しく比較するならば、すべての薬物治療医が正しいと認め、そして主治医として患者さんから信頼されている先生が行っている標準治療と、この先生の独自治療を比べるべきです。

薬物治療専門医が治療をし、結果的に悲惨な状況になられた患者さんが、この筆者の先生を訪ねてこられたから、そしてその方をいい方向にこの先生が導けたから、そしてその筆者がそのエピソードをピックアップして自費出版しているから、それだけではこの先生の独自の治療法が正しいことにはなりません。

もしかしたらこの先生のところから逃げ出して、標準治療をしている先生に駆け込んだ方がおられるかもしれないではないですか。それを引き受けた先生は、他人の批判はせず、黙って患者さんのために黙々と治療されているかもしれません。

このような場合、今まで自分が受けていた治療が間違っていた、患者さんにとってそう思うことは悲劇しか生みません。もう過去には戻れないからです。訴訟をして、賠償金が取れれば多少は取り返せるかもしれませんが、それは法律的に誤ったことをしている場合だけです。結果だけで罪に問われることはありません。だから医師は前医の治療に問題があることに気づいても、そのことを非難はしません。だれも得しないからです。自分の正しいと思うことを黙々と患者さんのためだけを考えて実行します。

よかったら“ヒポクラテスの誓い”を読んでみてください。今でも医師ならば大切にしているし、医師ならば最初に守るべき哲学ではないでしょうか。そこでは部下や、若さに関係なく、看護師や薬剤師などの立場に関係なく、医療に従事する者すべてを信頼し、敬意を払う、とあります。

筆者の先生の主張が、間違いであることがよくわかります。

医師は、もしほかの医師が間違っていたなら、その医師に直接会って、批判し、討論します。どちらが正しいか、わからないからです。しかしたとえそれで結論が出て、片方が間違っていたとしても、それを患者さんには伝えません。理由は先に述べたとおりです。ましてや前医の治療方針を、結果が悪かったからと言って、一方的に患者に伝えることはしません。前医、後医といって、前の治療の結果から判断できる後から診る医師のほうが圧倒的に有利だからです。

以上が、この本(ごめんなさい、名前は出せません)に対する私の反論になります。

皆さんにも役に立てばと思って載せました。長文のお付き合い有難うございました。

乳がん術後の再発抑制効果はアロマターゼ阻害剤がタモキシフェンなどのSERM薬剤よりも強い。そのことは紛れもない事実です。

先に触れたとおり、代表的なアロマターゼ阻害剤はハザード比にして0.8前後の再発抑制効果を持ちます。ハザード比 0.8というのはどういうことか。

タモキシフェンががんの再発を抑制しないというのではないのです。

乳がん学会のガイドラインでも「タモキシフェンは,浸潤性乳癌の術後,転移・再発乳癌に対してのみならず,非浸潤乳癌の術後,乳癌発症高リスク例の乳癌発症予防にも有効性が示されている」とあります。

ホルモン剤を使用しない、ことと比較してタモキシフェンの無病生存期間(DFS)に与える影響は HR 0.64です。つまりタモキシフェンは、その使用によってホルモン剤を使用しない人と比較してハザード比にして0.64前後の再発抑制効果を持ちます

何も治療しなければ100人再発するとすればタモキシフェン使用(0.64)でそれが64人にまで減ります。

再発が64人起こることが予想される患者さん群に対して、そのホルモン剤をタモキシフェンではなく、アロマターゼ阻害剤(HR0.82で計算します)を用いることにより、52人に減らすことができる、ということです。AIは、タモキシフェンよりも12人とより多く救うことができる。これは文句なく素晴らしいことです。それは否定しようもありません。

ただここでもう一つ考えてほしいことがあります。

乳がんの患者さんには早期発見された患者さんもおられれば、進行して発見された患者さんもおられます。もちろん再発は、早期だろうが、進行していようが防げるものなら防がないといけないし、何としても避けなければいけない。しかしその確率に差があるのは事実です。ホルモン剤が効果がある方は、原則として効果のない方、トリプルネガティブタイプやHER2エンリッチタイプの方より、予後は良好です。

現状ステージ I の早期乳がんの方で再発せずに5年間無事経過される方は98%です。つまりステージ1の早期がんの患者さんであれば、5年後に100人に2名の患者さんが再発されます。

ハザード比が0.82では、タモキシフェンをアロマターゼ阻害剤に変更しても、アロマターゼ阻害剤をタモキシフェンに変更しても、現状では影響を受けるのは1名もおられない、という計算になります。早期がんであればタモキシフェンであっても再発される方はもともと少ないので、タモキシフェンをAIに変更しても恩恵を受けられる方はそれほど多くないのです。

命がかかっていることで、多いも少ないもないだろう。

それはそうです。ただお薬ですから副作用も考える必要があります。

たしかに性ホルモンですから、インシュリンのように0になっても生命に直接は関与しません。ただ女性ホルモンが減少し、更年期で苦しんでおられる方が多いことでもわかるように、ただただ0を目指せばいいものでもありません。

ここで思い出してもらいたいことがあります。

アロマターゼ阻害剤は、女性ホルモンの働きをすべてブロックするのに対し、タモキシフェンは”骨”と”子宮”に対しては、むしろ刺激する方に働きます。

これは第2回の復習になりますが、アロマターゼ阻害剤は女性ホルモンというカギそのものをすべて抑え込んでしまいます。タモキシフェンは偽カギです。乳腺の鍵穴に刺さって、塞いでしまうので、女性ホルモンが働かなくなります。ただ骨と子宮の鍵穴には刺さって”回せる”ので、刺激してしまうのです。

骨に対してはこれはしかしいい効果になります。

アロマターゼの副作用で、骨粗鬆はよく知られています。しかしタモキシフェンはむしろ逆に骨粗鬆を防ぐ働きをします。

ただ子宮に対しても刺激することは、いいことばかりではありません。本来閉経して痩せていくはずの子宮内膜が、刺激されて厚くなってしまうので、子宮体がんの検診が難しくなります。さらにわずかですが子宮体がんの率が上昇することが知られています。

先ほどハザード比という話をしました。骨粗鬆の最悪のイベントは骨折です。

ご高齢の女性にとって、骨折する場所によっては長期臥床につながる恐れもあります。AIは閉経後女性が対象ですから、高齢の方が多く、問題になることも多くなります。

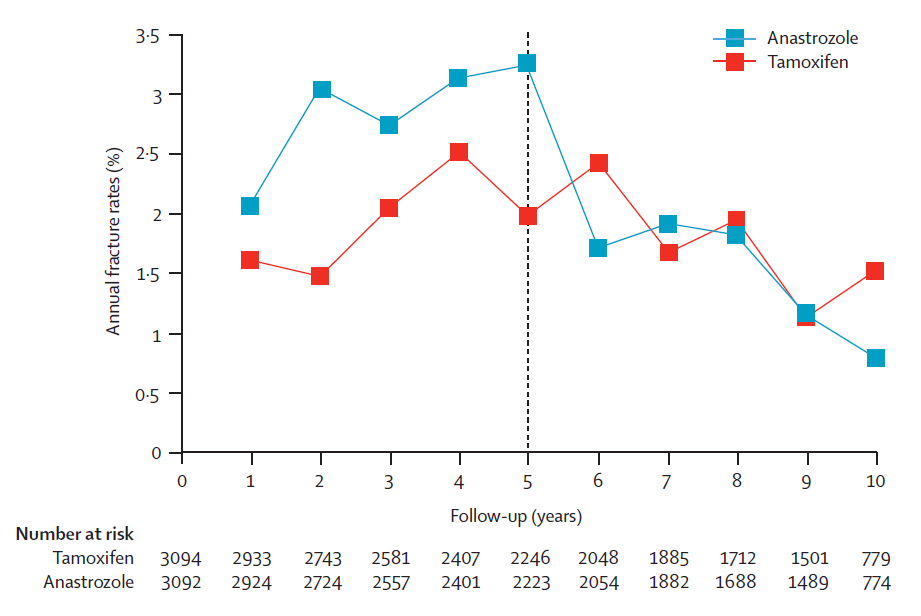

これに関してはアリミデックスについて行われたATAC試験で詳細な結果が示されています。

5年後にホルモン剤を中止すれば、両群で差はなくなっていきますが、飲用が継続されている5年間では常にアリミデックス(アロマターゼ阻害剤)を飲んでおられる方の骨折の発生率が、タモキシフェンを飲んでいる方を上回っています。平均すれば年に3%前後、と2%前後の差がある、と言い切っても賛成していただけるでしょう。もしハザードにすればこれはタモキシフェンを飲むことで、アロマターゼ阻害剤によって引き起こされる骨折とハザード比で0.66の差がある、と言い直せると思います。

つまり、アロマターゼ阻害剤はタモキシフェンよりもハザード比0.8で再発を抑制するが、タモキシフェンはアロマターゼ阻害剤よりもハザード比0.66で骨折を抑制する、と言えてしまうのです。

「おいおい、再発と骨折を一緒にするのか?再発は命に直結するけれど、骨折しても直せばいいじゃないか」そういう声もあるでしょう。

ただ、ご高齢の方にとって、もし長期臥床、そして寝たきりになってしまわれれば、長生きできてもうれしくない、と言われる方もおられるかもしれません。また骨折にまで至らなくても、膝痛、腰痛など、動作時に痛みが継続すれば日常生活がつらいものになります。あるかどうかわからない再発よりも、この関節痛を何とかしてくれ、そう言われる方もご高齢になればなるほど増えていくことは理解できます。

その意味から、少なくともご高齢、かつ早期乳がんの方に関していえば、一律 アロマターゼ阻害剤が一択だ、とは言えなくなります。

子宮体がんについてはどうなんだ、増えるのだろう?

そういう声もあるでしょう。再発の抑制効果に劣り、子宮体がんの確率がわずかながら上昇する。

どちらも命に係わるものなので、深刻に見えます。ただそれならばタモキシフェンを飲まれておられた方は、アロマターゼ阻害剤を飲まれていた方よりも、なんだかんだで長生きできていない、という結果になることが予想されます。

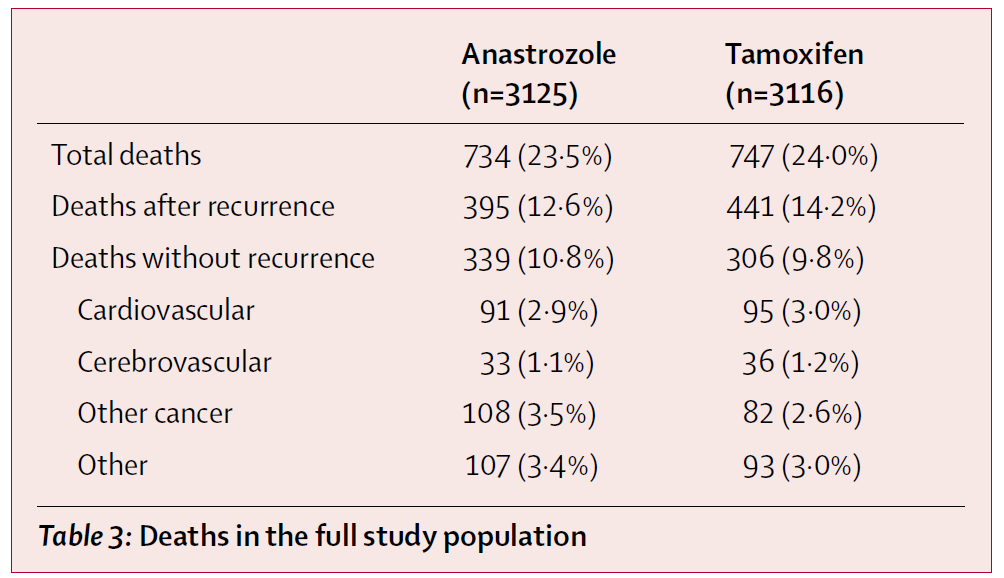

これもATAC試験に答えが示されています。

このデータはこのアリミデックスとタモキシフェンを比較するこの試験において、亡くなられた方をすべて調査したものです。つまり再発して乳がんで亡くなった方、それ以外の原因で亡くなられた方すべて調査したものです。

全体ではアリミデックスの群では23.5%、タモキシフェンでは24.0%の方が亡くなりました。

再発して亡くなった方はそれぞれ 12.6%、14.2%ですので、やはりアリミデックスが優れています。

しかしそれ以外で亡くなった方を見ると、それぞれ10.8%、9.8%でタモキシフェンが優れています。

その原因も調査されていますが、”Other cancer” つまり 乳がん以外のがんで亡くなられた方はそれぞれ3.5%と2.6%ですので、タモキシフェンのほうが多いとは言えませんでした。

全体の生死で見たときにはタモキシフェンが圧倒的に劣る、とはやはり言い切れないのです。

このデータは5年間の投与で示されたものです。しかし現在ホルモン治療は、期間が延びており、10年間、あるいはそれ以上、飲まれる方も少なくありません。そうなればより微妙なバランス調整が必要になることが予想されます。60歳の方と70歳の方、80歳の方では人生について、余命についての考え方と、日常生活における”痛み”に対する考え方は異なって当たり前だからです。

「先生、膝が痛くって痛くって…整形外科に言ったら骨粗鬆と言われて薬が出ました。痛み止めも出してもらっています。」

「いやでも、ちょっとでも再発しないほうがいいに決まっていますからね。」

これを60歳の方にも、70歳の人にも、80歳の人にも全く同じように説明していたら、やはり木を見て森を見ず、病を見て人を見ず、ではないでしょうか。メリットデメリットを説明して選択するのは、患者さんの意見も聞いてからのことと考えます。

こうしたことが示していることは、すべての患者さんに、共通して同じように同じ治療が最善とは限らないということです。当たり前といえば当たり前で、そのためにわれわれ”主治医”が存在しています。

患者さんには、だれだれさんはアロマターゼ阻害剤を飲んでいるのに、なぜ私はタモキシフェンなのですか?という疑問を持たれる方がいます。ここではそれに対して答えになる一つの根拠を示しました。

抗がん剤はほぼすべての乳がん患者さんに再発抑制効果があります。抑制効果が0、ということはまずありません。ではすべての方に抗がん剤を勧めるか、答えはNoです。効果だけから判断するものではないからです。すべての治療、薬にはメリットデメリットのバランスがあります。そしてそこにAIではなく人間が主治医である意義があると思っています。

疑問を持ってはいけないのではありません。そこに主治医がその患者さんを診て、選択した理由と、医師としての意思が存在していることを知っておいてほしいのです。

尋ねてみてください。きっと答えてくださると思います。

参考文献

1. Cuzick J, Sestak I, Baum M, Buzdar A, Howell A, Dowsett M, et al. Effect of anastrozole and tamoxifen as adjuvant treatment for early-stage breast cancer: 10-year analysis of the ATAC trial. Lancet Oncol. 2010;11(12):1135-41.

2. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative G. Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. Lancet. 2015;386(10001):1341-52.

3. Regan MM, Neven P, Giobbie-Hurder A, Goldhirsch A, Ejlertsen B, Mauriac L, et al. Assessment of letrozole and tamoxifen alone and in sequence for postmenopausal women with steroid hormone receptor-positive breast cancer: the BIG 1-98 randomised clinical trial at 8.1 years median follow-up. Lancet Oncol. 2011;12(12):1101-8.

2021.09.28

乳がん術後にホルモン剤を飲まれている方は多いと思います。

乳がん患者さんの6から7割の方が飲用されているでしょう。

先の第2回で、ホルモン剤には大きく分類して、SERMと呼ばれるタモキシフェンやトレミフェンと、アロマターゼ阻害剤(AI)と呼ばれるアリミデックス、アロマシン、フェマーラがあることはすでに述べました。これらはどう使い分けられているのか、ここで考えてみたいと思います。

まず第2回で、閉経後にはタモキシフェンも、AIも効果がある。

閉経前ではAIは効果がない説明をしました。

そこで使い分けで悩むのは閉経後の乳がん患者さんになります。

卵巣機能を抑制するLH-RHと呼ばれるゾラデックス、リュープリン(注射薬)があります。

原則として上記2種の薬の補助として使われています。LH-RHは視床下部に働きかけて、閉経状態を作り出す薬です。したがって閉経前の方、あるいは閉経が確定していない方に使って閉経状態とするために使います。閉経前の方もLH-RHを使用すれば閉経後と同じ状況になるわけです。

特殊な場合を除いて単独で使われることは少なく、SERM、あるいはAIを同時に使います。

LH-RHを使っておられれば、閉経前であってもSERMとAIの使い分けに関して悩むことになります。

患者さんの中には、閉経前がタモキシフェンなどSERM、閉経後はアリミデックスなどAIと単純に覚えられている方も多いようですが、ここまで読むとそうではないこともわかっていただけたと思います。閉経前であってもLH-RHの併用下にAIを使うことがあり、閉経後であってもSERMを使うことがあるからです。

ただアストラゼネカ社のHPからアリミデックスの薬剤情報を確認すると、この薬剤は”閉経後乳癌”が適応である、とはっきり記載されています。閉経前にAIを使う場合はなにか理由があるから、であることもそこからわかります。通常であれば保険も通らない使い方になるのです。

第2回で述べたように、AIは原則として閉経後の乳がん患者にしか効果を期待できません。

60歳以上の方であればほぼ閉経していると考えていいのですが、50歳前後の方ではまだ不安定であり、閉経しているかどうか確定していないことがあります。婦人科に行けば簡単に調べられますが、そうしない限り50-60歳まではあいまいなことが普通です。AIはその薬剤としての性質上、卵巣でエストロゲン(女性ホルモン)が作られていると、それを抑制できないので、効果が期待できなくなります。SERMは閉経の有無を問いませんので、考慮する必要はありません。その点では有利です。つまりSERM、AIを単独(LH-RHを使わずに)使用するのであれば、60歳まではSERMを使っておけば間違いはないのです。

もっといえば60歳以上、閉経後であってもSERMは効くので、あえてAIを使用しなくてもいいのです(下記の図を参照)。

AIを使うには、あえて使う理由がある、からなのです。

日本乳がん学会が提案している診療ガイドラインにはどのように記載しているでしょうか。

引用します 下記のように記載されています。

閉経後の乳がん患者さんへのホルモン剤治療に関して

特殊な記載方法なので、%って何?と思われるかもしれません。

10/12とは、12人の専門医のうち、ほぼ全員が賛成なのがAIであって、タモキシフェンを使う人は10人程度でしょう、ということです。

弱く推奨する、これまた微妙です。どちらを使っても間違いではない、でも原則AIだよ、と書いている、と解釈してください。いったんタモキシフェンで始めたとしても最終的にはAIを使え、とも書いてあります。逆に、AIで2年治療したらタモキシフェンに変更しろ、ともかいています。

これでは一般の方ではまずどうしたらいいかわからないでしょう。

このガイドラインでは、この根拠となった臨床試験(論文)を2つ挙げています。BIG-1とATACという2つの有名な臨床試験になります。AIはタモキシフェンの後に開発された薬剤です。そこでそれまでに確固たる成績を気づいていたタモキシフェン、つまり標準治療だったタモキシフェンと比較して、どちらが優れているのか、大規模な臨床試験が行われました。将来の標準治療を決める試験をフェーズIIIと呼びます。これはその代表的なものです。

この2つの臨床試験は、閉経後乳がん患者さんを4000人近く集めて、2つに分け、1つのグループはタモキシフェンで治療し、もう一つのグループはAIで治療しました。そしてAIのほうが”有意に”優れているという結果が出たのです。それを今から提示します。(この”有意に”のフレーズが重要です。第1回を参考に)

ただ、ここで注意しておいてほしいのは、それだとガイドラインでタモキシフェンを推奨する先生が0でもいいですよね。8割の先生がタモキシフェンでもいい、としている。問題はそこにあります。AIが優れているなら、タモキシフェンは使うべきではありません。命がかかっているがん治療において、常に最善が標準治療です。このコラムが最終的に説明したいことはそこになります。

そのことを念頭において、とにかくAIがタモキシフェンよりどれくらい優れていたのかを見てみたいと思います。

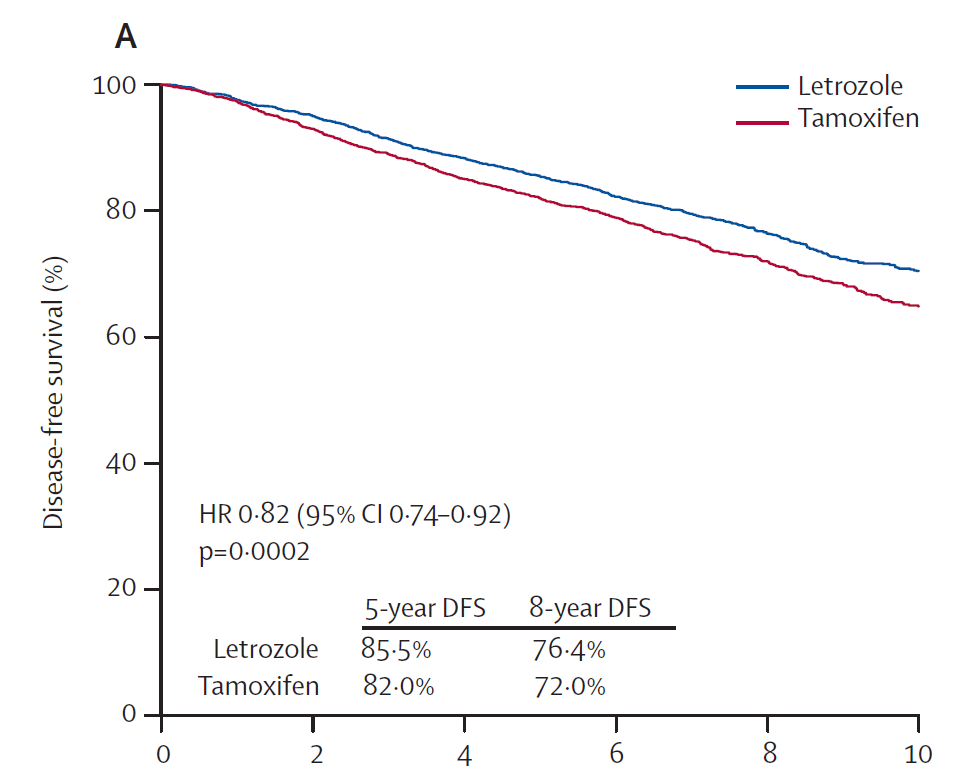

まずはBIG1トライアルの結果からです(Regan MM: Lancet Oncol. 2011;12(12):1101-8.)

グラフは開始すぐから離れ始めて、きれいに分かれてしまっています。このグラフは最初は100%の患者さんが再発無しに生存されていた。しかし時がたつにつれ、再発や、また乳がんになったりすることで健康な方は減っていきます。10年経過して最終的には70%前後まで落ち込んでしまう、それを表しています。そして最後まで青線、つまりフェマーラを使用していた方が、赤線、タモキシフェンを使用した方を上回りました。

グラフの中ほどに”HR 0.82”と記載があることに注目してください。

これは、フェマーラはタモキシフェンと比較して乳がんの再発を18%さらに抑えた、つまりタモキシフェンで再発する方を100とすれば、フェマーラでは82になる、という意味になります。

アリミデックスとタモキシフェンを比較したATAC試験もほぼ同様の結果でしたので、グラフは示さずに”HR 0.86”のみ示します(Cuzick J: Lancet Oncol. 2010;11(12):1135-41.)

この結果からはどう考えても、タモキシフェンよりもAIの一択です。

もちろん閉経前の方であっても、LH-RHを併用してAIを使用しておくことで、再発予防がより期待できる。

それでもなぜ医師の8割はタモキシフェン使用を認めているのか?

実際タモキシフェンを飲んでおられる方も多いはずですよね。特に閉経前の方ではそのはずです。

長くなりました。まだまだ続きます。

2021.09.26

以前 ブレスト・アウェアネスについて説明しました。

ブレスト・アウェアネスとは、簡単に言い切ってしまえば、自分の乳腺の正常な状態を知っておこう、という”考え方”です。乳がんは自分で検診できるほぼ唯一のガンです。しかしほとんどの人がそれをしない。たとえ定期的に病院やクリニックを受診して健診をうけているとしても、毎月検診している人はいないはずです。しかし自分で検診するなら毎日だって可能です。それなのになぜ。

多くの方がこう答えます 「触ってもわからない」。

当たり前なのです。医師でもない限り、一般の女性は乳がんを触ったことも、見たこともありません。形も大きさも硬さも知らない。探しようがない、だからわからない。それが当たり前です。

ブレスト・アウェアネスはその考え方を根本から変えてしまうものです。

まずはどこでもいい、検診を受けて異常なし、正常だ、と診断されるところから始まります。

そしてその日、自宅に帰った後、しっかりと自己触診、自己検診をします。そして正常な自分の乳腺の状態をしっかりと覚えておくのです。その後は毎日検診する必要はありません。ときどき、その時と”違いがないか”を確認していくだけでいいのです。その意味から自己触診は毎日しているほうがむしろ違いがわかりにくくなります。月1回程度が適正なのです。

健診を受け、正常と診断されたら、その状態を自分でも自己触診、自己検診して、覚えておく。

毎月気が付いたら自己検診して、そのときと”変わったところ”がないか、確認する。

これがただしい自己検診の在り方です。自分の乳腺の状態を知っておく、これがブレスト・アウェアネスの概念です。

乳がんは原則固いのですが、柔らかいしこりのこともあります。

乳がんは原則触っても痛くありませんが、痛みを伴うことがあります。

乳がんは浸潤するので原則として乳腺内で動きにくいですが、コロコロとよく動くがんもあります。

乳がんは原則1個のしこりとして発生しますが、板状に発生したり、離れて島状に発生することもあります。乳腺全体が硬くなったり、皮膚の色が変わることから見つかるがんもあります。

乳がんは原則ある程度の速度をもって増大しますが、年単位でゆっくり大きくなることもあります。

乳がんは原則乳腺にできますが、乳腺には何もないのに、わきの下だけにできることがあります。

乳がんは原則若い方では増殖が速いですが、遅いこともあります。また高齢であっても増殖の速い場合があります。

このように乳がんの性質には例外もあるので、乳がんを探す、という目的で自己検診をすることはまず不可能なのです。

われわれ乳腺を専門にする医師は、正常な乳腺も異常な乳腺もたくさん見ています。ですので診断できるのです。しかし皆さんが詳しく知ること、把握することができるのは自分の乳腺しかありません。それも正常な乳腺しかありません。正常を知らないで、異常を見つけることはできない、そういうことなのです。

市町村からやってくるクーポンや、人間ドック、様々な機会にマンモグラフィを中心とする乳がんの検診を受けておられる方も多いと思います。とても大切なことで、その意義に関しては否定のしようもありません。乳がん患者さんの9割近くが治癒するようになった現代医療において、もし検診を受けておられるような方がきちんと治癒しないなら、それほど良い成績にはならないでしょう。

ただきちんきちんと検診を受けておられる方こそ、かえって陥りやすい危険がある、と言ったらどうでしょうか。そしてそれを防ぐ簡単かつおそらく唯一の方法がブレスト・アウェアネスなのだ、と言ったら皆さんは理解できますか。

ここでたとえ話をします。

Aさんはきちんと毎年ドックを受診し、マンモグラフィによる乳がん検診を受けています。

今年もコロナの騒ぎもありますが、自分で決めたこと、きちんと受診しました。

説明を聞くAさんです。ここではブレスト・アウェアネスを実践するAさん、しないAさんのたとえ話をします。

きちんと検診を受けたAさんは医師から、現状は何も異常はないこと、正常範囲内であり、心配はないことを説明されました。

定期的に自己検診をすること、定期的に同様な検診を受けたほうが良いこと、の説明を受けました。

Aさんはその際にブレスト・アウェアネスの考え方の説明を受けて、それを実行するよう勧められました。

自宅に帰ったAさんは、意識しながら自分の乳腺を全体に触ってみました。硬いところに気が付きました。痛いところもありました。ごろごろするところもありました。でも今日検査したばかりです。正常範囲の変化であることは間違いありません。そう考えてその日はゆっくりと眠ることにしました。

自宅に帰ったAさんは、医師からいろいろ聞きましたが、正常と診断されましたことですっかり安心しています。

家事を終え、入浴してリラックス、その日はそのまま床に入って眠りました。

(つまりブレスト・アウェアネスを意識しませんでした。)

嫌な話であることをご了承ください。ここではたとえ話をしています。

ブレスト・アウェアネスを意識したAさん、意識しなかったAさん。

ただお二人とも時々乳腺は触ることはあっても、自己検診というほどは意識していませんでした。

忙しく日々を過ごしている中、残念なことにAさんは乳がんを発症しており、検診から6か月後、入浴の際に自分で乳腺のしこりに気が付きます。

Aさんは、入浴していて、自分で乳腺の1㎝のしこりに気が付きました。

「え、ここ・・・・硬い。」

Aさんは思います。

これ、あの正常と言われた検診の日にはなかった。こんな固いところはなかった。これは異常だわ。病院に行かなければ。

Aさんは、入浴していて、自分で乳腺の1㎝のしこりに気が付きました。

「え、ここ・・・・硬い。」

Aさんは思います。

まあでも半年前に検診を受けたばかりだし、先生は1年後で大丈夫と言われていたから…。

半年もしたら次の検診の予約も取っているし、少し様子を見ようかな。

あそうか、生理前だから張っているのかもしれない。痛くもかゆくもないし、大丈夫だよ。

さて、皆さんがもしブレスト・アウェアネスを意識して実践しなかったとしたら、

そしてその何か月か後に自分でなにか乳腺の異常に気が付いたとしたら、

右のAさんのように自分で自分を納得させて、様子を見たりしませんか?

きちんと病院を受診できますか?

その自信がありますか?

右のAさんがもし検診を受けていなかったとしたらどうでしょうか?

逆に心配して病院に行くのではないでしょうか?

つまり検診をきちんと受けて安心しているからこそ陥る危険性がそこにあるのです。これを防ぐ最も有効な方法こそブレスト・アウェアネスなのです。検診を受けて、正常とされた日に、むしろ逆に念入りに自分の乳腺の自己触診をしておく、このことがとても重要であることを理解してもらえたのではないでしょうか。

われわれはきちんと指示を守って検診を受けてくださっている方を乳がんによる死亡からなんとしても守らなければなりません。できれば抗がん剤も不要なレベルの早期で発見したい。しかし我々の行う健診だけでそれを全員に実現しようと思えば、1年1度ではとても約束はできないのです。もちろんその方の乳腺や、年齢、遺伝的な要素にも影響されます。すでに何らかの乳腺の異常を経過観察している方ではなおさらです。

健診と健診の間の乳腺の自己検診の助けを借りることができれば、その精度は飛躍的に高まります。

ブレスト・アウェアネス、これを意識して健診を受けるようにしてください。

2021.09.13

2021年9月6日 産経新聞電子版に サラ・ハーディングさんの訃報が掲載されました。39歳という若さでした。

記事よれば、「サラ・ハーディングさん(英国の女性ポップグループ「ガールズ・アラウド」の歌手)5日、乳がんのため死去、39歳。母親が写真共有アプリ、インスタグラムで明らかにした。

81年、ロンドン郊外アスコット生まれ。グループは02年に英テレビ番組で結成された。デビューシングル「サウンド・オブ・ザ・アンダーグラウンド」など複数の曲が全英シングルチャートで首位を飾るなど、英国を代表するポップグループとなった。いったん活動を休止、12年にデビュー10周年を記念し再結集したが、13年に解散した。英メディアによると、昨年夏に病気を公表。今年3月に発売した自伝で、胸のしこりに気付いたが、新型コロナウイルス流行で受診を先送りしてしまったと打ち明けていた。(共同)」とあります。

ご冥福をお祈りいたします。

ただ恐れていたことが起こっている、ということを改めて現実として知らされた感が否めません。

なんのことを言っているのか、と思われるかもしれません。

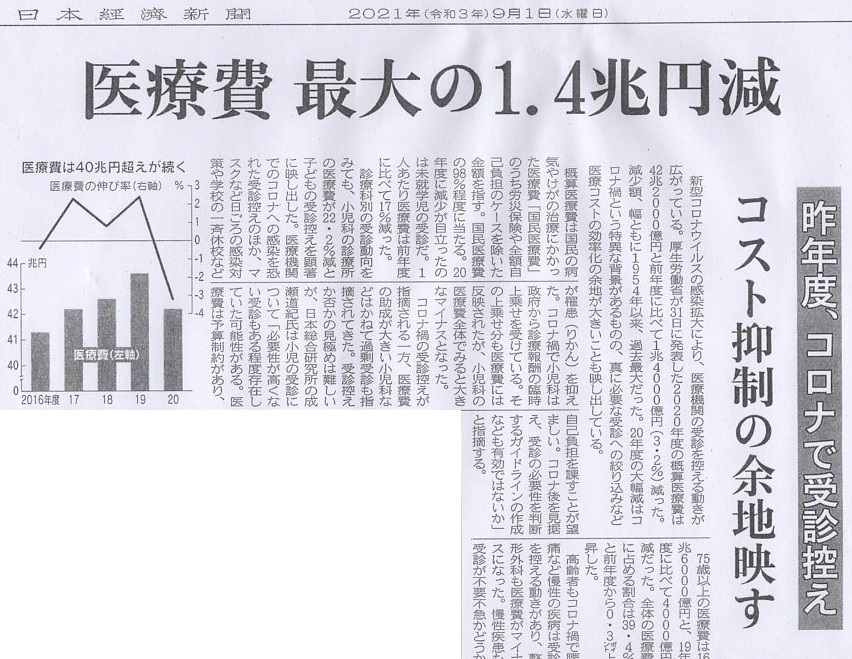

これもまた新聞からの記事ですが、9月1日付の日本経済新聞の記事になります。

昨年度の医療費は、コロナのこともあり、跳ね上がったのか、と思う方もおられるかもしれませんが、さにあらず、実は1.4兆円という過去に例のないほどの減少だった、という記事です。

日本経済新聞 9月1日付記事より

この二つの記事を読み合わせると、私が書かなくても、皆さんも一つの推論にたどり着くでしょう。そうです。それが私の恐れていたことです。受診控えと呼ばれることです。

確かに2020年度の医療費は大幅に削減されています。

この記事は、受診控えと医療費の減少の因果関係について、慎重に考察されています。(中身はきちんと新聞で読んでください。全文の引用は許されていません。)

幼稚園、学校が休みになれば、そこから引き起こされる集団感染(インフルエンザやはしかなど)は発生しにくくなり、特に小児科では医療費の大幅な改善が見込まれます。それでも子供の感染症や、高齢者の整形外科受診、これらの受診が減っただけにしては減少が大きすぎます。様々な分野で、受診を控える動きがあったことは十分推察されます。

とくに心配されるのは、症状がなく、本人が行こうと思わなければ行くことがない検診については、もっとも大きな影響があったはずです。今年はコロナがあったので、ということで人間ドックを毎年されている方でも受けなかった方は多いのではないでしょうか。もちろんドックは自費なので医療費には反映されません。

しかし症状があってから受診されれば、どんな病気でも余計に医療費がかかります。つまり今年度下がった医療費は、より利子をつけて大きくなって帰ってくる恐れがあるのではないか、ということなのです。

小児科に関しても、それでよかったと思わないご両親も多いはずです。学校に行かず、すべてリモートワークで授業ができる時代が来ているとしても、それをよしと思わず、学校に行くこと、友達と一緒に学ぶことに意味がある、と考えておられるご両親も多いでしょう。

医師からしても、学校に通うことでさらされるこうした様々な感染症は、将来社会で生活していく際に必要な免疫を獲得する機会であり、必要悪だと考えます。風疹のように年齢に応じて免疫を確保しておかなければならない感染症も存在します。たしかにすべてをワクチンで獲得する方法もあるでしょうが、それさえ学校で接種されなければ、子供全員に均等に機会があるとは思えません。子供さんは自分で判断できないので、ご両親の気持ちや都合で受けたり受けなかったりされるはずだからです。

もちろんワクチン接種は個人の自由です。ただワクチンの考え方は、集団免疫と言って、全員に一気に免疫が付加されれば、その感染症は地球上から消え去ります。天然痘がその一例です。(ちなみに天然痘ウィルスも研究目的で特定の施設がいまでも保管しています。国際機関がきちんと倫理規定を守らなければ何が起こるのか、恐ろしいことです。)

しかし一部であっても、その感染症が生き残っていれば、その過程で変異を起こし、再び感染力を得て、免疫を持っている方にまた感染が広がり始めます。そうなれば今までの努力は一気に吹き飛びます。ワクチンは有効なものを、全員が、一気に受けなければ有効性が落ちてしまうのです。今まさにコロナで起こっていることです。

そう書きましたが、ワクチンを受けない方を、まるで”非国民”かのように批判する動きがあることを、私は好しとは思っているのではありません。

新聞に関しても、医療費が少しでも削減されれば、私たちの子供たちの税金にかかわることなので、良いことです。受診控えが原因とばかり言えないことはすでに触れました。

ここではどんなことでも2面性がある、ということを考えてほしくて、示唆に富む2つの記事を紹介させていただきました。ご自身の今後の検診、そしてもし気になることがあるのに、コロナがあるからと受診を控えておられる方がおられましたら、これを考える機会にしていただければ幸いです。

最近 ヨーロッパの臨床腫瘍学会(ESMO)から研究発表がありました。

「Two-month stop in mammographic screening significantly impacts on breast cancer stage at diagnosis and upfront treatment in the COVID era」

マンモグラフィ検診をCOVIDの影響で2か月間中止したところ、その後に発見された乳がん症例のステージ(早期、末期などの病期)に明らかに影響がありました」

この研究は、「2ヵ月間のマンモグラフィ検診中断後の2020年5~7月に乳がんと診断された177例(女性174例、男性3例)と、定期的に検診を実施していた2019年の同時期に乳がんと診断された223例(女性221例、男性2例)とを比較した」という内容になります。以下がその結果です。

「RESULTS : The 2-month stop in mammographic screening produced a significant decrease in in situ BC diagnosis (-10.4%) and an increase in node-positive (+11.2%) and stage III BC (+10.3%). A major impact was on the subgroup of patients with BC at high proliferation rates. Among these, the rate of node-positive BC increased by 18.5% and stage III by 11.4%. In the subgroup of patients with low proliferation rates, a 9.3% increase in stage III tumors was observed, although node-positive tumors remained stable. Despite screening interruption, procedures to establish a definitive diagnosis and treatment start were subsequently carried out without delay.」

これも日本語に訳します。

我々の研究結果から、マンモグラフィ検診を2か月間中止することにより、ステージ0の非浸潤性乳管がん(DCIS、超早期がんでほぼ100%近い治癒が望める)の患者さんは10.4%減少し、逆にリンパ節転移陽性症例は11.2%、そしてステージⅢ(進行がん症例)は10.3%増加しました。

特に増殖能が高い(進行速度が早い=MIB1(Ki67)の値が高値)乳がんでは大きな影響がありました。こうした群ではリンパ節転移は18.5%増加、ステージⅢは11.4%増加していました。増殖能が低い群ではステージⅢの割合は9.3%増加していたものの、リンパ節転移は増加は認めませんでした。

検診は中断されていましたが、確定診断までの確立した過程と、治療の開始は、今まで同様に遅滞なく行われていました。(筆者注:日本では、コロナによる病床圧迫で、がん患者さんの病院受診、入院までの待ち時間が増加し、治療開始に遅延が生じていると報道されています。)

わずか2か月の検診中断でこれが起こるのですから、日本のように検診受診率が低い場合には、さらに検診中断期間は長くなっている可能性があります。そしてそれによる乳がんの早期発見に与える悪影響はさらに大きくなるのではないか、そう思えるのです。

2021.09.07

高濃度乳腺とは ーAre You Dense?ー のブログで、乳腺には個人差があり、その濃度に差があることを解説しました。

乳腺痛 ~痛いのが気になって来ました~ のブログでは、乳腺痛について触れていますが、閉経前後の年齢で、高濃度の乳腺の方では、非周期性の乳房痛を訴える方が多く、濃度と乳腺痛には関連があることが知られています。

高濃度乳腺は、授乳経験が少ない女性に見られる傾向があります。”子供を産んでおられない女性に乳がんのリスクは高い”ことは一般の方もご存じの方は多いかと思います。こうした観点からも、高濃度乳腺は乳がんリスクは高いのではないか、は気になるところです。

ただ若年者では授乳経験はなくて当たり前であり、高濃度乳腺が普通の状態です。どれくらいの年齢で、そして高濃度乳腺であったなら、どれくらい乳がんリスクが上昇するのか、その具体的なことがわからないとただただ怖いだけです。

最近これに関して詳しい発表があったのでまとめてみたいと思います。

参考: Dense Breasts Linked to Increased Risk of Invasive Cancer in Older Women— Breast density, life expectancy could be factored into considerations for continued screening

by Mike Bassett, Staff Writer, MedPage Today August 27, 2021

高濃度乳腺はどれくらいリスクがあるのか?

高濃度乳腺ついて、濃度の高い乳腺は、同じように検診を受けても小さな病変の発見が難しいことだけではなく、もともと乳がんが発生しやすくリスクが高いという話をしてきました。

ただ子供さんを生んでおられない若い方の乳腺の濃度が高いことは当たり前なので、同じように高濃度乳腺であっても、高齢であってなおかつ高濃度であることが乳がんリスクを高めることも理解できます。実際 65歳以上の女性が濃度の高い乳腺である時、リスクが高いことが以前から指摘されています。

BMI、つまり肥満の程度によっても乳腺の濃度は影響されます。痩せていれば濃度が高いことが多いからです。一方で肥満は乳がんのリスクを上昇させます。肥満すれば乳腺濃度は落ちやすい、しかし肥満で乳がんリスクは上がる。乳腺濃度と乳がんリスクの関係性を考える際に、肥満の要素を加味して考えないといけません。

BMIの値にかかわらず、高濃度~不均一高濃度乳腺の方は散在性乳腺の方と比較した場合、65歳から74歳では1.39倍(HR 1.39(ハザードと言ってリスクはどれくらい上昇するかを示します, 95%信頼区間(95%の確率でこの範囲内に正解があるという意味になります) 1.28-1.50)、そして75歳以上では1.23倍(HR 1.23, 95%CI 1.10-1.37)です。

(reported Dejana Braithwaite, PhD, MSc, of the University of Florida Health Cancer Center in Gainesville, and colleagues)

(ここからは米国の話になりますが)

米国では75歳の女性はさらに平均12-14年の余命が見込まれます。こうした方に対して、乳がん検診を受けるかどうか、その適応を考えるにあたっても、生涯わたる乳腺濃度の乳がんリスクに与える影響を考えるに際しても、75歳以上の高齢女性のリスクを検討することには意味がある、と考えられます。

乳がんリスクは年齢とともに上昇を続け(これも米国ではそうですが、日本ではピークは閉経前後にあり、その後は減少します)、乳腺濃度と乳がんリスクの関連性も示唆されています。健康な75歳以上の女性に対しても、マンモグラフィー検診の機会を設けることで、乳がんによるリスクを減らすことは可能です。

ただこうした年齢の女性に対する研究そのものが不足しています。なにより肥満度を考慮しての検討がなされてきませんでした。

さて本題

| 乳腺濃度の頻度 | 脂肪性乳腺 | 散在性乳腺 | 不均一高濃度から 極めて乳腺 |

|---|---|---|---|

| 65歳から74歳 | 16.5% | 51.4% | 32.1% |

| 75歳以上 | 17.5% | 52.0% | 30.5% |

|

今後5年間で1000人当たり |

今後5年間で1000人当たり |

|

| 脂肪性乳腺 | 11.3名 | 13.5名 |

| 散在性乳腺 | 17.2名 | 18.4名 |

|

不均一高濃度から |

23.7名 | 22.5名 |

ここからは私の注釈です

この論文の筆者は、これらのデータをもとに、75歳以上の女性に関しても、マンモグラフィ乳がん検診の必要性について考えよう、と締めくくっています。ただ少なくとも、ご自身の乳腺濃度をご存じない方がおられたら、それを尋ねるためにも検診を一度は受けておいた方がいいのは確実ではないでしょうか。

たしかにその方の人生観もあることになりますので、一概に全員マンモグラフィ検診を受けるべきとは言えません。ただ脂肪性、散在性乳腺では実は触診も容易なため(乳腺が全体に柔らかいので、硬い腫瘤を自分で触っても見つけやすい)、乳がんリスクは低く、自己触診で見つけることも比較的容易、なのです。

不均一高濃度から高濃度乳腺の方はそれが逆になります。

高齢であっても、乳腺濃度の高い方は、乳がん罹患のリスクが高く、くわえて自分で触るのでは乳がんのしこりを見つけにくい。

やはり検診の継続が勧められるのは、まさにそういう方ではないでしょうか。

2021.08.31

更年期障害は、女性にとって大きな問題になることがあり、生活に支障をきたしたり、質を落としてしまうこともあります。更年期が女性ホルモンの減少を原因とするのなら、補充してしまえばいい、単純に言えばそうなります。主に婦人科において行われるのですが、経口飲み薬、最近ではシップのような貼り薬もあります、注射もあります、こうして何らかの女性に関するホルモンを補充する治療一般をホルモン補充療法と呼んでいます。

更年期障害の治療に対して行われるだけでなく、たとえば生理痛、子宮内膜症に対する治療、骨粗鬆の予防、避妊目的に行われるホルモン補充療法もあります。治療の目的は異なったとしても、女性ホルモン、エストロゲンの補充を目的に行われる治療は原則ホルモン補充療法です。エストロゲン単独で投与すると、子宮内膜が刺激され、子宮体がんのリスクが上昇します。そのため黄体ホルモンであるプロゲステロンを並行して投与し、定期的に生理を起こさせて、閉経前に類似した状態を作り出す、そうして更年期をはじめとする状態を脱出させることを狙って治療することが通常です。

さて、乳がんの治療で、ホルモン剤を使用することがあります。エストロゲンを抑制する薬です。乳がんで使うのはしたがってホルモン補充とは反対の働きをする薬を使います。

そこで、ホルモン補充療法を行うと、乳がんのリスクが上がるのではないか、あるいは乳がんが再発しやすくなるのではないか、という考えが出てきます。

これに対する回答を、ここで最初に簡潔に言い切ってしまいます。例外もありますが、ここでは原則を先に示すことで後の解説をわかりやすくする目的です。

・乳がんにすでに罹患している方ではホルモン補充は禁忌です。

・乳がんの家族歴が濃厚で、乳がんの遺伝的な傾向がある方も禁忌です。

これらを除く方にホルモン補充療法を行った際の乳がん発生リスクについて

・エストロゲンの単独補充では、乳がんのリスクはほとんど上がりません。(しかし子宮体がんのリスクが上昇します)

・エストロゲンとプロゲステロンの併用補充療法では、乳がんの発生リスクが使用期間に比例して上昇していきます。

”禁忌”は、ダメということなので悩みませんよね。

ここで注意してほしいのは、”ほとんど上がらない”というのはどれくらい上がるのか、”上昇する”というのはどれくらい上昇するのか、それを明らかにする必要があるのです。

100円は1円に比べればべらぼうに”高い”ですが、10,000円に比べれば”安い”です。”わずかに上昇する” とか ”増加します” という言葉だけではなく、実際具体的にどれくらい上昇するのか、を示さなければ意味がないのです。

Vinogradova Y, Coupland C, Hippisley-Cox J. Use of hormone replacement therapy and risk of breast cancer: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases. BMJ. 2020:m3873.

このデータはイギリスから昨年発表された論文から引用しています。

50歳から79歳、1998年から2018年、合計で98,611名の女性とさらに457,498名の女性からデータを回収して検討した巨大な研究で、その意味からは大変信頼性は高いと考えられます。

データの見方ですが、ホルモン補充療法を受けていない方に乳がんが発生するリスクを1として、ホルモン補充療法を受けるとどれくらい上昇するか、を示しています。

例えば1番下に書かれているTiboloneですが、これはエストロゲンとプロゲステロンの併用に類すると思ってください。(日本ではまったく同名の薬剤は使用されていないようです。)0.4と書いているのは平均0.4年飲用(1年以内)されていた、ということです。リスクは0.95なのでむしろ発生率は低いくらいです。そのあとのカッコの中、0.87 to 1.03はこのリスクは95%の確率で0.87から1.03までに収まる、という意味になります。つまり最悪、1.03倍のリスクの可能性がある、ということです。5年を超えると、リスクは1.33となっています。つまり補充療法を受けておられない方の1.3倍乳がんに罹患する可能性があります。あれ、思ったほど高くないんだ、と感じた方もおられると思います。

注目なのは Oestrogen(=エストロゲンです)のところです。

3-4年でわずかに上昇しているものの、10年以上継続しても、基本 乳がんリスクは上昇していません。エストロゲン単独補充では恐れていたほどリスク上昇はないようです。ただそれでも10年越えではデータは1.17、95%信頼区間でみても、最低で1.08と、1を超えているので、”わずかに”リスクが上昇することは明らかなようです。

ですので、その数値と、自分の更年期を含めた症状の辛さを天秤にかけて決めていけばいい、ということになります。

まとめるならば、ホルモン補充療法では、1年以内であれば、ほぼ乳がんリスクの上昇は見られないので、それによる更年期症状の改善のメリットと、乳がんリスクの上昇を天秤にかけて、継続するかどうかを決めていけばいい、となるでしょう。

ただしそれは乳がんリスクだけであることにご注意ください。薬剤によっては心臓、血管系にリスクを持っていたり、先に述べた子宮体がんリスクを上昇させます。ここでは省略しますが、それらもすべて考えあわせて治療を決めていく必要があります。

先のデータからだと、エストロゲン単独でのホルモン補充療法は乳がんリスクは上昇しにくい、しかしもともとこの論文は50歳以上を対象としており、閉経前の方はもともとご自身の体の中でプロゲステロンが供給されています。つまりエストロゲン単独投与でも、単独にはなりません。そして閉経後であっても単独での使い方は子宮体がんリスクを上昇させてしまうことを忘れてはいけません。ですので婦人科は子宮のある方ではプロゲステロンの併用を標準としているのです。(これを併用し、中止すれば消退出血が起こります。つまり生理が来ます。子宮内膜に発生するがんである子宮体がんはこれによってリスクを大幅に下げることが可能になります)。生理的な状況を作り出すことがホルモン補充であり、閉経後もそれを作り出そうとすればやはり乳がんリスクは上昇するとも言えます。ただわずかな期間であれば(長くても5年)、3-5割増し程度にリスクは収まり、先のデータでは示しませんでしたが、中止したのちは速やかにリスクは下がるようです。

また乳がんにすでに罹患している方、遺伝的な要素があり、乳がんのリスクが一般の方より高い方は、もともと今回の検討には含まれていません。先述したとおり、ホルモン補充療法は禁忌とされています。

心臓・血管系、高血圧の合併症は循環器内科、子宮体がんや内膜症は婦人科、乳がんは乳腺外科、と発生する副作用が様々な診療科にまたがるため、婦人科で処方された薬剤であっても、副作用のカバーは婦人科だけでは難しい場合があります。それを考えに入れて、それぞれの副作用のケアをしながらホルモン補充療法を安心して受けていく、その必要があるといえるでしょう。

ご予約専用ダイヤル

079-283-6103