先日 Youtubeを見ていて、恐ろしいことを述べている投稿に目が留まりました。

その内容というのは、

1 米国では40歳以下のマンモグラフィ検査は”禁止”されており、施行すれば逮捕される。

2 それくらい被ばく量の多い検査であり、大変危険な検査である。

3 最近になって乳がんが異常に増加している原因、それはマンモグラフィ検診の普及によるものなのだ。

こんな恐ろしいことをいう方がいるのか、と正直震えました。

全て”うそ”です。

まず私のブログを読んでおられる方であれば1については理解できると思います。

40歳以下(未満ですが)に施行しない、75歳以上に施行しないのは、「施行による死亡率の減少効果が認められなかったから」です。つまりやっても意味がないからしないのであって、禁止もされていなければ、逮捕もされません。事実、米国では25歳以上の女性には、乳がんのリスク評価を行い、必要であれば施行する制度ができています。被ばくが問題ではない、とは言いませんが、被ばくというデメリットと(というよりもコストや時間、乳がんでもないのに乳がんの疑いとされて精査をされる偽陽性の存在などのデメリットを強調していますが)、乳がん死の減少というメリットのバランスが40歳以下では取れていないのでしない、ということなのです。これについては何度もここで触れてきました。

米国予防サービスタスクフォース(USPSTF)が乳癌検診に関する新しい草案勧告を発表しました。

最近、医師がYoutuberとしてSNSに参戦し、その専門知識を使ってさまざまなコンテンツをアップロードしていますが、さすがに自分の医師免許をアップロードしているところは見たことがありません。そのYoutuberがコンテンツの中で自身が医療に携わっていると言っているだけです。証明はされていません。さすがに偽医師はいないでしょうが…

Youtubeは規制がほぼなく、コンプライアンスが既存のメディアに比べて緩いことが魅力でもありますが、少なくとも医療に関することを、資格のない方が一般の方に影響を及ぼす形で発信していることには問題があるように思います。特にこうしたSNSコンテンツではインパクトがないと再生してもらえないため、サムネと言われる”表紙”で衝撃的な内容を書いておいて、中身を見ると違うことを言っていることもよくあります。今回はしかしその通りの内容だったので驚きました。ほぼすべてうそを本当らしく事実と絡めながら述べていました。

2のマンモグラフィの被ばく量について改めて解説します。

1. マンモグラフィ検査: 被ばく量:0.1~0.5 mSv(ミリシーベルトと読みます)

特徴:乳房に対するX線撮影で、低エネルギーのX線を使用。

乳がんの早期発見に有効。被ばく量は比較的少ない。

2. 胸部X線写真(一般撮影):被ばく量:0.02~0.1 mSv(通常は約 0.05 mSv)

特徴:肺や心臓の状態を評価するための一般的な検査。

被ばく量は非常に少なく、通常の生活で受ける自然放射線(年間約2.4 mSv)のごく一部。

3. CT検査

被ばく量:胸部CT:5~7 mSv

被ばく量:腹部CT:8~10 mSv

被ばく量:頭部CT:2~4 mSv

全身CT(フルボディスキャン):20~30 mSv

特徴:X線を用いた断層撮影で、詳細な画像を取得可能。

一般撮影より被ばく量が多いが、診断価値が高い。

4. PET検査(PET-CT):被ばく量:5~25 mSv(PET単体:約5 mSv、PET-CT:約10~25 mSv)

特徴:放射性薬剤(18F-FDG など)を体内に注射し、がんや炎症などを検出。

CTと組み合わせたPET-CTでは被ばく量が増加。

まとめ

胸部X線やマンモグラフィは被ばく量が少なく、安全性が高い。

CT検査は部位によるが、胸部・腹部CTは比較的高い被ばく量になる。

PET-CTは放射性薬剤とCTを併用するため、被ばく量が高くなる。

これでわかるように、マンモグラフィの被ばく量は決して高くありません。胸部X線と比較すれば高く感じますが、胸部X線検査は1枚で終わりです。受けたことがある方は知っていると思いますが、マンモグラフィでは右側で2枚、左側で2枚とることもあるので、その分高くなります。ただ当然乳腺だけにできるだけあたるように絞って行われているので、左右別々に取る必要があるのです。CTではそんなことはしませんよね。

ちなみにミリシーベルトという単位について少し解説します。

ミリの部分は1mシーベルトは、1シーベルトの千分の1という意味になります。

シーベルト(Sv)は、放射線が人体に与える影響(生物学的影響)を評価するための単位です。

1. 放射線の基本単位

放射線に関する単位には以下の3つがあります。

グレイ(Gy) は「1 kgの物質が何ジュールの放射線エネルギーを吸収したか」を示します。

シーベルト(Sv) は「放射線の種類と人体への影響を考慮した線量」です。

1 Gy = 1 Sv ではなく、放射線の種類によって異なります。

ベクレル(Bq) は「1秒間に何個の原子が崩壊し、放射線を出すか」を示す単位です。

このようにシーベルトは、人体への影響を評価するために使われ、以下の基準があります。

| 被ばく量(mSv) | 影響 |

|---|---|

| 0.05 | 胸部X線1回の被ばく |

| 1 |

年間の一般公衆の被ばく限度(人工放射線) |

| 2.4 | 世界の自然放射線の年間平均 |

| 10 | CT検査(腹部)の被ばく量 |

| 100 | がん発生リスクが増加する可能性があるレベル |

| 1000(1Sv) | 急性被ばくで一時的な白血球減少 |

| 4000(4Sv) | 50%の人が死亡する可能性(致死線量) |

このようにシーベルト(Sv)という単位は被ばくの影響を表す単位であり、1Sv浴びればその場で強い悪影響があります。治療で1Svも浴びることはあり得ないので、ミリつまりその1000分の1の単位で被ばく量を表します。マンモグラフィは高く見積もっても0.5mSvですから、生活しているだけで環境から浴びてしまう自然放射線量の1/5程度ということになります。私がみたYoutubeコンテンツでは胸部X線写真と比較していましたが、胸部X線検査は検診だけでなく、肺炎や気管支炎などの診断や、治療効果の判定にも使います。1週間で3-4回施行することもある。撮影する対象も違いますし、目的も違う。比較することが根本的におかしい。

大袈裟に見えるようにあえて被ばく量のもっとも少ない検査をもってきて、比較してみせているだけのように思いました。

最後に、「最近になって乳がんが異常に増加している原因、それはマンモグラフィ検診の普及によるものなのだ」の部分です。これが最も劇的で、逆説的で、そして都市伝説的で、目を引く文章になると思います。しかしこれが完全に嘘なのです。

まず乳がんが異常に増加しているのは、”最近”と書かれていますが、これはいつからのことを”最近”と言っているのでしょうか。

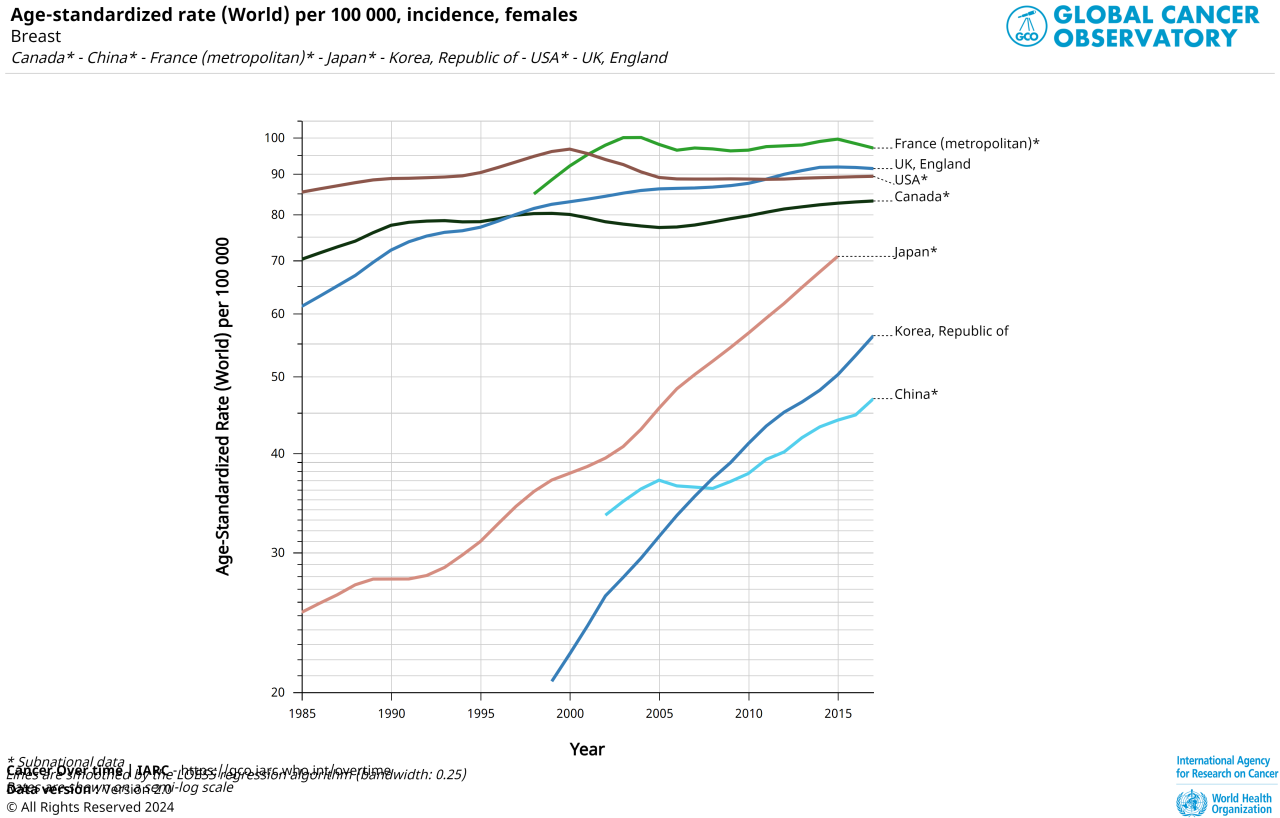

上記のグラフはWHOで公表されている人口10万人当たりの乳がんの罹患率の推移を示したグラフです。わが国の罹患率は下から3番目、急激に右肩上がりのオレンジ色ですが、ほぼずっと上昇傾向です。

上で固まっている中のえんじ色がアメリカ、濃緑がカナダです。

マンモグラフィ検診の日本での導入時期は1999年(本格導入)です。1980年代から試験的に導入されていましたが、正式な「対策型検診」として採用されたのは1999年です。2000年に厚生労働省が「乳がん検診指針」を改訂し、40歳以上の女性に対して2年に1回のマンモグラフィ検診を推奨したのが始まりです。

アメリカ(米国)では導入時期は1970年代~1980年代(普及)です。1960年代後半からマンモグラフィの技術が発展し、1970年代には一部で乳がん検診に活用されるようになりました。1980年代に入ると全米で本格的に普及し、1989年には米国予防医学タスクフォース(USPSTF)が推奨を始めています。カナダでは1988年に全国プログラム開始で導入されています。

グラフでわかりますが、日本での乳がん罹患率は検診が始まる1999年より前から上昇しています。

またマンモグラフィ検診が原因なら米国や、カナダで同じような上昇が認められ、それが10-20年前倒しで起こるはずですが、それは認められていません。

乳がん罹患率が上昇しているからマンモグラフィ検診が導入されたのです。それを逆に解釈するのはあまりにも悪意に満ちたひどい解釈です。

ではなぜ乳がんがこれほど増加しているのか、それも私のブログの中で触れています。もちろん一つの要因で説明できないことはあるでしょうが、この説は京都大学の研究で裏付けられたものです。よかったらこちらも参考にしてください。

なぜ乳がんは増えているのか ついに学問的に説明できてしまった?

コロナワクチン以来、陰謀説の花盛りの時代です。いつの間にか根拠のないうわさが独り歩きし、時に誤った認識を広めることでうわさが害をなすこともあります。皆さんも、オールドもニューも、メディアのいうことをうのみにせず、自分で判断する目を養ってください。

それは私のブログに関しても同様ですけれどもね。

ご予約専用ダイヤル

079-283-6103