「先生、子宮頸がんのワクチンって、本当に安全なのですか?」

私自身、専門家ではないこともあって、親しくしている産婦人科の部長に質問したことがあります。産婦人科部長先生には、「先生までそんなこと聞くの?」といって叱られました。今回は忙しい部長先生に余計な時間を使わせた、その懺悔としてこのトピックを紹介します。

HPVワクチンは子宮頸がんの発症を大幅に減らすことが判明

子宮頸がんのワクチン接種では、さらに、がんの前段階の病変や尖圭コンジローマ(性器いぼ)も減少することが明らかになりました。重大な副作用の増加は確認されませんでした。

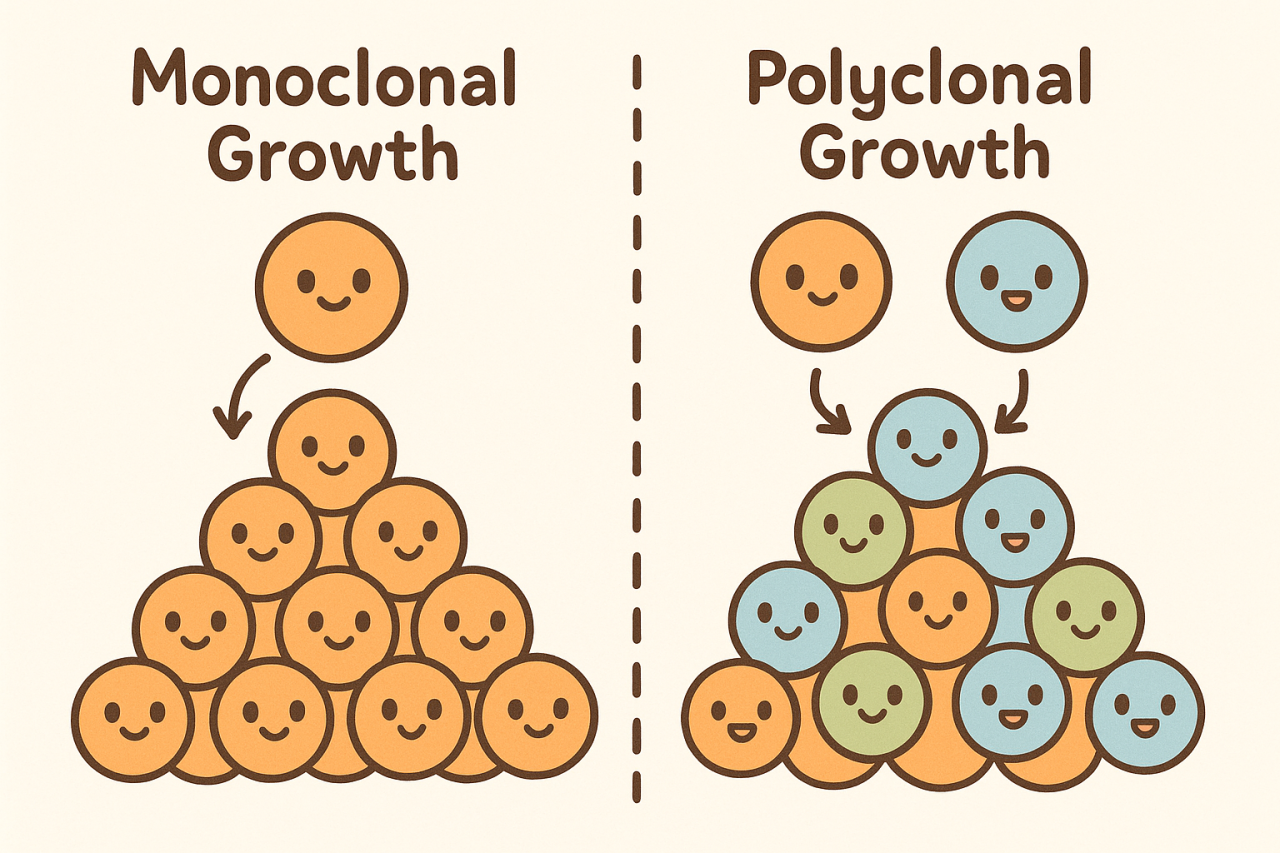

最新の2つの大規模な研究(メタ解析)によると、HPVワクチンには次のような効果があることがわかりました。ちなみにメタ解析というのは、多くの別々に発表された研究をさらにまとめて、一つの結論を導き出す手法です。医学だけに限らず、すべての研究の分野において、一つの疑問に対する現段階での完全な解答を与える手法として認められています。

① 1つ目のメタ解析(132万人超を含む225研究のまとめとして)

16歳までにHPVワクチンを受けた女性は、受けていない人に比べて子宮頸がんになる確率が約80%低いことが示されました。さらに、4.4万人以上を追跡した別の長期研究では、ワクチン接種後の子宮頸がんリスクが63%低下していました。

② 子宮頸がんの前がん病変(CIN3+)も減少

23の研究から、「CIN3以上」と呼ばれる高度異形成(がんの直前の状態)もワクチン接種で明らかに減ることが示されています。特に16歳までに接種した場合、長期的にはCIN3+が74%減少していました。

③ 効果は「早く接種するほど高い」

研究者たちは次のように述べています:思春期早期(性的活動が始まる前)にHPVワクチンを接種した女性では、高度異形成や子宮頸がんの発生が一貫して減っている。ワクチンは若いほど、より大きな予防効果が得られる。

④ 2つ目のメタ解析(RCT 60件・約15万人)

この解析では臨床試験の期間が不十分で、がんそのものの発症は評価できませんでしたが、前がん病変(がんの芽)や性器いぼの発生を減らす効果が確認されています。また、重大な副作用が増えるという証拠は見つかっていませんでした。

HPVワクチンは、前がん病変や性器いぼを大きく減らすことが判明

――特に15〜25歳女性で明確な効果

① 15~25歳の女性では、CIN2+(中等度以上の前がん病変)が減少

研究では、15〜25歳の女性がワクチンを受けると:すべてのHPV型によるCIN2+が6年後に30%減少する(リスク比0.70:ワクチン接種者は非接種者の70%の発症率)。ワクチンがカバーするHPV型によるCIN2+は6年後に60%減少する(リスク比0.40)、とまとめられました。

② 外陰・膣の高度異形成も軽度に減少

15〜25歳の女性では、ガーダシル(4価)やガーダシル9(9価)でカバーされているHPV型による外陰部・膣の高度異形成(前がん状態)もわずかに減ったと報告されています。ちなみにガーダシル(Gardasil)とは、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染を予防するワクチンです。日本でも承認されており、子宮頸がんの予防ワクチンとして使用されています。ガーダシルの種類には種類があって、① ガーダシル(4価ワクチン) 対応するHPV型:6・11・16・18型 予防できる疾患:子宮頸がん(主に16・18型)、尖圭コンジローマ(性器いぼ:6・11型) 一部の外陰がん、膣がん、肛門がんの前がん病変。日本でも使用されてきた「HPVワクチン」として代表的なものです。② ガーダシル9(9価ワクチン)対応する型がさらに拡大:6・11・16・18・31・33・45・52・58型 予防効果がより広く、世界的には現在の主流のHPVワクチンである。※ 日本でも2021年に承認され、順次使用が広がっています。

③ 男性(男性と性交渉を行う人)でも効果の可能性

ある研究では、男性同性愛者において肛門の高度異形成が25%少なかったという結果が出ましたが、統計的には明確とは言えず「確実性は低い」とされています。

④ 性器いぼ(尖圭コンジローマ)も大幅に減少

3つのランダム化比較試験(約2万人)では:ワクチン接種した1,000人につき25人分、性器いぼの発生が減少(HPV型にかかわらず、4年後)しました。観察研究47件でも:12か月〜5年で47%減少、5年以上の追跡では53%減少と、大きな効果が確認されています。

研究者は次のように述べています:RCT(臨床試験)で、HPVワクチンがCIN2+や性器いぼを減らす確かな証拠がある。

⑤ HPVワクチンの効果は「短期=RCT」「長期=実社会の研究」で一致

専門家のコメント:①RCTでは短期的に前がん病変の減少が確認されている。②実社会の大規模データでは長期的に子宮頸がんの減少が確認されている。この2つがそろうことで、ワクチンの有効性が非常に確かなものになったと言えます。

⑥ 若年での接種がもっとも効果的

専門家のコメント:より若い年齢でワクチンを接種した女性ほど、効果が高い。そのため、学校での集団接種や、15歳未満での接種が強く推奨される。

⑦ 医師への提言:「自信をもって勧めて良いワクチン」

臨床医はHPVワクチンを自信を持って勧め、安全性に対する患者さんの不安に丁寧に答えるべきです。特に“早期接種”が最大の予防効果につながることを勧めてください。

安全性に問題なし:リスク低減は確認され、副作用の増加は見られず

2つの大規模な解析では、HPVワクチンを接種しても重大な副作用が増えることはなかったと結論づけています。

① 9万7千人以上を対象にした39件の臨床試験では、重大な副反応の頻度はワクチン群と非接種群でほぼ同じであった。

最大6年間の追跡で重大な副作用の頻度に差はほとんどありませんでした(リスク比0.99 ワクチンを受けていない方を100とすれば、受けた方では99ということです。つまりワクチンが原因とは言えない、ともいえます)。これは「ワクチンを受けても重大な副作用が増えたとは言えない」という意味です。

② SNSでよく話題になる“ワクチンの副作用”も増えていない

研究では、SNSでよく言及される症状についても調べられましたが、HPVワクチンとの関連は見られませんでした。

増えていないと示されたもの:

体位性頻脈症候群(起立性の脈の異常)

慢性疲労症候群(CFS)/筋痛性脳脊髄炎(ME)

早発卵巣不全(POF)

麻痺

不妊

複合性局所疼痛症候群(CRPS)

さらに、確実性は高くないものの、ギラン・バレー症候群のリスクが増える証拠もなかったとされています。

③ 研究の限界点:研究の多くは「先進国」で行われた

ただし研究者たちは、今回の解析に以下の限界があると述べています:多くの研究は 欧米・日本などの高所得国 で行われている一方、子宮頸がんが特に多く、検診も普及していない低中所得国ではデータが不足しています。ワクチンの効果自体は期待できるが、地域差を考える必要があるという指摘です。